“一・二八”淞沪抗战中的烽火救护

阙之玫 / 文

抗日救护首战“一·二八”

“一・二八”淞沪抗战爆发后的1932年1月31日,上海人民组成上海地方维持会,次日改名为上海市民地方维持会,积极支援十九路军英勇抗日。战事初起之时,一度出现救护人员紧缺、经费不足及救护大卡车供不应求等现象。国立中央大学医学院院长颜福庆当时担任上海市民地方维持会委员,负责战时医疗救护工作,在当地编成数家后方医院按伤势情况分别收治伤者。除将实习医院改为后方第一医院外,还办有后方第四医院、临时第一医院、第二医院、玉佛寺临时医院,以及设在培德中学和南洋公学的两所伤病医院。

正值寒假的国立中央大学医学院师生们纷纷回校,踊跃参加前线救护队和后方医院工作。医学生们还和复旦大学医学院及中法药科医学院等校的同学,共同发起组织“上海各医药学院抗日战地医事联合会”,赴战地“从事救护医治工作”。救护队第四大队以国立中央大学医学院学生为主,教师轮流参加。大队在真茹暨南大学设立了前站医院,主要手术医师是本院毕业生及高年级学生。参加战地医疗救护工作的十多名学生日夜救护伤兵,上医的学生领袖苏德隆也参加了救护工作,他的同窗好友陈化东在闸北前线抢救伤兵时右臂中弹受伤。

中国红十字会的行动非常迅速,自救护队出发仅四天,便救得伤兵数十人,伤民二百余人,设立医院五处。面对伤兵,医院纷纷请收伤兵,平常百姓也加入了救治伤兵的行列。惠工医院院长庞葵汀率全院职员加入红十字会救护队第二后方医院工作;健华颐疾园主张竹君女士,负责红十字会第六伤兵医院,该园可住一百几十人,情愿纯尽义务,并供给伤兵医药食用。至2月4日,红十字会总会“已编列11处伤兵医院”,并要求救护者将伤兵“先送总站,由总站根据伤员受伤状况分送至各医院,如X光透视送第一医院,妇孺送第六医院,骨伤送第七医”。

随着战事发展,伤员越来越多,急需救护与医治,各大学义勇军设立后方医院。“一・二八”淞沪抗战期间,红十字会组织救护队30余支,设临时伤兵医院40余所,难民收容所5处,共救护伤兵8600余人,收容难民53100余人。红卍字会则开设临时医院八处,救助伤兵近千人,救出难民十万余人。

日军运用空中轰炸式的闪电战,对战前无防空准备和措施的城市和居民杀伤力极大,极大地刺激和震撼了毫无空袭心理准备的社会民众。惨无人道的日军将炮弹瞄准了手无寸铁的民众,日机“向闸北方面之商民市场乱掷炸弹,北南林望见我方大批逃难人众,竟抛掷一弹,炸死难民多人……”

2月3日,日海军轰吴淞炮台同时进攻闸北。2月5日除夕之夜,市民在《大公报》上读到“上海日军总攻,迭次冲锋失败”的消息。在吴淞口黄浦江与长江交汇处两岸屹立着吴淞炮台,国民党第十九路军翁照垣旅步兵营坚守炮台阵地。2月7日,日军第九师团在上海吴淞口登陆,对第十九路军进行全面打击。激战中吴淞口成为焦土,驻守勇士死守不退,吴淞炮台皆被炸毁。

被炸毁的吴淞中大医学院生理及药理实验室(苏德隆藏)

淞沪战争中,上海被毁于炮火的建筑设施,以闸北、吴淞、宝山为巨,而“吴淞九图一镇灾情最惨,盖双方争战最烈之地也”。国立中央大学医学院校址所在地正是战事前线吴淞,在日军猛烈的炮火中,凝聚着院长颜福庆和全体师生多年心血的医学院吴淞校舍以及上海市卫生局与国立中央大学医学院合办的吴淞卫生模范区办事处和地方办理的海滨医院全部被毁,2名师生受伤,幸无人员死亡。2月9日报端报道了“日军猛攻吴淞受重创”“吴淞工厂学校被暴日炮焚”的消息。

“上海为我国的经济中心与文化中心,日帝国主义者威迫上海,即所以扼我整个国家的咽喉,置我全民族于生死线上”。国难当头,全国民众的爱国激情被激发出来,各地迅速掀起了如火如荼的抗日救亡、支援十九路军抗敌运动。各救护队工作异常忙碌,奔赴战区救护难民和伤员。

火线救护踏血而行

“一・二八”战事期间,日本为了尽快取得战争胜利,在战斗中三次增兵,日军的狂轰滥炸和疯狂蹂躏致使我军伤亡惨重。红十字会是中立国际性人道主义团体,根据《日内瓦条约》规定,在为战争受难者提供救援服务时,红十字会人员、设施、车辆等,在任何情况下,都应得到充分的尊重和保护。但日军肆意践踏国际公法,不仅肆意屠杀平民百姓,而且连红十字会也不放过,使红十字会的救护行动变得愈加险恶,不少队员甚至因此献出自己宝贵的生命。

2月3日,日军增援部队陆续到达上海。当日上午,红十字第二救护支队在队长薛振翼率领下前往闸北救护伤兵,日军根本不顾高悬的红十字旗,救护队甫近宝山路防线,遽遭日兵射击,司机王敦富腿部、队员王志芳左膀、纪文卫头部受伤,危险异常,当即送至位于海格路的以颜福庆为院长的中国红十字会第一伤兵医院。

2月8日,日军混成第二十四旅团主力约4千人及坦克4辆、铁甲车10辆、野战炮8门,在杨树浦登陆。日军以租界地为其根据地和进攻出发地,游弋于黄浦江和长江的舰只对陆上部队不仅可以炮火直接支援,从航空母舰起飞的战机亦支援地面部队作战。登陆的日军增援部队对在市内防御作战的中国部队实施战略迂回,威胁中国守军的翼侧和后方。日军多次在公共租界内登陆,而英美各国除了抗议并未采取任何实质性的措施予以阻止。

2月11日,日军对蕴藻浜和曹家桥等地进行大规模进攻,面对异常激烈的战斗,救护队并未退缩,“救护队第一第二等队,自战事发生,即逐日在闸北一带工作,无一月休息。队员多带病从公”,进入前线,抢救伤兵和难民。

红十字会员在闸北铁路搜寻伤员

2月13日,日军二度增兵,陆军主力第九师团兵发上海。庙行地处闸北与吴淞之间,是军事战略要地。日军发动战争以来,从闸北向庙行发动的多次进攻均被驻防的十九路军六十一师某部挫败。由于在各条战线连遭挫败,日军在开战半个月时间里,已先后撤换了指挥官盐泽、野村,2月15日又新任命植田谦吉担任统帅。当日清晨,植田率3千人分乘2艘运输舰在上海虬江码头登陆。2月15日上午,闸北战区战事稍停,第七救护支队队员刘祁瑞率护士等二十余人上阵救护伤兵。刘祁瑞看到我军防御工事前伤兵甚多,便携红十字会旗帜连越两道沙袋防线进入第一沙袋线内。刘甫抵线内,正在实施救护工作之际,日军忽向其开枪,枪弹尤其集中红十字会旗帜之下。日军不顾我红十字会同仁高呼系救护者,仍继续射击,瞄准正在实施救护工作的刘祁瑞左臂及腹部、腿部等处集中连射十余枪,并在刘受枪击退出阵线后追而击之,使刘又续中两弹,顿时昏倒。后经红十字同仁抬上车,赴宝隆医院(时为国立同济大学附属医院)手术急救,终因伤势太重,加之中的系毒弹,卒无法挽救,延至次日下午4时气绝身死。

日军的残忍,并没有吓倒红会救护员。2月18日,在万国公墓红会为刘祁瑞君举行的葬礼上,救护队总队长王培元率8百余名救伤队员悲愤地打出了“为国牺牲”的巨幅标语,为死难英雄送行,表达了全体队员坚守红十字会“秉承博爱恤兵宗旨,严守万国红十字会章程,不避艰险,努力工作”的信念和万众一心、前仆后继、共赴国难的决心。

当晚,植田谦吉向蔡廷锴发出最后通牒,要求中国军队立刻停止军事行动,并于“二十日上午七时撤退第一线,二十日下午五时前,浦东、浦西撤退二十公里”,遭到中国军队的断然拒绝。

此时,张治中率领的由散驻京沪、京杭两线上的第八十七、第八十八两师以及中央陆军军官学校教导总队和独立炮兵第一团山炮营合成的第五军已赶到淞沪战场,于18日第五军先后接替第十九军在江湾、庙行、蕴藻浜到吴淞的防线。

根据植田制定的“中央突破”计划,以庙行为主攻目标,妄图占领庙行后分别将十九路军和第五军主力各个击破。2月20日,日军从这天拂晓起,开始向我总攻。先以飞机10余架轮番轰炸,接着用炮火掩护2千余名步兵冲锋,双方展开了肉搏。2月22日这一日,庙行战斗的激烈程度为开战以来前所未有,日寇被我军三面夹击,仓皇溃退,在沪第一次总攻遭到失败,日军第九师团及久留米混成旅团的精锐伤亡重大,庙行、江湾间敌尸到处都是。“自经22日庙行镇一役,我国我军声誉在国际上顿增十倍。连日各国舆论莫不称颂我军精勇无敌,而倭寇军誉则一落千丈也。”此役我方亦牺牲重大,官长伤亡八、九十员,包括八十八师262旅旅长和副旅长,士兵伤亡一千余名。红十字会救护队仍活跃在前线,红十字会救护队第十六支队面对敌军的狂轰滥炸“工作异常努力,队员均奋不顾身,亲赴最前线救护伤兵”。

鉴于日军在庙行战役的惨败,日本内阁2月23日会议决定以陆军大臣白川义则大将为上海派遣军司令官。日军第三次增兵使侵沪日军兵力增加到7万7千余人,战斗力骤强,而中国军队则再无续援,加之伤亡减员了8千余人,中国军队在人数上居于劣势。

战争期间,残暴的日军在明知红十字会救护队身份的情况下,多次屠杀残害中国红十字会救护队员,甚至使用1899年海牙公约明文禁止在战争中使用的杀伤力极强的达姆弹。人们在报端屡屡读到红十字会员冒着枪林弹雨救助伤兵和难民而牺牲的故事,读来令人潸然泪下,更激发了民众的抗日热情。

2月29日上午,22岁的红十字会第一支队队员郁鸿章赴八字桥最前线救护伤兵,车到邢家桥附近时,被日军瞄准连开两枪,一弹命中郁之前胸,当即倒地,又被一弹击中后股,流血更多。郁被同行救护队员急救至宝隆医院,但因弹中要害,延至下午四时溘然长逝。同日,日军纵火焚烧了江湾红会第十五伤兵医院,伤兵和医护人员及时逃避幸免于难,但房屋和医疗器材、药品等全都付之一炬,损失约二万余金。

3月1日,第十九救护支队队员陆春华、陈祖德、潘家吉出发南翔救伤时,在纪王庙附近被隐伏竹林内的日军捕去,惨遭杀害,“陆之两臂肌肉为刀割去,股部被弹穿一洞,臀部又有刀痕,厥状甚惨,不忍卒睛”。

另据《国军淞沪抗日记》记载,2、3月间“有红十会救伤队,前往真如、大场、江湾等处救护伤兵,及被难灾民,当工作进行中,忽有大队日兵驶至向红十字会队员射击,所有救护车内伤兵、灾民四百余人,均遭屠杀,无一生还。”

日军虽不仁,中国人民却没有不义。2月,红十字会本着国际人道主义精神,在杨树浦圣心医院设立红十字会第二十九医院,专门收治被俘日军伤兵,发出人道之光。因红十字会一向奉行“不问政治,不涉党派”,还获准进行到日军防区实行救护。

“一・二八”事变爆发的当晚,何香凝便组织上海妇女界成立了慰劳队、救护队、难民救济队。她将原设有的“国难妇女救护训练班”改称为“国难战士救护队”,计队员六十人,假新闸路江海关监督公署为办公处所,被红十字会指定为第七救护队,专任官兵救护,其所救伤兵可分送红十字会各医院。上海妇女界在何香凝的带领下,支援十九路军抗战的活动有序开展起来。1月30日,何香凝亲自率队赴前线慰问十九路军。看到前线部队军饷和物资严重不足,她和宋庆龄立即发起募捐活动,并在自己寓所的大门上张贴“此处接受热心援助”的条幅。为解救从前线下来的伤病员,她和宋庆龄等人创办了第十一伤兵医院,“除组织救护队,创设伤兵医院,捐款输物之外,复至再至三,不辞劳瘁亲至前线及伤兵医院散物慰劳,使将士忘身,伤兵忘痛,敌忾同仇,都愿得一光荣的死所。这样的热烈的情景,实为中国空前所未有”。

在“一・二八”淞沪抗战中,中国军队进行的阵地防御战相当有成效,日军除了2月26日进占中国军队主动放弃的江湾镇外,从1月28日到2月29日的一个月间,日军虽三易主帅,迭次增兵,双方却进退不过数里,始终未曾突破中国军队的第一道防线。

在淞沪开战以来的一个月中,中国红十字会先后组织起471人的救护支队,出生入死,奔赴火线,救护伤员,他们都是来自各条战线的志愿者;开办临时伤兵医院41处(后增加到43处),医护、服务人员1400余人。在当时红十字会医院内缺胳膊断腿的伤兵到处都是,担架上、病床上血流满地。各伤兵医院尽职尽责“至上海战事结束,救治伤兵伤民近万人”。

“惟民众的力量才是伟大的”

当时的中国正处于严重的内战分裂状态,国民党政权内部宁粤对立、党权三分,地方实力派纷纷截留国税,南京中央政府的权威跌到了历史最低点。被国民政府想象为有力盟友的英美等国,认为“中国人后面并没有一个被承认的统一政府”,虽然对日军侵沪感到不安,却均无意制止日军进攻上海,甚至吝于给中国抗敌以道义上的支持,始终未采取足以使日本感到沉重压力的强硬姿态。日军以公共租界作为攻击中国军队的基地,破坏了上海开埠设立租界以来租界中立的原则,但上海公共租界工部局和美国政府对此无能为力,美国甚至以护侨为名增兵上海,做好了关键时刻撤侨的准备。

淞沪开战以来南京方面始终坚持沪战“适可而止”的方针,十九路军抗战一个月,日军三度增兵,而中方援军迟迟未到,最后甚至拒绝给十九路军进一步的实际支持,南京国民政府派汪精卫到沪,于2月27日发布了“上海已开到援军甚多”的消息,而事实上并无援军,引起社会舆论喧哗。囿于外交不利,十九路军始终未能进入租界攻击日军,态势极为被动。

1932年3月初,日军在浏河突击登陆。3月1日晚,十九路军因后援不继,逐次后撤,成功全师而退,撤至嘉定、黄渡一线的第二道防线。日军尾随追击,遭到了十九路军后卫部队的有力反击。“一・二八”抗战中,中国军队伤亡1.41万人,占参战部队总人数的四分之一。

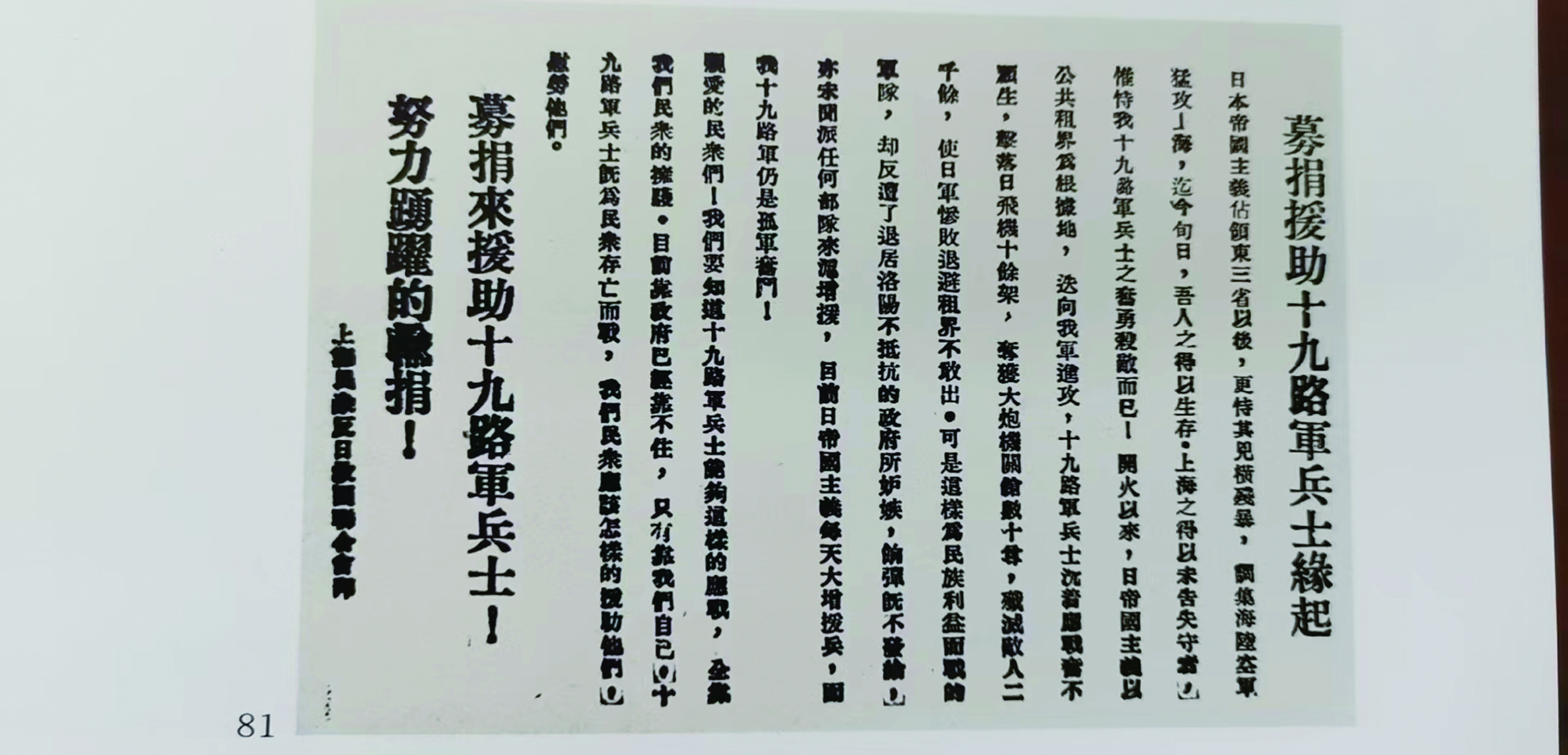

中共地下党领导的上海反日救国联合会积极支援十九路军,散发传单募捐(上海市档案馆藏)

战争爆发后至3月2日,十九路军与日敌激战达数十次,闸北、江湾、吴淞、庙行等地战况尤为惨烈,“南自北四川路闸北,北至吴淞、大场以至于浏河、南翔。毒焰所至,死伤遍地,庐舍为墟,财产荡然”。战区受害人数达到18万户,占华界人口45%,房屋财产损失高达数亿,此外还有为数众多的农、工、商以及文化、交通、金融事业的损失,不可胜数。

直至日本的军事行动真正损害了西方列强的在华利益,国际联盟方作出决议,要求中日双方停战谈判。3月3日,国联大会在日内瓦开幕。当日,白川义则发布停战令。4日,国联行政院通过中日双方立即停战即规定日军撤退办法之决议案,国民政府随后表示接受。中国红十字会的上海战地救护遂于3月3日宣告结束,然而救护队员们因激于义愤,贯彻始终,决心仍赴我军后方工作。从3月4日晨起,第七、四、二十救护支队陆续开赴苏州等地,设立伤兵医院,施行救护。随后成立前方办事处,又抽调各支队队员混编一大队,随带大宗药品,乘轮驶往前线。

3月6日,万国红十字会派秘书长博浪博士到上海,就枪击红会救护队员案和日军使用达姆弹案做调查,总队长王培元接待并详细报告了日军残暴行径,博浪博士“深为骇异”。

1932年3月9日,傀儡政权伪满洲国成立。5月5日,国民党当局终于签下城下之盟,与日本签订《淞沪停战协定》,承认日本军队在公共租界及虹口一带可驻“若干”军队,而根据《协定》中国军队不能在上海至苏州、昆山一带布防,并承诺取缔全国的抗日活动,上海的门户遂为之洞开,为日本发动全面侵华战争埋下了隐患。根据“协定”,“违令”奋勇抗日的第十九路军被加以“整肃”调出上海,派往福建“剿共”。第五军麾下八十八师开驻武汉,八十七师及军校教导总队调返南京训练。《停战协定》签订后,战事告一段落,红会救护队包括国立中央大学医学院等高等医学院府的抗日救护队工作方告结束,于5月10日从前线撤回。

在1932年淞沪抗战救护中,红十字会共救伤兵8600余名,抗战救护的首次行动取得成功。6月30日,中国红十字总会授予颜福庆“一・二八”战事救护奖章和证书。然而国立中央大学医学院的吴淞校舍、颜福庆苦心经营多年的吴淞卫生模范区均毁于日军炮火,仪器设备损失大半。为迅速复课,颜福庆想方筹款在中国红十字会总医院西首建临时校舍两幢,于1932年10月落成上课,并另建高桥卫生模范区,学院工作重上正轨。

淞沪抗战之后,政府对红十字会的监管愈发严格起来。1932年11月25日,国民政府立法院第213次会议讨论通过《中华民国红十字会管理条例》14条,规定“中华民国红十字会依军政部、海军部之指定辅助陆海空军战时后方卫生勤务,并依内政部、外交部之指定分任国内外赈灾施疗及其他救护事宜”,“总会以内政部为主管官署,并受外交部、军政部、海军部之监督。分会隶属于总会,以所在地地方行政官署为主管官署”等。

尽管“一・二八”淞沪抗战时国内四分五裂,但许多民间的团体一致支持十九路军的抗战,表现出了惊人的动员能力,连有国民党背景的上海市总工会、市商会也不例外,纷纷谴责南京的对日妥协,使得十九路军得到了来自民众的充分有效的舆论支持和巨大的物质资助。

当时,十九路被欠军晌600余万元,而海内外人士对它的捐款则超过1000万元,有效保证了军费。军队所需的交通工具、通讯器材、医药用品、军衣军粮等,均由民间团体组织募集和供应。民间创办的几十个伤兵医院,至少收治了六成以上的伤兵。宋庆龄、何香凝等至前线慰劳后,在《申报》上登出“前方将士无衣御寒”的消息,各界民众积极募捐赶制,十九路军5天之内就收到全新的棉衣3万多套,棉被2千余条。有多支民众义勇军奔赴前线从事通信、运输、救护、修筑工事等战地勤务,甚至一些队伍直接参战。各界人民以各种形式劳军,给了官兵们巨大的精神鼓励。正如蔡廷锴所言:“这回战争上所表现的力量是民众的”“惟民众的力量才是伟大的”。上海人民成了十九路军的总兵站,十九路军总指挥蒋光鼎后来在《十九路军抗日血战史》一书的序言中写道:“淞沪之役,我军得民众莫大之帮助,近者箪食壶浆,远者输财捐助,慰带奖饬,永不敢忘此同仇敌忾之心,使吾人感奋欲涕。”“人民群众对我军的热烈支持,鼓励和激励了前线官兵舍身抗敌的决心和勇气,这是我军之所以能以少胜多、以劣势装备抵御全副现代化军队的关键所在。”

一场“一・二八”淞沪抗战使全国人民觉醒了,团结御侮、一致抗日的呼声深入人心,而上海人民烽火“救护”抗战,为民族解放所做的贡献也将永载史册。