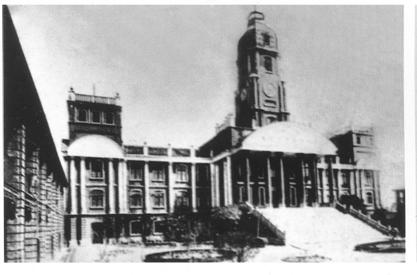

上海中学高中部陆家浜路校区(1927-1934)

上海中学牌楼

一

追溯历史,南宋景定年间(1260-1264)在上海方浜长生桥西北,曾建造有梓潼祠。祠后筑有屋,称“古修堂”,这里便是当时一些年轻人读书的地方。这样的地方后来被称为镇学,镇学也因此成为上海最早的学校类型。上海设县后,镇学也随之升为县学。而与县学并举的则有书院与义塾,龙门书院就是在这样的背景下创办的。

龙门书院的倡办者是苏松太兵备道丁日昌。清同治四年(1865),时值晚清的中国蒙受着两次鸦片战争的耻辱,一场以“师夷长技以制夷”为宗旨的洋务运动兴起。丁日昌顺应当时“兴新学”洋务潮流,捐银倡设龙门书院,他也因此成为上海开埠后最早办新学,走上“兴校救国”之路的地方官。办学最初是借早于道光八年(1828)创办的蕊珠书院为校舍。1867年后由巡道应宝时拨银一万两,在位于城西的藏书家李筠嘉别业“吾园”基础上进行增建,龙门书院这才始成规模。其中有讲堂、楼廊及学舍41间。四周陂塘芦苇环绕,颇似村舍民居。书院旨在“储人材,备国家之用”。首任山长(即校长)为顾广誉,继任者为万斛泉、刘熙载等,他们均为当代理学名儒,且皆很自律。据《刘熙载年谱》引《行状》记载,顾山长“手披口讲,不敢自遐逸”。临终时,仍把学生招至榻前,谆谆教诲。第二任山长万斛泉为定《上海龙门书院条约》,要求学生“即泉所言未允,所行未当,诸君不妨穷诘,教学相长,无犯无隐”。谦谦长者之风历历如在眼前。有此教学风气浸淫,到了第三任山长刘熙载担任主长时,龙门书院的发展不期然已到达一个高峰。

且说龙门书院的课程以经史为主,辅以文辞,尤重实践。这就为上海乃至中国近代社会培育了一批具有历史影响的人才,如民国时期力主地方自治的著名人士李平书,就是经考试合格后被龙门书院录取的第一期学生。龙门书院历任山长中,刘熙载任职长达14年,他也是被史书誉为“德学均为学者所推服”的知名教育家。

不久,有一件事深深刺激了中国人。那就是在中国东北国土上发生的日俄战争。战争结果小国日本战胜俄国,顿时震惊晚清朝野,时人取其要诀在于兴教办学。1904年,学校承“革旧习,必立师范学堂”的戊戌变法要义,改龙门师院为龙门师范。1905年,晚清颁布“废科举,兴学堂”。龙门师范将经学并于国文,另设算学、历史、物理、化学、博物、英文、日文、体操、游戏、图画、手工等科,并置仪器,辟建操场,它也因此成为中国早期新式师范学堂。不久,时任校长汤寿潜议禀准督抚改为苏松太道官立师范学校。学校始设本科和简易科,以培养小学教师为目的;并再扩建校舍,遂将原先棉祠(黄道婆祠)并入,增设黄渡附小。嗣后因辛亥革命对中国近代教育的影响,由此确立了近代师范省立制;苏松太道官立师范学校遂易名江苏省立第二师范。后又在江苏省黄渡镇创办江苏省立第二师范分校黄渡乡村师范学校。

1927年3月,上海工人第三次武装起义胜利,教育家杨贤江,受新建立的上海特别市临时政府委派,担任龙门师范校长。到了4月,南京国民政府成立。南京国民政府于暑期对江苏省立中等学校全部进行改组。6月起,江苏省立第二师范先后接收江苏省立商业专科学校及省立三中、四中暨东南大学附中一部分,合并后改校名为江苏省立上海中学。由于江苏省立上海中学是由二师、商专、省三中、省四中和东南大学附中等合并而成,从而形成为一所合科制的学校。省二师后期的师范改为高中师范科,商专高中部和四中商科改为高中商科,又将省三中、省四中及东南大学附中学生合并为高中普通科,并将二师初中部和商专初中部合并成初中部。此外,还将省二师农村分校改为乡村师范科,省二师附属小学改为实验小学,省二师分校的附属小学改为乡村实验小学。

二

这就是后来的上海中学前身。改组后的上海中学总办公室和高中部设在陆家浜商专原址;初中部设在上海小西门尚文路省二师原址。1927年9月,从美国哥伦比亚大学留学归来的大夏大学教授郑通和出任江苏省立上海中学校长。他因觉得学校分处两个地方不在一起多有不便,再则鉴于校舍陈旧,遂奏准江苏省政府和教育厅同意,决定出售上海中学原初、高中两处地方的校舍,另购置新地块建校。1932年终于通过土地置换,在旧沪闵路吴家港附近(今上中路)购置500多亩土地,于1934年建成新校园,并于这年年底举行新校舍落成典礼。这就是现在的上海中学所在地。而在此期间,学校已先后变更为大学附属和区制学校,学科也相应有所变化。如1932年师范教育独立,高中师范科停止招生,高中部主要改设理科和商科;1934年师范科则完全结束。不仅师范教育,实验小学也开始独立,改称江苏省立上海实验小学。

然而,“八一三”事变后,上中校舍先被国民政府军征用,至年底,竟被日军所占。1940年开始,日军在这里作为远东地区关押英美侨民的集中营,先后关押过英美侨民1800多人。而此时的上海中学却因此不得不迁入法租界。但值得一提的是,在此国难当头之际,省上中一批教育者“教育救国”之心不变,志向不移。他们租用法租界美专校舍或其他临时校舍,继续坚持上课。这样的举措,也给了莘莘学子以很大激励。我曾见到一张摄于1939年5月的照片档案,画面内容为抗战时期在临时校舍内上课的情景。从陈旧的黑板和同样陈旧的课桌看得出来,当时的上课环境很有点简陋;身穿长衫和老师和学生几乎都长得那么瘦削,一看就明显营养不良,但让人一眼难忘的是他们那种教与学的专注神情。这分明也昭示了当年那种即使身处恶劣的教育环境,也不忘肩负使命的那种神圣责任感,看了确实让人动容。还有一张“上海中学学生慰问抗日将士”的照片档案,看了也让人印象深刻。画面中共有五人,二人年龄似乎稍大些,不确定他俩是受慰问的抗日将士还是学生,但他俩身旁三个年龄偏小的属学生则毫无疑问。三个学生脸上都挂着自豪且自信的微笑,尤其是中间那位学生,腋下还撑着双拐,显见还是位残疾学生。但残疾丝毫没有影响他加入慰问者行列的行动。而且还就数这位身罹残疾的学生笑得格外灿烂,格外阳光,而由他们的微笑,完全可以令人想象到站立他们身后的学校所凸显的那种精神。

珍珠港事件发生后,学校为拒绝向汪伪政权登记,以避免被非法接管,改校名为私立沪新中学,由省上中教师吴瑞年出任校长。这一时期在中国共产党领导下,省上中学生运动以“爱国救亡”为己任,一大批热血青年就此走上革命道路,他们中不少人日后成为建设新中国的栋梁。而在整个抗战期间,校舍毁坏达三分之一以上,教育教学设备更是几乎毁尽。抗战胜利后,省上中于1946年复校并迁回吴家巷原址。复校后的省上中,除致力于物质建设外,“更注重实验研究工作之进行,举凡青年之训练,优秀学生实验班之举办,自然科学之研究,学生课内课外作业配合之实施等,均积极推行,谋取精神建设与物质建设同时并进”。

三

1949年随着上海解放,学校由人民解放军上海市军事管制委员会市政教育处(后改为上海市教育局)接管。嗣后学校从江苏省立划入上海辖地。1950年,上海市人民政府将校名正式定为上海市上海中学。在接下来不久掀起的抗美援朝运动中,上海中学全校教职工积极响应,有百余人参加捐款捐物,更有一大批学子踊跃报名参军入伍。当然,更值得一提的,是为了发展新中国的教育事业,支持新中国的高等教育事业,上海中学一批在学科专业领域颇有造诣的教师,被国和上海市教育部门及大学抽调并委以重任,成为新中国高教学科建设的领军人才。而上海中学也因此成为上海市一座著名中学。这著名除了如上“业绩”,当然也鉴于其“历史悠久”。

(陆其国)