位于天潼路的徐园旧址

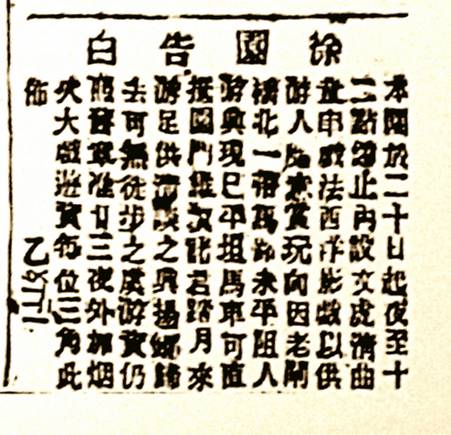

1896年6月29日的“徐园告白”

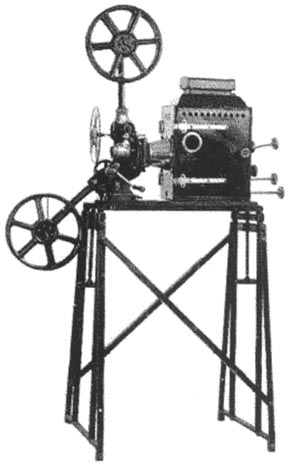

早期的电影放映机

2014年6月,第17届上海国际电影节在一片星光中落下帷幕,期间300多部中外新片佳作在遍布上海的35家影院公映,让沪上观众好好享受了一番视觉盛宴。其中,《神女》、《八千里路云和月》、《十字街头》等经典再现,犹如一部部活的档案,见证了中国电影的辉煌。回顾电影——这前人口中的“西洋影戏”在中国的发展历程,从最初的蹒跚学步到如今的茁壮成长,我们不禁好奇,一百多年前这西洋的舶来品第一次在公众面前放映时,究竟是怎样的情形?今天,就让我们翻开尘封的档案,一起领略“西洋影戏”与大众的首次触电。

申报——电影宣传造势的主阵地

翻开1896年6月29日的《申报》副刊,徐园主人在广告栏中刊载的告示赫然映入读者的眼帘,“徐园告白”如是说道:

“本园于二十日起夜至十二点钟止,内设文虎、清曲、童串、戏法、西洋影戏以供游人赏玩。向因老闸桥北一带马路未平,阻人游兴,现已平坦,马车可直抵园门,维冀诸君踏月来游,足供清谈之兴,扬鞭归去,可无徒步之虞,游资仍照旧章准,廿三夜外加烟火大戏,游资每位三角,此布。”

这是《申报》中首次出现“西洋影戏”四字,虽不能肯定此前绝无“西洋影戏”放映,但这是有史实可证的中国境内最早的电影放映。文中所指“二十日”是农历五月二十日,也就是公历6月30日。此前,在探究中国早期电影起源、时间和地点上,国内学者几乎都是引用、沿用《中国电影发展史》中的说法,认定1896 年 8 月 11 日(清光绪二十二年)在上海徐园内进行了中国历史上第一次商业性的电影公映。现经考证,电影在中国首次公映的时间实应向前推进一个多月,定格在1896年的6月30日。而6月29日的“徐园告白”亦可算得上是中国的第一则电影预映广告。

此后,徐园主人又在七、八月间刊登告白,吸引公众前来游园观影,其宣传造势之能力并不逊于现代媒体人的策划编排。申报,作为近代上海颇具影响力的报纸,俨然成为了电影宣传的主阵地。

徐园——中国第一家“电影院”

1896年的6月30日,若有游人应广告之邀,前来参加电影公映的话,那么他的目的地将是位于天潼路、浙江路(现为虹口区天潼路814弄35支弄)的私家花园——徐园(后来由于市政马路建设,徐家花园搬至康脑脱路,即现在的康定路)。

徐园又名双清别墅,1883年由浙江海宁丝商徐鸿逵创建,共占地3亩,园内花木扶苏,亭、堂、榭、阁、斋、泉、石等一应俱全,一条长廊,穿云渡海,曲折回环,结构精细。时人评价“其园林布局当为海上诸园之最”,为清末沪北风景佳绝处,当时曾被誉为沪北十景之一。徐园于1887年1月24日起对外开放,是上海最早进行营业性开放的私家园林,游客只需花一毛钱,就可在里面盘桓一天,尽情畅游。作为观影者来说,既可在电影放映前的闲暇时间里细细欣赏“草堂寿宴”、“仙馆评梅”、“曲榭参鱼”等园中十二景;亦可饱览文人骚客间舞文弄墨、以诗会友的志趣。如若碰巧,还可参加园主人举办的琴会、曲会,在视觉的饕餮盛宴之前,先让听觉得到彻底的涤荡。

当然,最终的“放映厅”还得前往园西的“又一村”。“又一村”为园中园,其名取自陆游《游山西村》中的著名诗句“:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”其仿《红楼 梦》中的稻香村而建。村前有一小河,村口以树条编成篱笆,左有板桥通入村内,行数十步见茅屋数椽,屋中土壁竹榻,周围植松柏柳杏,隔河芦荻,风动有声。又一村是茶室酒家,有茅亭,供客品茗;村旁豢养兔、鹅、鸭、鸡等禽畜,极富中国田园风味,是徐园中最具特色的景致。与现代放映技术追求极致的视听效果相比,身处私家园林的天然“电影院”,聆听着虫鸣野趣,在满室茶香的陪衬下,对着这西洋的新玩意评头论足一番,不失为夏夜中的惬意享受。

简约不失质朴——黑白默片时代的电影首映

接近放映的时间,一块很大的白布被支了起来,同时布前放置的三口大水缸也成功引起了观影者的注意。作为第一个吃螃蟹的人,当时的观者纷纷揣测徐园看电影会着火,所以备着几缸水。实则是因为放映机的光源问题。早期的放映机用的不是电灯,而是明火灯,胶片的质地是硝酸纤维,燃点很低。由于这种灯的亮度有限,只能通过提前备水,在放映时泼洒在幕布上,利用水珠反光来增加银幕亮度、对比度,使影片更清晰。

一切准备就绪,柔和的光束映射过来,照亮了幕布,也点燃了观者的好奇心。此次电影首映,徐园主人准备了法国影片《火车来了》、《马房失火》等。随着放映机的手柄轻轻摇起,巨大的火车头迎面驶来、轮船缓缓驶入码头、衣着华丽的洋人翩翩起舞,如此种种在眼前倏忽而过。虽然观看的是黑白默片,图像一跳一跳的质量也不高,但观众们还是禁不住发出赞叹之声。事后,当时的“影评家”亦撰文写道:人物活动,惟妙惟肖,属目者皆以为此中有人,呼之欲出也。

1896年的仲夏,电影工业刚刚起步,每部影片的片长仅有几分钟,只能穿插在猜灯谜、变戏法、看焰火等节目中进行。但对于观众来说,花三角钱(相当于90个铜板),就可以看到电影(影戏)、焰火、杂耍等三项节目,还是很划算的。同时,对于园主人来说,此举不仅延长了游客的观赏时间,满足市民百姓对观赏“西洋影戏”这一新鲜事物的好奇心,同时又可以赚足游资,增加游园的营业收入,可谓一举多得。

如今,徐园历经多次变迁,其旧貌已不复存在,但是那种“踏月来游足供清谈之兴,扬鞭归去可无徒步之虞”的意境仍为后人所向往。虽然“西洋”的舶来品在时间的冲刷下打上了本土的烙印,但最初的记忆却永远定格在了隽永的黑白胶片上。徐园公映“西洋影戏”标志着一个新的大众娱乐时代的到来,这个时代跨越百年而不衰,见证了中国电影商业的发展与辉煌,并将一直延续下去。