今年是浦东开发开放35周年。2020年11月12日,习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的讲话中指出:30年前,国际形势风云变幻,国内改革风起云涌,党中央全面研判国际国内大势,统筹把握改革发展大局,作出了开发开放上海浦东的重大决策,掀开了我国改革开放向纵深推进的崭新篇章。

1991年12月1日,南浦大桥正式通车。作为上海市区第一座飞架浦江两岸的大桥,南浦大桥的通车奏响了浦东开发开放的序曲。本期“跟着档案看上海”就让我们跟随档案一起来了解这座有力促进浦东开发开放的大桥建成背后的故事。

建设中和建成后的南浦大桥(右上)(来源:解放日报 )(左上、左下、右下)(上海市档案馆藏)

南浦大桥是上海市区第一座跨黄浦江大桥,选址于南码头,离吴淞口约31.5公里,1988年12月15日开工,1991年11月15日建成,12月1日通车。该桥为国内首次采用双塔双索面叠合梁结构的斜拉桥。主跨423米,在叠合梁斜拉桥中,当时仅次于主跨为465米的加拿大安娜西斯(Annacis)桥。

2025年国际档案日期间,上海市档案局(馆)向社会公布第38、39批开放档案共计17246卷、184341件,起止时间为1939年到2000年。两批次开放档案中,有12个全宗的档案为首次向社会开放,反映了改革开放初期至20世纪90年代上海诸多标志性工程与事件,其中就包括南浦大桥工程建设档案。

读档笔记

在上海中心城区建设越江大桥是几代人的梦想

从20世纪初叶起,上海人就梦想着能在黄浦江上架起桥梁,把“天堑”变成坦途。然而,多次造桥的美好愿景,最终都未能成真。直到改革开放以后,在黄浦江上建桥,连通上海城区浦江两岸的梦想才变成现实。

1979年,改革开放刚刚起步,日益复苏的经济使浦江两岸的物资人员交往越来越密切。当时,“浦江两岸的人流,主要是通过十二处客运渡口进行交通,每日客流量为46万人次。”每到大雾天,所有轮渡停航,岸上人流、车流在轮渡口大量聚集,一到雾散,大家都急着、抢着上船过江,造成拥挤和极大的安全隐患。仅靠对江轮渡和一条隧道的浦江两岸交通已远不能适应上海发展的需要。于是,在上海中心城区建设越江大桥再次被提上议事日程。

1979年5月,市建委发出了《关于对黄浦江建桥问题进行调研并提出方案的通知》,由市城建局牵头市规划局、市政工程设计院、同济大学等数十家单位开展黄浦江建桥问题的立项准备和方案研究。

1983年10月,市政工程设计院正式提出了“黄浦江大桥可行性研究报告”。经反复调研论证,最终在1986年7月4日,上海市人民政府正式向国务院递交了建设黄浦江大桥的请示。同年8月,国务院批复同意上海的建桥申请。

在认真调查研究,广泛听取意见,做好建设方案的技术经济论证的基础上,结合上海的地质条件,最终确定了选址浦西南码头地区建造斜拉桥的方案。因为大桥一边是在浦东,一边是在南市,就将这座越江大桥定名为“南浦大桥”。

1988年8月,国务院批准上海的建设方案,同年12月15日,南浦大桥正式开工建设。

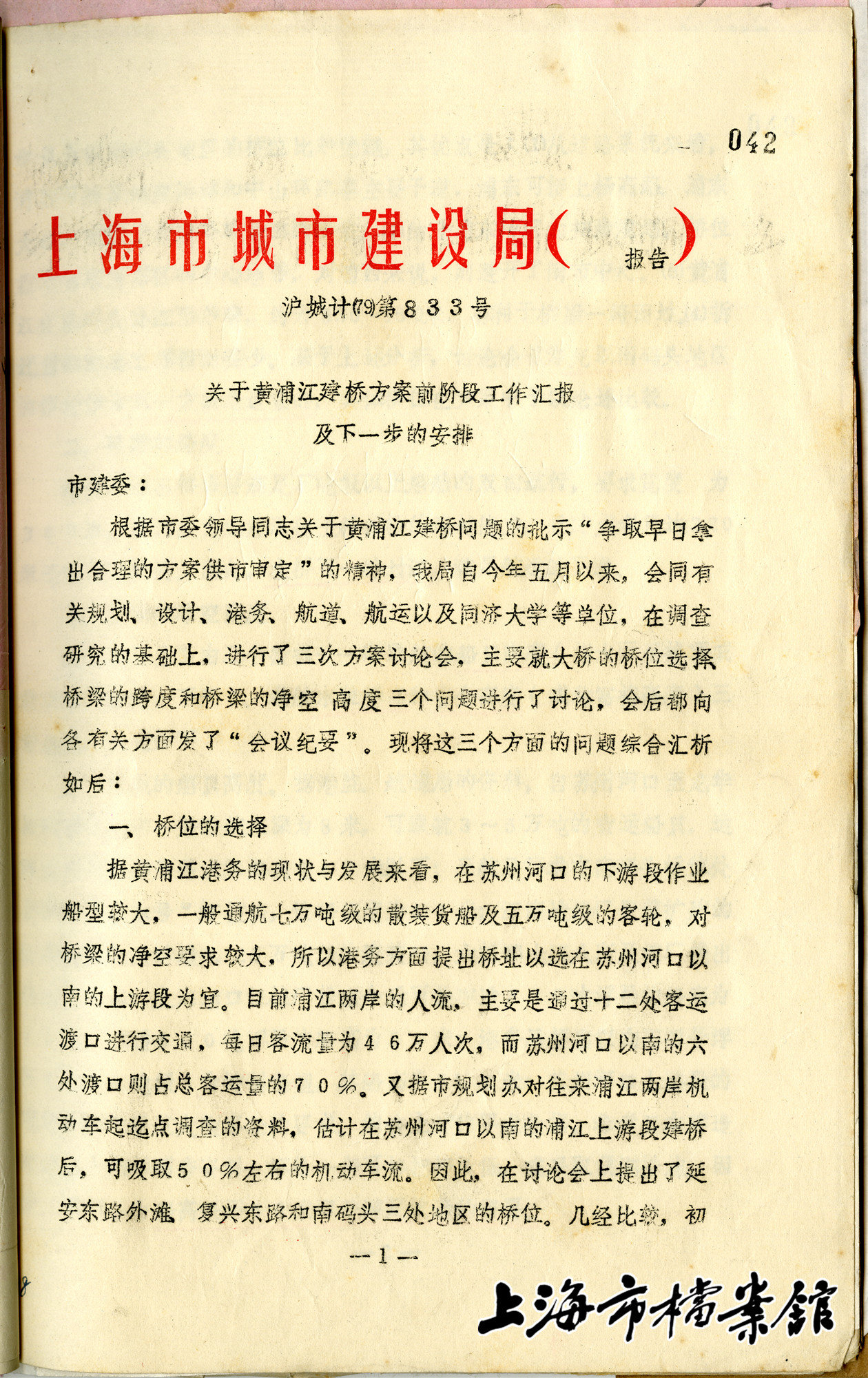

1979年上海市城建局在给市建委的文件中指出浦江两岸客流现状(上海市档案馆藏)

开创我国建桥史上之先河

南浦大桥的建造技术具开创性。一是大桥跨径超过400米,上海缺少实际经验;二是国产大桥拉索与国际水平还相去甚远;三是上海的软土地基也为造桥带来不小困难。这些大大小小的难题,都摆在了大桥建设者的面前。

大桥总设计师林元培曾前往加拿大考察同类型的安娜西斯桥,却发现这座大桥在建成不久后就出现了许多裂缝。林元培把大桥上出现的100多条裂缝全部拍摄下来,回国后仔细研究,针对不同的裂缝种类逐一琢磨,提出了四类化解办法并将其应用到了南浦大桥的设计中。按照他设计的新方法施工的大桥,经过36辆30吨载重卡车的荷载试验和实际运行,没有见到丝毫裂缝的踪影。

7000余名工人、干部、工程技术人员推广应用了41项新材料、新技术、新工艺,解决了结构造型、用料造价、裂缝化解、钢结构构件工作应力水平等一系列重大难题。

1991年2月18日,改革开放总设计师邓小平视察上海,为即将建成的大桥亲笔写下“南浦大桥”四个大字。6月20日,南浦大桥铺上了最后一块桥面板。12月1日,历时3年建设,上海市区第一座跨黄浦江大桥建成通车。

1991年6月,即将合拢的南浦大桥鸟瞰图(上海市档案馆藏)

引桥“盘龙昂首”的独特造型

建成后的南浦大桥一跨飞跃黄浦江,全长8.5公里,主桥总宽度30.35米,设六车道,主跨423米。大桥通航净空高度为46米,桥下可通行5.5万吨级巨轮。大桥两侧螺旋式引桥盘旋而上的“盘龙昂首”姿态以其独特的造型成为上海一个新的标志景观,引来无数市民驻足观望。

根据档案记载,在建设越江大桥被提上议事日程之初的1979年,上海铁道学院工程系桥隧教研组的陆广闾就在当年2月6日的《科技工作者建议》刊发的文章中建议“采用螺旋式引桥和斜拉式正桥建设市区黄浦江大桥”。他提出,“江面要航行大轮船,要求很高的净空,引桥很长,这就要拆迁很多房屋,这在市区困难很大。而采用螺旋上升的引桥,可以得到很高的净空和大的跨径,占地面积小,利用效率高,维修费用少,加之造型新颖美观,可作为外滩一景。”

螺旋式上升的南浦大桥浦西、浦东段引桥(上海市档案馆藏)

学史链接

奏响浦东开发开放的序曲

南浦大桥的建成大大缓解了困扰上海已久的过江交通压力,由渡口过江的货车,一般候渡要2小时以上,而驱车过桥只需7分钟,可以说极大方便了两岸往来。而更为重要的是,它为方兴未艾的浦东开发开放提供了强劲动力。就在南浦大桥建设过程中,1990年4月,党中央、国务院宣布开发开放浦东。大批企业在浦东落户,各项基本建设开展得热火朝天。

浦东开发开放初期,陆家嘴一派繁忙的建设景象(上海市档案馆藏)

短短几年,先后有南浦大桥、杨浦大桥、奉浦大桥和徐浦大桥四座大桥横跨黄浦江,上海人彻底摆脱了只能依靠排队坐轮渡摆渡过江的窘迫状况。大桥把浦西浦东完全连起来了,上海经济发展也摆脱了一大掣肘,上海中心城区得以“东进”浦东,在空间上获得了大片土地,解决了浦西老城区住房困难,很多跨国公司到浦东投资,直接拉动了浦东地区的工业、金融,乃至国际航空与国际水运的发展,浦东真正成了开发开放的“热土”,为上海在1990年代服务业发展奠定了坚实的基础。这一切,都离不开南浦大桥的建设。

黄浦江两岸,南浦大桥与卢浦大桥之间的上海世博园区(图源:新华社)

2010年,第41届世界博览会在上海举办,南浦大桥和卢浦大桥之间的浦东浦西地区成为世博园区,这届世博会创下了参展规模、志愿者人数、参展方自建馆数量等12个世博会之最。在南浦大桥的见证下,上海人的又一宏愿得以实现,并演绎出上海独有的精彩。

参考资料:《跟着档案看上海》“南浦大桥——上海市区第一座黄浦江大桥”,《上海市政工程志》

(来源:“档案春秋”微信公众号)