落成不久的东方明珠(上海市档案馆藏)

上海东方明珠广播电视塔,位于浦东新区陆家嘴世纪大道1号,塔主体结构高350米,塔总高度为468米,于1991年7月30日动工建造,1995年5月1日广播电视塔正式发射信号。与外滩的“万国建筑博览群”隔江相望,同左侧的南浦大桥和右边的杨浦大桥一起构成了“双龙戏珠”的美景。作为浦东开发开放以来最早 “出道” 的陆家嘴地标建筑,它第一个改写了上海多年未变的天际线,成为城市新地标。市档案馆馆藏档案记录下了东方明珠从酝酿诞生到建设运营的诸多历史瞬间。

读档笔记

选址浦东

1980年代,上海市中心一大批高层建筑拔地而起。但由于高楼阻隔,市中心区域的电视收视效果越来越差,荧屏上经常“雪花飘飘”,广播电视信号已经无法满足群众需求。由此,建造更高、更先进的广播电视塔被有关部门提上议事日程。

起初,新的广播电视塔选址还在浦西范围:人民广场、南京西路南阳路口、紧邻外白渡桥的原英国驻沪总领事馆、中山公园、杨浦体育馆等处都曾经被研究讨论过,但都未被选用。

有人提出:既然在浦西没有合适的地块,不妨到浦东去。陆家嘴与外滩一江之隔,是黄浦江的大转弯处,这里俯瞰外滩,景色十分壮美,而且当时浦东地价比浦西便宜很多,建塔成本也大为降低。就这样,在上海市广播电视局的大力推动下,广播电视塔最终选址浦东,而港务局也让出了如今东方明珠所在的这块宝地,于是东方明珠落地陆家嘴。

电视塔选址示意图(上海市档案馆藏)

“明珠” 的诞生

选址确定后,“究竟要造什么样的塔”成为一个关键性问题。

有关部门确定总的目标是:我们要造一座中国历史上从未有过的高塔,它将跨越世纪,100年都不会让人感到后悔。然而方案征集面临考验:有人主张模仿如巴黎埃菲尔铁塔之类的国外经典塔型,也有人坚持“中国特色”,但对如何融合传统与现代没有清晰的方向。

建设中的东方明珠(上海市档案馆藏)

在众多方案之中,华东建筑设计研究院的设计师江欢成及其团队提出的 “多球体” 方案脱颖而出。这个方案灵感源自白居易诗句 “大珠小珠落玉盘”,以 3 根直径 9 米的斜柱支撑起 11 个大小不一的球体,既满足了广播电视发射的技术需求,又通过 “珠串” 造型呼应了中国传统文化中的 “圆润” 美学。最终,这个兼具功能性与文化内涵的方案说服了所有人,成为东方明珠的 “灵魂”。

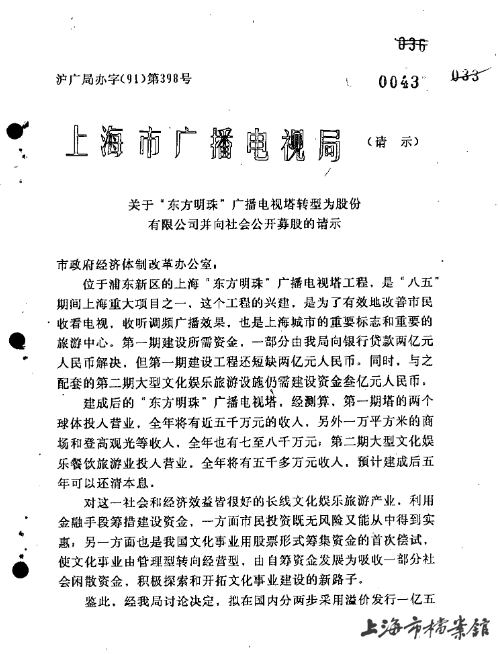

股份制筹措资金

在建设之初,东方明珠工程就已经列入上海“九四”专项,解决了部分建设资金,但仍然有两亿元左右的缺口,再算上要进行的二期工程,资金缺口更大。

为此,市广电局经过研究,向中共上海市委、市政府提议将上海广播电视塔转型为股份有限公司,并推动其上市公开募股筹资,探索和开拓一条文化事业市场化运作的新路子。

东方明珠转型为股份制企业的相关档案(上海市档案馆藏)

1992年5月,以在建的电视塔为依托的上海东方明珠(集团)股份有限公司正式对外发行股票4.1亿元,1994年2月24日,上海东方明珠(集团)股份有限公司正式在上海证券交易所挂牌上市,成为了我国文化事业用股票形式筹集资金的首次尝试。2015年,东方明珠(集团)股份有限公司被吸收合并,合并后更名为东方明珠新媒体股份有限公司,继续在媒体行业发挥作用。

东方明珠广播电视塔正式投入使用(上海市档案馆藏)

拓展阅读

南京路上的上海电视塔

1974 年修建的上海电视塔,是东方明珠落成之前上海市区的电视信号中心,也是上海的一座具有重要历史意义的标志性建筑。它位于上海南京西路青海路附近的上海电视台院中,总高度为 210 米,是当时的“中国第一高塔”,采用六边形空间桁架结构的塔架,有着直径 6 米的外接圆顶和底部曲线形轮廓。

20 世纪 70 年代,电视机开始逐渐普及,上海作为中国重要的经济和文化中心,需要一座电视塔来满足广播电视信号发射的需求,以推动电视机走入千家万户,让更多的人能够收看到电视节目,丰富人们的文化生活。上海电视塔建成后,成为当时申城的制高点,塑造了上海的城市天际线,提升了上海的城市形象和知名度。

上海电视塔旧影(来源:上海音像资料馆)

随着时代的发展,20世纪80年代后,上海市区高楼逐渐增多,210 米高的上海电视塔在信号发射接收上已经无法满足广大电视观众的正常需求,信号传播屡屡碰壁,市民纷纷抱怨电视图像不清晰。1994 年起,新建的东方明珠承担了上海广播电视信号发射任务,上海电视塔“功成身退”,于 1998年7月被拆除。这座曾经的中国第一高塔的身影被留存在了历史影像之中。

参考资料:《跟着档案看上海》第一辑

(来源:“档案春秋”微信公众号)