朱家角不仅有小桥流水、古宅深巷,还藏着一段意义非凡的邮政历史。当我们将目光聚焦在一枚枚小小的邮戳上,仿佛能穿越时空,触摸到这座古镇往昔的脉搏。

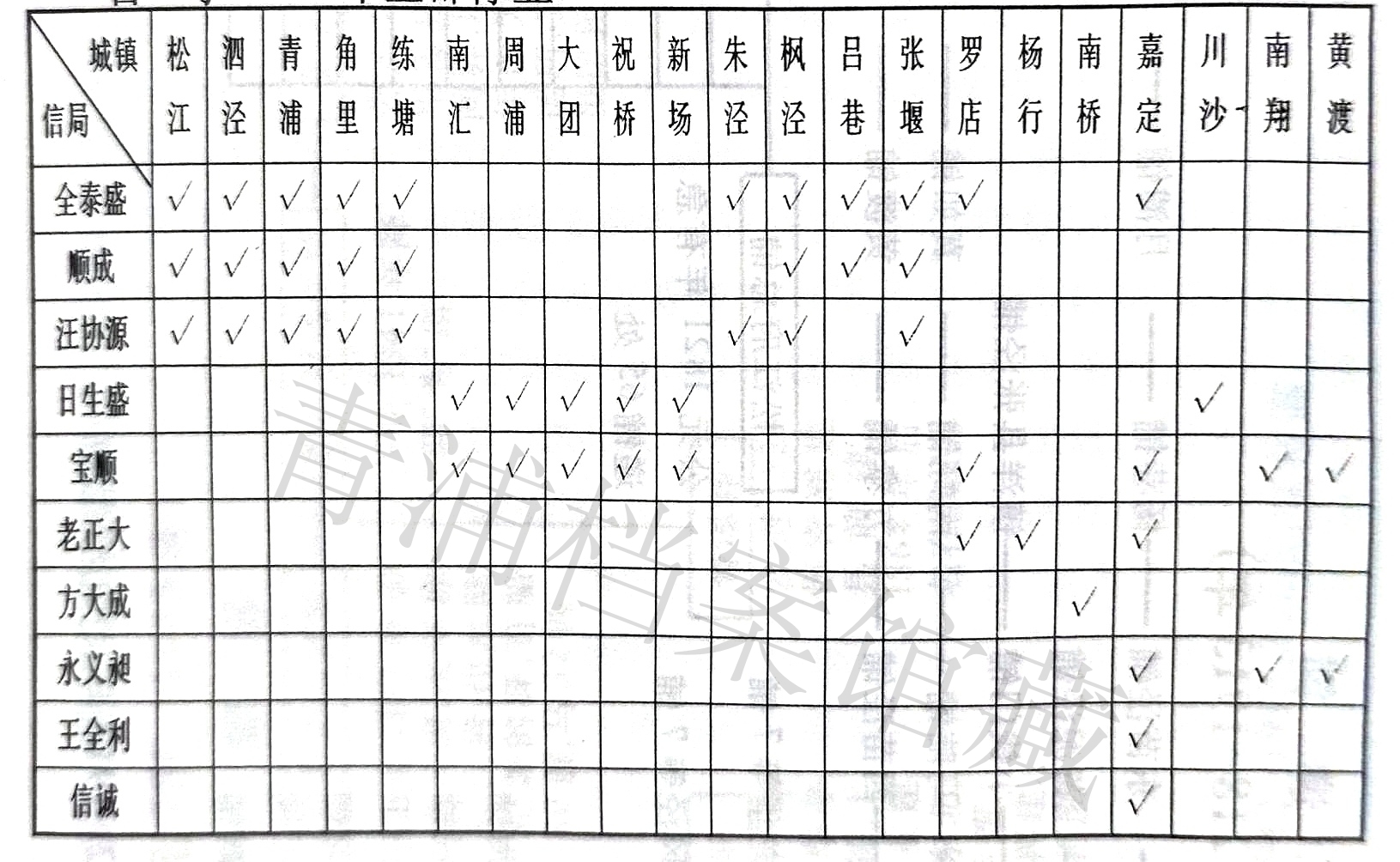

青浦的通信历史源远流长,自明代嘉靖年间建县起,驿站就承担起了传递官府文件的重任。然而,老百姓的书信往来却一直缺乏专门的传递机构,遇急事只能派人或托人捎带,极为不便。直到 1843 年上海开埠,工商业的繁荣促使信件往来激增,民间通信机构民信局应运而生。上海的 “全泰盛”“汪协源” 等民信局率先在朱家角等地开设分支,开启了传递民间信札、收送包裹、捎带现金等业务,为百姓的通信带来了极大便利。

1821年后上海各民信局在各县城乡所设分局

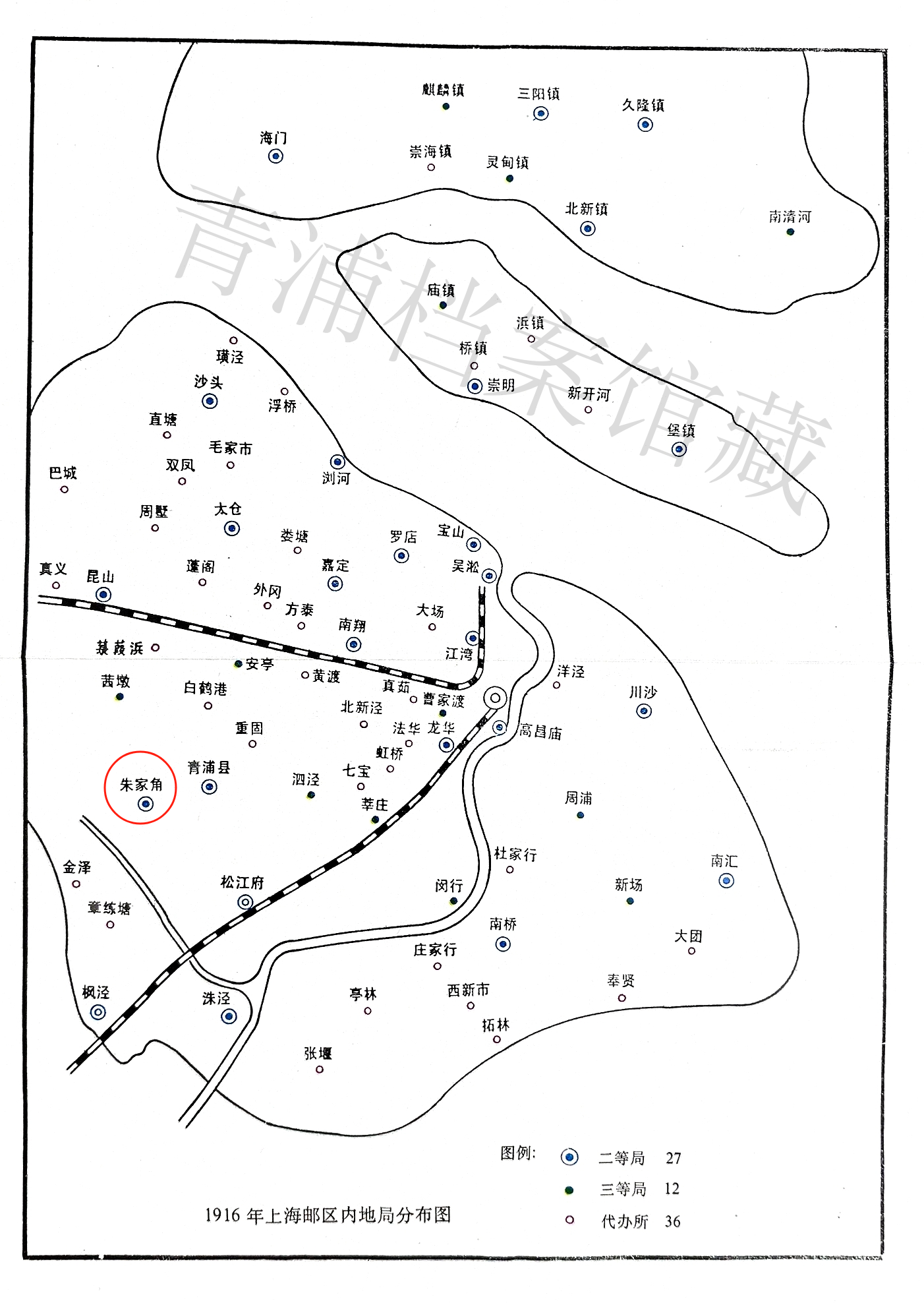

1903 年,珠街阁(今朱家角)设邮寄代办所,这是朱家角邮政发展的重要起点。1911 年,清政府在朱家角设立二等邮政局,首任局长陆维清走马上任。

1916年上海邮区内地局分布图

当时邮件靠申阁班客轮带运,朱家角到上海虽仅短短路程,却因轮船动力有限,需耗费八小时。即便如此,每日 270 件的邮件平均数,也足以彰显朱家角彼时的繁荣。不过,由于邮政局初期设局地点有限,且官衙作风较重,而民信局服务优质、收寄灵活,很长一段时间里,民信局仍是信递业务的主力军。直到 1934 年,残存的民信局被政府明令停业,朱家角的民信分局才全部关闭。此后,随着青沪公路筑通,邮件改用客运汽车托运,邮递时间大幅缩短。但历史的车轮滚滚向前,战争的硝烟也未曾绕过这座古镇。1937 年,抗日战争全面爆发,同年 11 月朱家角沦陷,邮局被迫停业,直至 1939 年才重新开业。1949 年,青浦解放,人民政府接管了朱家角邮局,开启了邮政事业的新篇章。

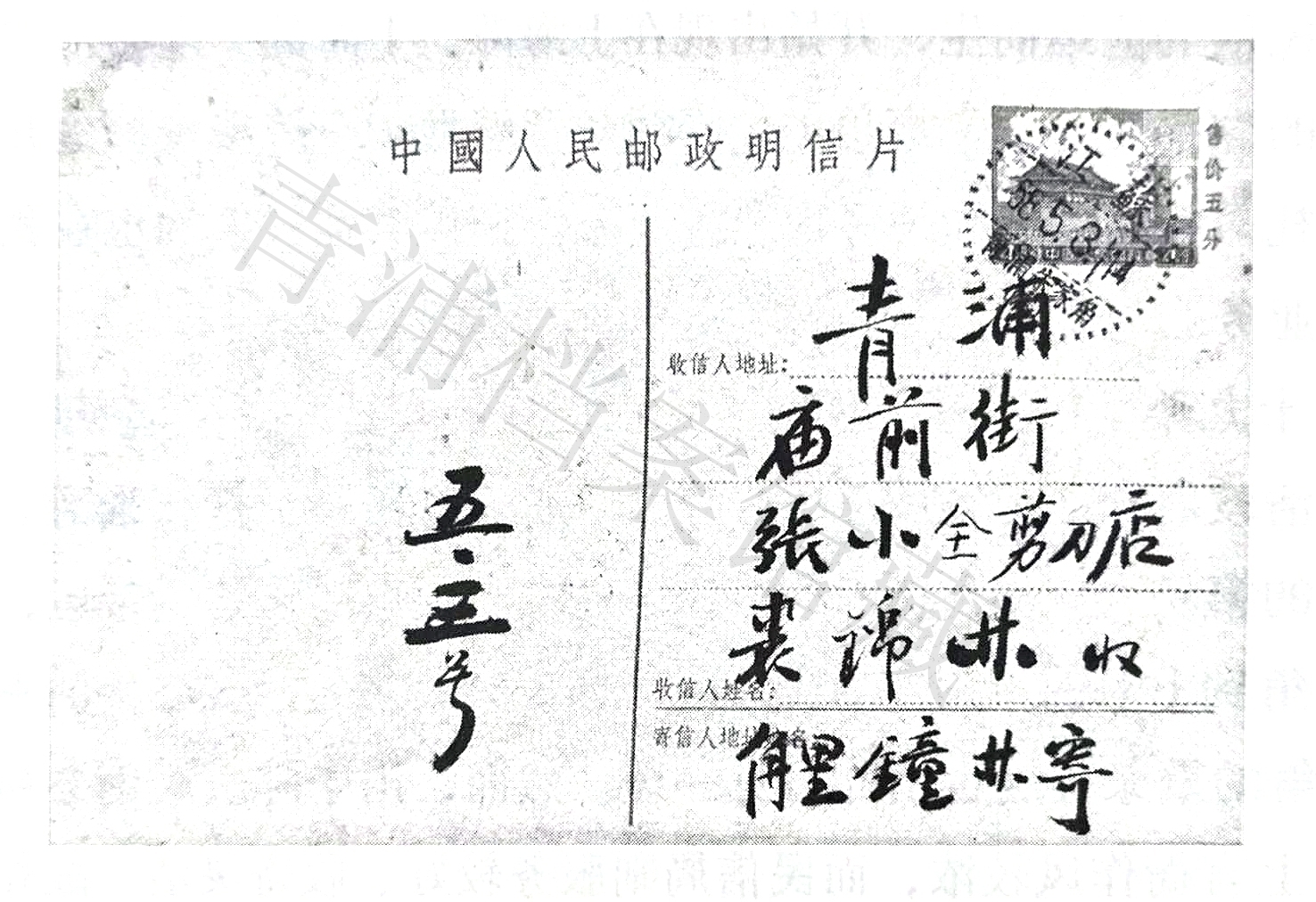

邮戳作为邮政历史的见证者,在朱家角的发展历程中也不断演变。清代国家邮政开始使用邮戳,早期样式多样,椭圆型、长方形皆有,后统一为圆型干支记年代日期的邮戳,如今已十分罕见。民国二年,干支记年邮戳全部改用民国记年。20 世纪 30 年代,朱家角邮局使用单圈三格式和单圈腰框式邮戳,文字自右向左排列;40 年代变为实线三格式,上格 “江苏”,中格时间,下格 “朱家角”,文字依旧自右向左。到了 50 年代初,中间格日期改为公历阿拉伯数字,偶有与中文数字混用的情况。1954 年起,邮戳改为点线三格式,文字排列方向变为自左向右。

1955年“点线三格式”邮戳

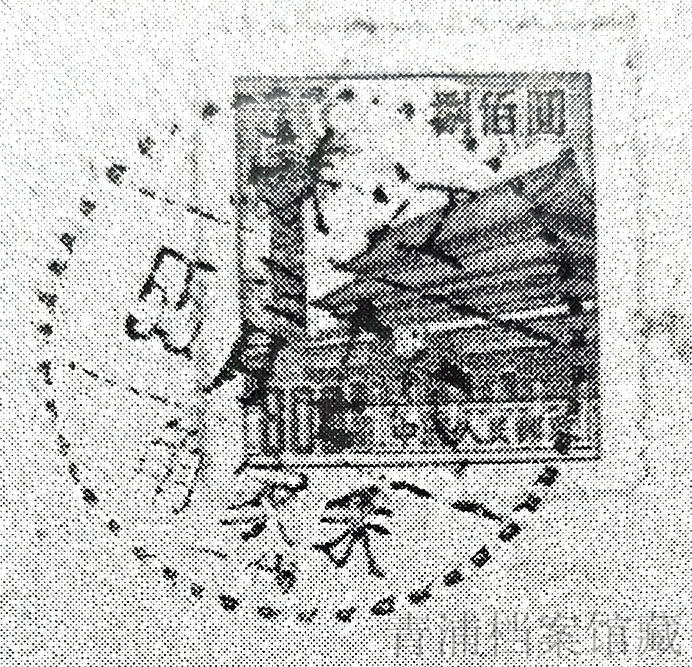

1958 年,双圈腰框式邮戳登场。值得一提的是,1958 年 11 月青浦县划入上海市后,朱家角邮局的邮戳直到 1959 年还沿用 “江苏青浦” 字样,1960 年改为 “上海青卜”,1964 年到 1978 年才确定为 “上海青浦” 的规范文字。

1959年“双圈腰框式”邮戳

1958年明信片

1978 年,邮政编码制度推行,邮戳下环内地名改用邮政编码末三位数表示,此后又几经变革,1996 年 7 月起,单圈拨轮式邮戳亮相,圆圈下方恢复使用地名,一直沿用至今。每一次邮戳的变化,都折射出时代的变迁和邮政事业的发展。

“朱家角”普通邮政日戳

如今,位于漕平路 14 号的朱家角邮政支局,常年提供邮政普通服务和集邮业务。2001年9月8日,青浦邮政局启用了风景日戳。

“大清邮局”景点邮政日戳:

大清邮局旧址底层展示着中国邮局历史演变,还提供加盖大清邮政印章的明信片服务;二楼陈列着历代邮政介绍以及珍贵的明信片和信件复制品。邮局门外那座现代仿制的清代铸龙邮筒,更是吸引了无数游客驻足拍照,仿佛能听见历史的邮差敲响它的声音。

“泰安桥”景点邮政日戳:

这座始建于明万历十二年的单孔拱形石桥,是全镇最陡的石拱桥。桥堍的旗竿石、青石扶手上的 “飞云石” 浮雕,无不诉说着岁月的沧桑。清代名士笔下的泰安桥黄昏,“日落炎威退,池塘淡月中;踏歌闻市上,渔笛在溪东……” 这般美景,让人不禁沉醉其中。

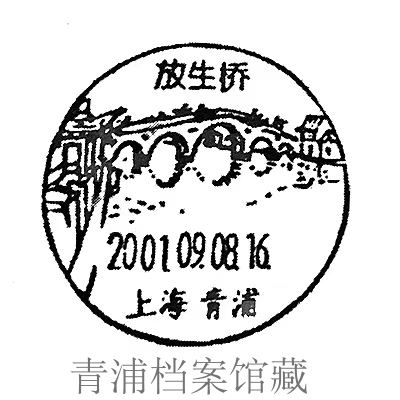

“放生桥”景点邮政日戳:

明隆庆五年由慈门寺僧性潮募建的放生桥,横跨漕港河,五孔石拱,全长 70.8 米。文人雅士留下的诗句 “长桥驾彩虹,往来便是井。日中交易过,斜阳乱人影”,将放生桥的壮美与繁华展现得淋漓尽致。青浦邮政局还曾启用 “石拱古桥 —— 朱家角放生桥” 风景日戳,并发行相关邮资图明信片,让更多人通过邮戳认识了这座古桥的魅力。

一枚枚邮戳,记录着朱家角的邮政历史;一处处景点,承载着古镇的文化记忆。当我们漫步在朱家角的石板路上,触摸着邮戳上的岁月痕迹,仿佛能感受到历史与现实的交融。

本文整理自《上海郊县邮电志》《朱家角的邮戳》等青浦区档案馆藏资料

(来源:“青浦档案”微信公众号)