这是一个剧院的后台,隐约传来前场京剧《打渔杀家》的唱段和伴奏声,丑角左宝奎正在练戏,记者何振明匆匆上台,他们聊起外界传言京剧名角刘振声的戏已经不好了,左宝奎急为刘振声辩护。不久刘振声从前场回来,何振明劝他不如到山中休息几个月,刘振声回答:“何先生您知道咱们学上了这个玩意儿的,一辈子也没有休息的时候,好象命中注定了的。——他非得唱到死的那天不可”。

这是三幕话剧《名优之死》的片段,这出戏取材于晚清京剧名角刘鸿声的真实故事,描写刘振声呕尽心血培养女弟子刘凤仙,可凤仙成名后被流氓化绅士杨大爷引诱日益堕落,对唱戏漫不经心。看到自己的希望毁灭,视艺术为生命的刘振声心力交瘁倒在了舞台上。整个故事简单明晰,台词生活化,戏剧冲突明显,虽然以悲剧结局,但最后写出了刘凤仙的觉醒。《名优之死》上演后获得成功,而这出戏的作者就是年轻的戏剧家田汉。

田汉

提到田汉,几乎人人都知道他是国歌《义勇军进行曲》的词作者,但是多数人都不知道早年的他还是个多愁善感的文艺青年,下面说的就是他在20世纪20、30年代发起和组织南国运动的经历。

田汉字寿昌,湖南长沙人,生于1898年3月12日,他早年就爱好戏剧,在长沙师范学校曾试作《新教子》、《新桃花扇》等京剧。1916年去日本留学,田汉在日本留学期间广泛涉猎日本作家谷崎润一郎的作品,谷崎润一郎1886年7月24日出生于东京一米商家庭,文学上受到波德莱尔、爱伦·坡和王尔德的影响,号称作家应该以一种超现实生活的心态去获取一种纯粹的美。他的作品构思新颖、文笔流畅,又充满荒诞与怪异,是日本唯美派文学大师。田汉迷恋于唯美主义,在“艺术救国”思想指导下,开始文学、戏剧活动,并以“中国未来的易卜生”自许。当时他与《时事周报》、《少年中国》杂志的主编宗白华和在福冈留学的郭沫若结成好友,互相影响。他在给郭沫若的信中写道,他此后的生涯不出文艺批评家、戏剧家、画家、诗人等几方面,还认为“我们做艺术家的,一方面应把人生的黑暗面暴露出来,排斥世界上一切虚伪,立定人生的基本。另一方面更应把人们引入艺术的境界,使生活艺术化,即把人生美化!”。后来他们三人的书信结成《三叶集》出版,因为里面反映了五四时代新青年赤诚的灵魂和坦荡的胸怀,对诗歌、戏剧有独到的见解,出版后在当时的青年中引起了很大的共鸣。

1920年田汉创造了《咖啡店之一夜》、《午饭之前》等剧本。《咖啡店之一夜》以他的朋友李初梨为人物原型,描写颓废感伤的青年林泽奇与白秋英的爱情故事,揭露和鞭笞了带着旧封建思想的的资产阶级市侩对追求爱情自由的青年的戕害。1921年田汉和其他留日同学郭沫若、郁达夫、张资平等在东京成立了文学团体创造社。

1922年田汉(1889——1968)在日本

1922年秋天,留学日本六年的田汉接受了上海中华书局编辑所的聘职,与妻子易漱瑜从日本回到了上海,在上海大学执教。同年创造社在上海出版《创造季刊》等刊物。在此期间田汉开展了南国运动。

1923年撰写了具有京阪一带风土人情的长篇小说《细雪》的谷崎润一郎

田汉自己回忆说,南国运动开始于“南国”半月刊时代。当时他与易漱瑜住在哈同路民厚里。为了探索以戏剧服务于社会、人生的道路,他们酝酿创办了一份文艺期刊,取名“南国”半月刊,于1924年1月由泰东书局出版,主要作者是田汉夫妇自己。田汉撰写的发刊词宣称:这份刊物“欲在沉闷的中国新文坛鼓励一种清新芳烈的空气”。据施蛰存的《南国诗人田汉》回忆,“《南国》有一个法文刊名‘lemidi’,意思是‘南方’。歌德的《迷娘歌》里曾说到南方是‘橙橘之乡’,是浪漫的青年男女的乐园。田老师就用这个典故,给他的文艺小刊物取名”。刊物除了刊登郭沫若、宗白华、郁达夫诸友的通信外,主要刊载他俩的话剧作品《获虎之夜》、《乡愁》等。《获虎之夜》以辛亥革命后湖南山村为背景,莲姑与表兄黄大傻青梅竹马,但他的父亲富裕猎户魏某嫌贫爱富,强迫女儿中断恋情,将她另许他人。黄大傻思念表妹,每晚登山眺望莲姑的窗户只到灯灭。一夜魏某在山上放置了抬枪欲猎杀老虎取虎皮为女儿添置嫁妆,黄大傻误中抬枪生命垂危,而莲姑坚守不离,魏某强行拆散二人,黄大傻愤而自杀。田汉通过这一悲剧,揭露了黑暗专制的封建势力,歌颂了青年男女追求自由的反抗精神和至死不渝的爱情。该剧在上海各学校竞相上演。中国的现实使得田汉不可能象谷崎一样,独处象牙塔内从事文学创作,他的创作在追求美的意境的同时,还融入了对现实生活的感悟,融入了爱国主义思想和反帝反封建的斗争精神。

易漱瑜

《南国半月刊》从第二期起增加附刊《南国新闻》,有戏剧、电影及出版物的批评文章。可惜《南国半月刊》出到第四期妻子易漱瑜就染病病逝,这对田汉造成沉重的打击,刊物宣告停刊,他消沉了一段时间。

1925年夏,田汉一面在大夏大学教课,一面办起《南国特刊》(附于《醒狮周报》),主要登载剧作、小说、散文、游记、文艺杂语、通讯等。当时上海因为 “五卅惨案”的发生,革命情绪高涨,在这种形势下,田汉撰写了《黄花岗》第一、二幕,发表在《南国特刊》上。

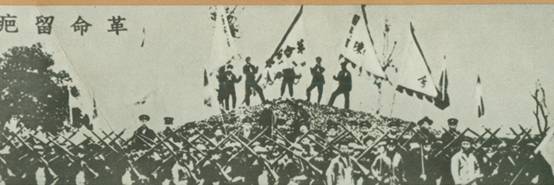

这个话剧描写了林觉民、刘钟群等年轻人在黄兴领导下准备发动广州黄花岗起义的过程,除了表现这些青年大无畏的革命英雄主义气概外,还通过他们与亲人之间的对话表现了他们有血有肉的一面。其中一幕表现了林觉民与爱妻陈意映之间夫妻恩爱情话绵绵的场景。1905年林觉民和陈意映结婚,两人感情笃深。1907年他到日本留学,产生了革命思想, 1911年春天革命党人黄兴等通知留日学生回国策划起义活动,林觉民等数十人随即离开东京返回国内,他预感到革命必有牺牲,在与妻子的对话中含蓄地告白。后来,革命党人于8月29日早晨赶到广州,于当天下午投入攻击督署的战斗,不幸失败,林觉民身负重伤,力竭被捕,从容就义,牺牲时,年仅24岁。

林觉民

林觉民的妻子陈意映

1907年同盟会发动广东潮洲黄花岗起义这是起义军誓师出发

1907年同盟会发动广东潮洲黄花岗起义这是起义军誓师出发

但是剧本还未登完,由于《醒狮周报》呈现出极右倾向,《南国特刊》不得不嘎然中止了,共发行28期。

田汉在广州黄花冈

理想的幻灭

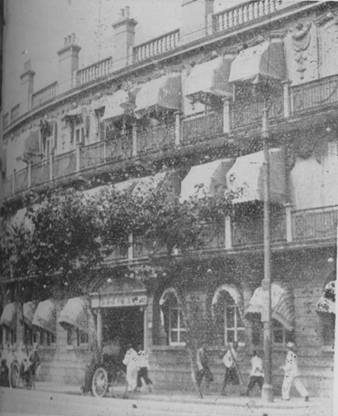

1926年年初,谷崎润一郎再度拜访中国时,在上海与郭沫若、田汉、欧阳予倩等人结识。谷崎润一郎回国后写了“上海交游记” ,1928年第6期《南国》不定期刊中发表的谷崎与田汉来往信件也对这一阶段的活动作了反映:田汉与郭沫若曾到谷崎下榻的一品香旅馆畅谈,当晚田汉与郭沫若两人很直率地吐露现代中国青年的苦恼,他们各自从中国与日本人的角度分析了中国的国情,说“我们故园的田园荒废,农业衰败,这都是外国人的侵略的结果”,也分析了中国学生为何反抗帝国主义的原因。他们说:“我们文士虽拿不出钱,但想把我们这种闷闷之情歌之于诗,表现之于小说,用艺术之力诉之世界上的人类,我们因为这是把中国的苦恼求有心的人们的理解最有效的手段”。这段时间正处春节前后,南国社曾举行文酒消寒会欢迎谷崎,然后田汉带着谷崎到处闲逛,曾到欧阳予倩家过除夕,田汉曾认为谷崎的中国观非常庸俗,但1个月的接触后逐渐发现了谷崎特有的风格和趣味,就完全喜欢上了他,甚至将他逝去的妻子易漱瑜的照片送给了谷崎。

西藏路一品香饭店

0 1926年的郭沫若(左一)与郁达夫、成仿吾

1 不久他们分道扬镳,郭沫若去到广东大学,欧阳予倩去了革命热潮澎湃的汉口写剧本,不上半年就走上了政治舞台。田汉则与唐震球、唐越石等于1926年创办了南国电影剧社,向社会招股,招股简章说想“藉FILM之力宣泄吾民深切之苦闷”。剧社投拍了电影《到民间去》。影片的主题是受俄国的一些革命的知识青年穿起农民的衣服到农村里宣传,并且发动农民进行反沙皇政府的斗争,还受日本的诗人石川啄木的诗《到民间去》的影响。剧社的“开张资本”仅有两百几十块钱,都买不起拍电影要的技术设备,他们对外招股,一开始也招不起来,不得不当东西还债。但不久就忙的不亦乐乎了,可惜拍完后正好赶上战争,影片的底片被这部片子的日本摄影师带回日本最后遗失了。田汉后来自我评价说,因为爱妻去世造成的“感伤的情调还很浓厚地蓄在我的心头,右倾思想之包围,BANRGEOIS模仿的生活之沉酣等使我不敢勇敢地主张这种新的美”,使得电影《到民间去》“不知不觉地宣传了小资产阶级的枝枝节节自相矛盾的改良主义”。

南国影剧社成员在斜桥摄影场前(前左三田汉)

《到民间去》的剧照

1927年因为对南京政府的革命还存在着幻想,田汉一度到南京总政治部工作了一段时间,7月底田汉为了筹划拍摄《黄花岗》特意又到日本作了6天的旅行,拜访了谷崎润一郎。在灯红酒绿的生活中,田汉思考再三,想到自己的矛盾,问自己“究竟应该怎样?究竟应该往那里去?”。

在日本玉川泛舟(左四田汉,左六雷天鸣)

他回国后中国政治局面再次发生变化,继上海四一二事变后,武汉政府也走向革命。不久蒋介石下野,田汉也随之离开南京。田汉觉得两年间除了一些幻灭外别无所得,他回上海继续搞艺术,担任了上海艺术大学校长,召集了一些艺人和艺术爱好者发起了“鱼龙会”演出。所谓“鱼龙”,是田汉认为周信芳、欧阳予倩等人在艺术上已卓有成就,堪称为“龙”,而大学的学生们还只是些未经风浪的“鱼”,因此,大家在一起演出,便被称为“艺术鱼龙会”。12月鱼龙会在今常熟路艺大学一个15平米的小剧场演出了田汉新创作的五个短剧:《生之意志》、《江村小景》、《画家与其妹妹》、《苏州夜话》和《名优之死》。《苏州夜话》是个悲喜剧,通过老画师父女的奇遇,揭示了战争和贫穷对人生的影响。还演出了周信芳、欧阳予倩改编的京剧《潘金莲》,欧阳予倩把潘金莲作为一个叛逆的女性来描写,那是第一次为潘金莲翻案,激起了不小的反响。

《苏州夜话》剧照

在上海艺术鱼龙会公演的《潘金莲》

南国社与南国艺术学院

同年秋田汉与欧阳予倩、徐悲鸿等40多人在淮海路霞飞坊徐家商议将南国电影剧社改组为南国社,设文学、绘画、音乐、戏剧、电影5部,宗旨是“团结能与时代共痛痒之有为的青年作艺术上之革命运动”。推田汉为委员长,社址设在今瑞金二路日晖里41号田汉的家中,田汉的一家老小都住在那里,楼上是住家,楼下是客堂,是大家议事的场所。但因为入社手续需要经过至少2名社员的介绍,这把一批热爱戏剧的青年关在了门外。

南国社旧址

田汉是南国社的灵魂。不久田汉觉得要做一种艺术运动,靠一些乌合的“天才”一辈子也不会成功,决定要办一所学校,于是发起设立南国艺术学院,附属南国社事业部,学院分文学科、戏剧科、西画科,由田汉与欧阳予倩、徐悲鸿三人分任主任,号称是“无产青年所建设的研究艺术的机关”。田汉回忆说,当年他在光华大学教书时,一学生匿名指责他不该引学生演戏,骂他是“野鸡大学校长”(即担任上海艺术大学校长)竟大胆执鞭于光华大学那种“最高学府”。田汉自嘲说,如果没有当过这所谓的“野鸡大学校长”就不能在后来在实际上领带着南国的戏剧运动,顶多也不过在讲台上介绍易卜生等而已。1928年1月间南国艺术学院在《申报》上连登三天广告,末两句是:“凡欲参加吾等在野的艺术运动者集到兰旗下来”。兰是因为学院内到处兰草飘香自成风味,象征“南国”之名。艺术学院设在今永嘉路371-381号内,办事人员大多是艺大的同学,招徕成绩还不错,第一期有学员60来人。

南国艺术学院旧址

1928年4月田汉率50余人的旅行团到杭州演出,他们住在西湖畔的李公祠。无床无灯,一天夜晚,在住所排戏,忽然有人高喊:“鬼!鬼!”,吓坏了女演员们,但大家团结一心,苦中作乐,作了成功的演出。其中一场戏是田汉所写的反封建压迫的戏《湖上的悲剧》。描写女主人公白薇因为逼婚投湖自杀,被救后不愿露面藏在屋里。男主人公诗人杨梦梅后虽结婚,但终日思念白薇,时常悼念。最后白薇发现杨梦梅已经结婚,再度自杀了,诗人亦吐血而死。

演出后回到上海,女演员王素因病住院,田汉经常去医院看望。王素住在第五病室,她的姐姐也住在医院里,姐妹俩给田汉讲述发生在医院的故事,促使田汉撰写了话剧《第五病室》。剧情描述姐妹俩同住一家医院,医院有色情狂医生,妒忌的看护妇,复杂的病人,最终姐姐也继欲爱而不得的恋人伤重而逝后一病不起。作品通过对医院中黑暗状况的揭露,指出了不合理的制度必然崩溃的命运。

南国社的公演

田汉又认为,但办学校而无杂志为喉舌,“吾党精神无由表见(现),吾人创作欲无由得到制戟”,于是1928年2月,以南国艺术学院名义重新出版《南国》杂志,系不定期刊,因为接续几年前的《南国》半月刊,首期就从第5期开始。主要撰稿人有田汉、赵铭彝、左明等,它相继发表了一批宣传进步戏剧理论的文章,登载了不少戏剧新人的剧论和剧本,报道了南国艺术学院及南社社员的动态。但因经费困难,仅出六期就又停刊。

《南国》不定期刊(1928年)

1928年 2月,田汉应周恩来之邀,到武汉参加国共合作的军委会政治部第三厅,任第六处处长,负责艺术宣传工作,同洪深等组建了10个抗敌演剧队、 4个抗敌宣传队和一个孩子剧团。1938年 11月,撤离武汉到长沙,团结湖南广大戏曲艺人进行抗日救国之演出,并亲自写作了《新雁门关》、《江汉渔歌》、《岳飞》等戏曲剧本。1940年应三厅召赴重庆,期间与欧阳予倩、杜宣、许之乔等创办《戏剧春秋》,后到桂林从事抗战戏剧活动,写作了话剧《秋声赋》、《黄金时代》等,1944年春,田汉与欧阳予倩等在桂林主持了西南第一届戏剧展览会,对坚持进步戏剧运动起了很大推动作用。

南国社最高机构为执行委员会,下分总务、文学、绘画、音乐、戏剧、影剧、出版7部,每部再分若干股,办有《南国周报》汇报社务。改组后1个来月有社员60多人。南国社的成员中,有不少人成为中国戏剧、电影、音乐、美术等方面的骨干人才,如唐槐秋、陈凝秋(塞克)、陈白尘、赵铭彝、金焰、郑君里、张曙、吴作人等。

南国社决定先从戏剧与影片着手。同年12月,田汉联络戏剧界名人周信芳、欧阳予倩及南国社同仁们在上海举行第一次公演,因为剧场难借,通过上海伶界联合会负责人周信芳的周旋,免费借到了九亩地梨园公所楼上一座破旧的场子,田汉与弟弟寿康连夜搭起戏台,布置了灯光。那次演出了他们创作的剧作《古潭里的声音》、《苏州夜话》、《生之意志》、《湖上的悲剧》、《名优之死》等,主要演员有万籁天、唐叔明、左明、尼南、杨闻莺、吴似鸿、姚素贞等。

南国社话剧以对现实的不满和反抗为主调,而又不乏带有忧郁色彩的抒情特点。如《古潭里的声音》,它也是田汉的创作,动机源于日本松尾芭蕉的俳剧“古潭蛙跃入,止水起清音”。描写一位住在古潭边高楼的诗人从红尘诱惑中救出一位舞女,不料舞女受到象征着寂灭的古潭的诱惑,从楼上跃入古潭,诗人为舞女之美而不能自拔,不惜跳入古潭。这出戏反映了田汉当时生的苦闷和艺术上的迷茫。南国戏剧注意学习传统戏曲的表现手法,又有一些变革,采用简单的舞台布置,不用硬景或绘景,而代之以布条制作的布景,突出灯光的作用。

出于对孙中山这位伟大的革命先驱、中国革命民主家的崇敬,田汉撰写了多幕剧《孙中山》,剧中阐述了孙先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策,但1929年1月田汉率团去南京演出最后一幕《孙中山之死》时,忽然接到国民党中宣部送来请柬,邀他们到羊皮巷戴季陶的住宅去参加欢迎茶话会。茶话会上戴季陶谈到新剧对辛亥革命的作用,说田汉创建南国社,开展新剧运动,艺术感人,他很愿意和南国社及田汉做朋友。接着话锋一转说这次来京演出的《孙中山之死》似乎要慎重考虑,孙总理是世界上的伟大人物,要尊重他,他是我们的国父切不可轻率。准备扮演孙中山的洪深支持田汉,例举美国舞台演出华盛顿、林肯戏的实列驳斥戴季陶。戴季陶无言以对,但坚持顽固立场,拒不批准上演,这件事使田汉对国民党的反动统治有了深刻的认识。

当时,教育家陶行知先生在南京北郊北团乡晓庄办了一所农民学校晓庄师范,他得知南国社来宁演出的消息和盛况后,1月20日亲自写给田汉一封诙谐幽默的邀请信:“……自从诸位先生来到首都,城里民众唤不醒,乡下民众睡不着。唤不醒,连夜看戏,早上爬不起来也;睡不着,路远,无钱也。行知仅代表晓庄农友、教师、学生向诸位先生致以最高敬礼,并欢迎诸位先生下乡现身说法,以慰渴望。”

田汉看信后和剧社同仁本着“真正的戏剧是属于民众”的信念,立刻来到晓庄演出,受到师范院校学生、农友的热烈欢迎。陶行知诙谐地的欢迎说:“今天我是以‘田汉’的身份欢迎田汉。晓庄是农民的学校,农民是晓庄师生的好朋友,我们的教育是为种田汉而办的教育……所以我是以‘种田汉’代表的资格在这儿欢迎田汉。”

他的话使田汉和南国社的演员们感到亲切、兴奋,也使他们深受感动,更加体会到为民众演出的意义。

1929年南国社在南京

南国社也受到了一些批评,曾有人在《民国日报》撰文,“田先生的戏在感情方面说确乎很热烈,但在情节、性格、思想各方面细细研究起来,我觉得他的戏离现实的人生不很近,仿佛是超而又超的东西。在现代的中国是否需要这样的戏剧?”,但它仍然成为20世纪20年代末我国南方最活跃的话剧团体,把年轻的中国话剧大大地向前推进了一步。

《人面桃花》剧照,左一邵之归、左二欧阳予倩,坐三左明、左四洪深

南国社的第二期公演于1929年7至8月在南京和上海举行。第二期公演的演出剧目有《古潭里的声音》、《南归》、《第五号病室》、《火之跳舞》和翻译剧王尔德的《莎乐美》、《强盗》等。后来还到无锡演出,《火的跳舞》描写工人一家三口居住茅屋,夫妻二人与索要房租者相斗导致茅房起火并殃及工厂,这一切被阳台上的资本家的少爷夫妻看到,后来工人被捕,全剧以工人愤而扭断铁链结束,全剧兴味中心在扮演工人和资本家的少爷及扮演工人之妻和少奶奶的是同一位演员,因为他们处境不同的遭遇而对于人生有不同的视点。《一致》是田汉在无锡即兴编写的短剧。剧中揭露在大都会有钱甚至可以得到娼妇们的青睐,而无钱的穷小子只能过着牛马生活,根本谈不起恋爱。当有权有钱的马蒙王夺去了穷人的一切,最终逼迫穷人们不得不起来反抗了。

戏剧界偶聚南京韬园,左起左明、洪深、田汉、万籁天、赵光涛、熊佛西、施寄寒、陈明中

这两个剧本可以看出田汉开始“丢弃了他的感伤主义”,注视到工人、农夫等下层民众的境遇,表明了对于新的世界和新的力量的追求。在无锡演出《一致》时,当领导者在台口吼着“一切被压迫的人们集合起来,······一致建设新的光明,新的光明是从地底下来的”时候,因为这喊声象征旧统治的崩溃、新世界的诞生,喊出了革命群众反抗暴戾统治的心声,尽管当时无锡的县长和公安局长也在场,台下依然爆发出雷鸣般的掌声。《一致》处处受到观众热烈欢迎,该剧的演出成为南国社向左转向的标志。在上海公演后,金凤在《民国日报》的评论说:“南国在第一期运动中诚如田汉先生所言‘还不免有些在艺术的殿堂中徘徊瞻顾’。南国在过去确是违反了表演技术的原则,他所给与我们的,只是失望的悲哀,苦闷的愁怅,和那些零星断片的感谓而已。《苏州夜话》,《湖上的悲剧》,只不过是怯弱的诅咒,幻灭的感伤,于实演技术的原则有背,这也许是南国过去的缺点之一。近演《一致》新剧,情绪的紧张,精神的维系,‘表演技术’的贯彻,使台前的观众,隐隐看见了背后的时代!刺戟,跳跃,狂喊,追求,啊,这是伟大的成功。”

梁实秋也观看了8月3日南国在上海宁波同乡会第二次公演时的演出,这天表演的是田汉的《湖上的悲剧》、前田河广一郎的《强盗》和《莎乐美》,看戏的大多是大学生,梁实秋认为这几出戏都很好看,但都不是社会剧,因此他后来在《南国周刊》上发表观感委婉地提出“田先生的伤感主义的戏和唯美派的肉欲主义的戏,我希望他们不要演了罢。以南国社全体社员的精神力量而专排这一类的戏,我看是可惜的”。

《南国月刊》

《南国月刊》(第5、6期合刊)封面

《沙乐美》剧照

大革命失败以来的形势及1929年秋后,中国共产党提出无产阶级戏剧的口号,对田汉有所触动。在党领导的艺术剧社的推动和影响下,南国社的政治态度也日益激进起来。10月20日在四马路大西洋西菜馆二楼,召开了南国社第5次季会,到会的有40多人,相当全体社员三分之一。会上,田汉作了演说,他介绍说目前音乐部因为张恩龚入狱和冼星海赴法没有活动,除了戏剧部外,比较有成绩的是杂志部和在南京的绘画部成员,绘画部在吴作人的带领下正在筹备画展。他希望在上海的同志也努力奋斗,“制作些有思想内容和活泼的生命的作品,使在沉死的美术界能扬起一个波动”。在电影方面,他也希望洪深同他们共同工作起来,不单要把已经拍好的发表,还想另拍一个新的电影表示南国最近的态度。田汉说,过去南国社是有些不过问政治的幽灵般的“流浪者”,感谢几年来的戏剧运动使他们接触了许多严肃的事实,知道艺术运动也和社会运动一样不是“顽”的,也是拼死活的,而从前南国社对于大众的态度至少是偏于知识阶级的,小资产阶级的,第一期公演最带这种色彩,第二期公演以《狱中记》、《孙中山》未能实现为恨。在上海宁波同乡会最后一晚的演出算比较纯粹地表现南国的生长性,但“哀歌之后余音犹在”。现正在筹备第三次公演,他认为不用十分留恋地去寻过去的痕迹,而要赶快筑起新的宫殿,计划要把南国的旗帜比较鲜明地显示给社会,要“完全把感伤的怀疑的乃至彷徨的流浪者的态度取消,自觉我们对于时代的使命”。接着在1929年10月22日《南国周刊》第5-8期中,刊载了一些文章,表明了南国社未来的发展方向。如郑千里在《民众剧、南国、及其他》里,对南国戏剧的发展作了简要说明,表明南国社建立的目的是以为“新的戏剧得为新时代的民众制造新的言语与新的方式”以表现民众的活力,其责任是“要以新的力量去苏醒这种民众,使他们得着新的生命”,但在当时社会制度下这一目的无奈的难以实现。

《南国月刊》和同年7月出版的《南国周刊》、《南国》不定期刊等,除介绍南国社动态外,主要内容有剧本、剧论、剧评、小说、散文等,刊载了田汉的《歌德与现代中国——评广州禁演浮士德》、洪深的《世界戏剧史论》、黄大琳的《东京短简》、陈涛翻译的《列宁致高尔基书》等,田汉也将自己历年来写作的剧作《古潭的声音》、《第五病室》、《一致》、《垃圾桶》,以及被誉为“革命现实主义的作品”的《名优之死》等一一发表。几乎在每期刊物后面,他都要写一篇编者后记,描述他自己和作者们的近况,对已载主要作品加以评论,介绍即将排出的作品。

黄大琳是易漱瑜的好友,她的父亲曾在湘省议会做事,后来跟随宋教仁从事民主革命。宋教仁在上海火车站遇害时,黄大琳的父亲就在宋教仁的身旁,晚年境至苍凉。易漱瑜1925年病逝。临终前,易漱瑜将自己的同窗好友黄大琳介绍给田汉,希望他们能结婚。1927年1月,田汉与黄大琳举行了婚礼,田汉在给日本友人、著名作家村松梢风的信中说:“妻子去世后又有了恋人,可是无论如何没有以前的滋味。我深切地感到人生的春天只有一次。”

1927年田汉与黄大琳在日本

不料结婚不久两人感情就出现了隔阂,田汉和一位远在新加坡的女教师林维中有了联系,1928年夏天,林维中利用暑假回上海与田汉见面,当她听说田汉办南国艺术学院没钱,立即把自己积攒下的500元钱给了他。后来黄大琳认定林维中实是田汉理想中的最佳伴侣,于是心平气和地向田汉提出分手。田汉与林维中订婚后林出国去完成她的学业,黄大琳也想做个有为的女儿,于是写了《醉眼》等小说,并希望田汉帮助她赴日本留学,去研究日本的新兴文学。田汉评价说从她的小说可以看出从来保守的作者现在“很取得急进的意识了”,并希望“我们与其柴米油盐的‘man and wife’,何如做紧握着手去斗争的‘comrade’? ” 后来黄大琳担任了《南国周刊》驻日特派员。

田汉与黄大琳

林维中

安娥

1930年出版的《南国月刊》刊登的《我们的批判》中的一页

田汉对于他的剧本《一致》是很满意的, 他回顾了南国运动后,介绍道:由于“社员事实上已无法避免政治活动,以所持主义不同,是非善恶各持一说,易引误会而启分裂,所以我们决意停止一切活动,先把过去的得失清算一过,考察现在世界文化发展的潮流,中国革命运动的阶段,研究在这样的潮流,这一这一个阶段上我们中国青年应做何种艺术运动然后才不背民众的要求,才有贡献于新时代之实现”。表示,此后的南国经仔细的清算与不断的自己批判,将以一定的意识目的从事艺术之创作与传播,以冀获一定的必然的效果。这是田汉从民主主义者转向共产主义者的转折点。在他的带动下,《南国月刊》成为左联的期刊,在国民党当局对左翼文化严酷的围剿中勇敢地刊登了一些充满政治色彩的文章。

田汉自己则撰写了根据法国作家梅里美小说改编的六幕话剧《卡门》,以“借外国故事来抒发革命感情,影响中国现实”。1930年6月11日,南国社在上海中央大戏院演出《卡门》,戏才演了三场,第四天就遭到国民党当局的禁演,理由是“鼓吹阶级斗争,宣传赤化”。《南国》杂志随即也被迫终刊。8月潘汉年、田汉、夏衍等人将南国社与艺术剧社等7个剧团联合成立中国左翼剧团联盟,8月26日,左翼作家联盟、左翼剧团联盟等十几个团体通过宣言决定于9月1日至9月7日为反对国民党摧残压迫文化周。田汉由于领导南国社赴各地演出,被当局扣上了“鼓吹阶级斗争,宣传赤化”的帽子, 9月南国社也被查封,结束了田汉的南国时代。

国民党到处搜捕田汉,田汉听到鲁迅的传话,说自己上了国民党的黑名单,被迫转入地下。最初隐居在哥哥为他找的一所房子里,1930年秋的一天,三辆警车开到弄堂口来抓他,田汉立即跑到天蟾舞台找周信芳,周用小车把他送到北四川路一家日本旅馆,后又转移到江湾一带,组织上安排安娥做他的联系人。在频繁的接触和交流中,彼此增添了仰慕之心和爱恋之情,不料林维中如约回国与田汉完婚,已有身孕的安娥忍着巨大的痛苦,离开了田汉。

1931作《义勇军进行曲》时的田汉

“七七事变”后,田汉创作了5幕话剧《卢沟桥》,并举行劳军演出。8月,田汉参加文化界救亡工作。上海沦陷后,田汉南下长沙,旋返武汉从事戏剧界抗日统一战线工作。在武汉联合公演《最后的胜利》,并发起成立了中华全国戏剧界抗敌协会。1938年初,编辑出版了《抗战戏剧》半月刊。后去长沙,又筹办了长沙《抗战日报》,并著文明确提出,“现阶段的剧运路线是戏剧游击战”,号召戏剧工作者为民族解放而斗争。

抗战期间的于伶(坐右一)、田汉(坐右二)、欧阳予倩(坐左一)、周信芳(站左六)

1938抗战胜利后,田汉回到上海,投入了反对国民党反动统治的民主运动,写作了《丽人行》、《忆江南》、《梨园春秋》等戏剧和电影。其时田汉已经与林维中离婚,1948年他与安娥同赴解放区,从此厮守在一起。

田汉与安娥

中华人民共和国成立后,田汉任文化部戏曲改进局局长、艺术事业管理局局长、中国戏曲学校首任校长,积极推动戏曲改革,还写了话剧《关汉卿》、《文成公主》,改编了戏曲《白蛇传》、《谢瑶环》等作品。安娥则帮助田汉改编了京剧《情探》、越剧《追鱼》等,还排成了电影。“文化大革命”中,田汉受到冲击,于1968年12月10日饱受折磨致死,安娥也被疑为王明苏修特务于1976年8月18日受迫害谢世。

20世纪50年代曹禺(左二)、田汉(右二)、朱琳、安娥(右一)

1981年纪念黄花岗烈士殉难70周年前夕广州市小学生举行悼念仪式

(黎霞)

2022@上海市档案局(馆) 版权所有 沪ICP备2022032888号

地址:上海市浦东新区前程路811号 邮编:201204 电话:021-38429688