在上海虹口多伦路步行文化街,有很多名人故居和革命历史遗址,201弄2号是一栋白色的独立小楼房,里面设立了中共四大史料陈列馆。

中共四大陈列馆大门

馆内常设着中共四大史料展,它分为三个部分。第一展厅的主题为“风起云涌”,从1924年1月国民党召开一大国共合作开始到1924年10月冯玉祥发动北京事变,电邀孙中山北上商谈国事,主要讲述了中共四大召开的历史背景。命名为“历史丰碑”的第二展厅,则对1925年1月11日至22日,中共四大召开的经过进行了详细介绍,并陈列了与会代表的照片、物品等相关资料。第三展厅的主题定为“唤起工农”,主要通过图片、文字资料等形式展示了中共四大产生的历史影响。展柜里陈有几十件历史文献、仿真制品及实物,1924年党中央召开“四大”的通知、李大钊使用过的手枪、瞿秋白穿过的长衣,非常珍贵。

中共四大纪念馆

但事实上这里并不是中共四大召开的会址。

发现四大会址

据有关记载,中共四大会址早已毁于1932年一二八战火,许多当事人又先后去世,使得确认中共四大会址成为一个历史难题。为了解开这个谜团,虹口区委、区政府倾注了大量人力、物力多方验证。

20世纪80年代初,上海开始全市性地名普查工作。普查中,虹口区地名志编辑组负责人应云龙发现了一条极为重要的线索:1982年第9期《解放军画报》刊登了四大会址的照片与说明。照片的主体是横浜桥北岸的数间民房,文字说明为:“图为‘四大’会址――上海闸北横浜桥6号”。然而经过实地查看和多方查证,横浜河原名俞洛浦,其北岸为士庆路,今海伦西路,与照片所说矛盾,而附近的横浜路上也不曾有6号,否定了这一说法。应云龙去信《解放军画报》了解情况,信转到市文管委工作人员夏顺奎手中,他找到了中共四大召开期间曾任中共中央宣传部秘书的郑超麟,郑超麟当年在四大召开时,除了负责会议记录外,还担任向导工作,曾多次带领出席会议的同志赶赴会场。在他撰写的《怀旧集》和《郑超麟回忆录》两本书中,都提到了中共四大:“会址是新租来的一幢三层石库门房子,地点在上海去吴淞的铁路旁边,当时是‘中国地界’,但距越界筑路的北四川路不远,通过川公路可以到北四川路。”他听说此事,拿出地图,仔细察看后,初步判定四大开会的地方是在横浜桥的南面。他回忆说,当时宣传部机关在静安寺,会议期间,他总是在静安寺乘上有轨电车到四川北路横浜桥下车,从川公路进去,走到铁路轨道口转弯,不越过铁路,沿着轨道往北走不远,有一条弄堂,那有二、三排房子,都是比较新的三层楼石库门房子,租了其中一幢作为开会的场所。

四大遗址旧照

1984年5月,在夏顺奎与虹口区地名志编辑组同志的陪同下,郑超麟到虹口进行实地辨认。在走到川公路与东宝兴路之间的一段铁路时,他停了下来,因为当年铁路轨道东边一侧的石库门房和弄堂都不见了,建起了新造的五层公房,他指着三幢五层公房中的一幢(即今东宝兴路254弄28支弄8号处的新工房)说:“这个地方可能就是当年‘四大’的会场所在地。”,他说这里的面貌改变了很多,当年开会的地方可能已毁于一二八事变。他还回忆起附近有所小学,当时中共曾借小学的教室召开过全市党员会议。其中一次是党员教育会,由瞿秋白作报告,讲的是“社会发展史”,因此有人把党的地大会址说成是河对岸,可能就是与召开党员会的地点搞混了。

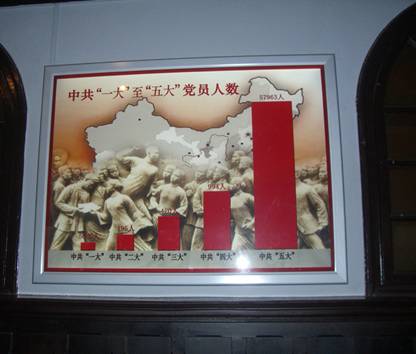

中共四大陈列馆内一大至五大中国共产党发展图表

经过的几次实地勘察,郑超麟最终认定自己的说法无误。郑超麟还来信说,党史工作者姜华宣来访问,偶然谈起此事,使他打听到1982年第9期《解放军画报》那个地址的来源原来是老党员徐梅坤说的,而姜华宣根据徐的说法写文章刊载在1981年6月8日《人民日报》上,其他人则是以讹传讹,徐梅坤未参加过四大,只参加了党员大会,误把这个地址当作四大的地址了。为了慎重起见,从1985年起,虹口区党史办开展了大量的调查考证工作,他们从一大纪念馆资料室、《文史资料选辑》查资料,走访当年曾住在此地的居民,最终于1987年确认上海虹口区东宝兴路254弄28支弄8号处的房子为四大会址,当年,那幢石库门所在地叫做白保罗路和平坊,一二八事变中毁于战火。

四大旧址模型

同年11月17日,市政府发文批准其为上海市第四批市级文物保护单位和革命纪念地。1995年中共四大召开70周年,市政府在遗址处立碑纪念。21世纪的今天,这里已成为高架路边一处幽暗的绿地。

今四大遗址立碑处

中共四大回顾

按照中共中央的规定,党的代表大会应该每年召开一次,四大应该在1924年召开的,但是,由于国共合作开展国民革命,1924年成为中共成立后最为繁忙的一年,如期召开大会十分困难,会议时间不得不一再推迟。是时,共产国际已感到以陈独秀为首的中共中央同鲍罗廷之间的冲突需要解决,同时认为陈独秀和中共中央从左的立场反对共产国际的对华策略,亦须变更。在这种情况下,1924年11月,共产国际正式决定派维经斯基再次来中国,以协调消除双方之间的误解与歧见,并指导中共四大的召开。

维经斯基

维经斯基于1924年11月底12月初到达上海后,立即参与审定大会的基本材料和提纲,并与陈独秀一起召开了为期一周的中央全会,确定了四大的中心议题,调处了中共中央与鲍罗廷的关系。中共中央指定陈独秀、彭述之、维经斯基等组织起草委员会,四大的所有提案均由起草委员会草拟。瞿秋白担任维经斯基的翻译,并将维经斯基起草的议决案和其他文件译成中文。委员们对于各种草案都要经过一番讨论,其中尤以民族革命运动的草案讨论最为详细,争论较多。首先是对于民族革命运动的性质,各委员的见解很不一致。陈独秀、彭述之等认为,民族革命运动是资产阶级民主革命。维经斯基则以为“民族革命运动的性质不能确定,须看将来的成功如何”,不过,后来到审查草案委员会的时候,他亦承认陈独秀他们的观点了。其次是关于无产阶级在国民革命中的领导地位问题,这次大会对于此点特别注意。彭述之不同意陈独秀、瞿秋白等在三大上“把无产阶级在国民革命中的力量看得太低,把资产阶级的力量看得太高”,认为“中国工人阶级比任何阶级要革命,并且是国民革命中之必然的领导者”。另外,关于青年运动,在起草委员会亦有一次争论,不过,到后来两方都互相让步了。

1925年1月11日至22日第四次全国代表大会召开,中央委托宣传部干事张伯简物色会址,他就选在闸北淞沪铁路附近、北四川路西的华界与租界毗邻之地,因为当时这儿实质上是日本人统治的地区,很少有租界巡捕,中国警察也不能在这个地区巡逻,一旦发生异常情况,就可以立即撤往租界。郑超麟回忆说,外地来的代表食宿其中;他们睡在三楼,二楼开会,布置成课堂形式,楼下客堂。楼梯口装有拉铃,一有意外,就通知楼上,以便代表们收起文件而拿出英文教科书之类。与会人员进出均走后门,开了三日或四日会议,未曾发生什么意外。

关于四大代表的名单,当事人的回忆多有出入,其中一种说法是有中央领导机构的陈独秀、蔡和森、瞿秋白、罗章龙、谭平山、项英、王荷波,广东的杨殷,湖南的李维汉,湖北的陈潭秋,山东的尹宽,北京的范鸿劼,上海的李立三,江西安源的朱锦棠,天津的李逸,直隶唐山的阮章,青年团的张太雷,旅莫支部的彭述之,旅法支部的周恩来,以及特邀代表汪寿华等20人,代表着全国994名党员,维经斯基代表共产国际也出席了会议,郑超麟回忆说,张国焘于大会开后才来上海,杨殷在上海被广东同乡殴打成伤,大概是为了广州两派工会冲突问题。最后一日,他才包了头来参加大会。当时会议旁听一次或二次的,有张崧年夫妇,沈玄庐夫妇,黄平。张伯简和郑超麟当大会记录。

陈独秀主持大会,并代表第三届中央执行委员会做了工作报告。彭述之、蔡和森、瞿秋白、周恩来等先后在会上作了有关的报告或发言。大会经过讨论,通过了《对于出席共产国际第五次大会代表报告之议决案》以及对于职工运动、青年运动、妇女运动、党的组织、宣传工作等决议案,通过了《中国共产党第二次修正章程》,发表了《中国共产党第四次全国代表大会宣言》。维经斯基作了关于世界共产主义运动状况的报告,并向大会提交了一份关于列宁主义与托洛茨基主义的报告。维经斯基还临时提议,要以大会的名义通过议决案,谴责托洛茨基在联共(布)党内的分裂活动。草案宣读后,由于很多四大代表不熟悉联共(布)的情况,好久都没有人表态。最后经过彭述之解释说明,结果全体一致通过了这个《对于托洛茨基同志态度之议决案》。

陈独秀

这次大会对党在当时要解决的一些基本问题作了阐述和回答,而最具历史意义的是明确提出了无产阶级在民主革命中的中的领导权问题。会议通过的文件指出:在中国,无产阶级的力量虽还幼稚,但因为它最受压迫,所以最有革命性,中国的民族革命运动,必须有无产阶级的有力参加,并取得领导地位,才能取得胜利。大会的另一个重要贡献是提出了工农联盟问题,指出:农民是无产阶级天然的同盟者,无产阶级及其政党若不去发动和组织农民斗争,无产阶级的领导地位是不可能取得的。

四大的会议上除了沈玄庐、戴季陶少数几个人站出来发表了一些具有挑衅性的言论外,气氛很好,彭述之在会后写给旅莫支部的信中说:“此次大会上的空气极好,现出和衷一致的精神。各地方的代表都表现出一种很忠实而又很热心承受大会教训的样子。现在可以说我党自经此次大会之后,我党已由小团体而转入真正的党的时期了。”

彭述之

郑超麟还记得几件但在枝节方面的事情,第一,张崧年以旁听人资格,曾起立发言,其中有几句涉及加人国民党问题。这个问题,在第三次大会是争论中心,此次则除了张崧年以外没有人提起了。我们认为这是久已解决的问题,并不感觉兴趣,何况提出的是张崧年,又何况张崧年在大会上本无发言权。但瞿秋白还是起来回答张崧年。瞿秋白是最适宜于回答此问题的人,因为他是最拥护这个路线的。他回答的理由本是我们所熟知的,他又举出实例来证明。有一个实例,我至今还记得,即他说:“譬如我们要刻一个图章,内有共产党或其他字样,在上海就不能拿到刻字店去刻,在广州就不成问题了。由此可见这个政策有利于我们。”第二,国际代表提出了反对托洛茨基的议决案,要大会通过。其他的议决案,都是以前起草好,油印发给代表的,惟有这个议决案是临时提出,由主席(不记得是谁)朗读一遍后,征求有无异议。会场中人自然都知道苏联党内有争论,虽然不知道争论的内容。我经常读法文《国际通讯》,其中已有连篇累牍的反托洛茨基主义的文字。因为苏联党内问题此时公开到国际上来了,各国共产党都有正式议决案送到第三国际来,表示“反托”态度,中国共产党自然也要表示态度,虽然大会代表没有几个知道这争论的意义。草案宣读以后,隔了好久没有人说话,最后彭述之站起来说了一篇话,不外是托洛茨基有这点或那点错误应当反对之类。结果全体一致通过了这个决议。

大会还在总结和国民党建立统一战线经验的基础上,确定了党同国民党关系的新政策,基本方针是:打击右派,争取中派,扩大左派。大会强调指出,共产党要在国民党内和党外,坚持彻底的民主革命纲领,保持自己的独立性。为适应革命大发展的需要,大会决定在全国范围内建立和发展党的组织,并决定将原党章中有5人以上方可组织小组的规定,改为有3人以上即可组织支部。

最后,大会选举了新的中央执行委员会,陈独秀、瞿秋白、蔡和森、张国焘、彭述之等9人当选为中央执行委员,张太雷、罗章龙等5人为候补委员。会后,中央执行委员会选举陈独秀、张国焘、彭述之、蔡和森、瞿秋白5人组成中央局,常住上海,陈独秀任中央总书记兼中央组织部主任,彭述之任中央宣传部主任,张国焘任中央工农部主任,蔡和森、瞿秋白任中央宣传部委员。

郑超麟回忆说,之所以选举他们,主要是陈独秀是中国共产党创立者,并担任了早期历届总书记,因此陈是中国不断革命的活化身,象征着从中国资产阶级革命到无产阶级革命的迅速过程。陈有革命历史,有群众,有工作经验,是不待说的。蔡和森是旅法勤工俭学生最早的马克思主义者,领导了勤工俭学生运动,因里大运动被法国政府驱逐回国,蔡也是从群众运动中产生的领袖。张国焘是五四运动北大学生领袖,从学生群众走向工人群众的先锋,中国劳动组合书记部主持人,也是从群众运动中产生的领袖。瞿秋白是五四文化运动参加者,北京名记者,聪明,博学,在学生群众中有地位。瞿成为共产党领袖,固然是由于他的历史和他的能力,但也有一部分由于他接近国际的和俄国的同志。彭述之未回国前,国内党员不认识他,他从未参加过群众运动。但因为他是国际派来的同志,代表当时的国际路线,他未经大会选举就参加中央会议,担任宣传部长。

四大结束后,房屋并没有退租,曾作为中央工农部的工作人员宿舍保留着,张国焘当时任工农部部长,还经常来这所房子看大家。住在这个机关的一位工作人员陈碧兰后来与彭述之结了婚。

四大会议召开之后,全国反帝反封建的工农运动、学生运动和妇女运动得到迅猛发展,中国共产党的队伍也发展很快。一九二四年春,国内外党员约三百余人,到第五次大会时号称十几万,已成为全国各地革命运动的领导核心。

(黎霞)