2013年5月,国务院公布了第七批全国重点文物保护单位名单,提篮桥监狱的早期建筑赫然在列。此事余波未平,近段时间一则“提篮桥监狱即将搬迁”的消息又引发社会广泛关注。一时间,“死亡之城”、“远东第一监狱”等醒目字眼频频见诸于中外媒体的报道。可是,对于大多数上海人来说,“提篮桥监狱”仅仅是个空泛的概念,殊难说清它的来龙去脉。那么,从建成至今的110年里,提篮桥监狱经历了哪些沧桑变迁?在其高墙之内、铁窗之下曾经又是何等光景呢?要回到这一系列问题,不妨让我们将时钟再次拨回到1903年,从头讲起吧。

“远东第一监狱”是怎样“炼成”的?

1903年6月10日,公共租界工部局董事会依照常规举行例会。当天会议的主要内容是审议工部局工务委员会的报告。在这份内容庞杂的报告里,虽然只是非常简略地提及“一座可容纳最高数量囚犯的新监狱将在8月1日竣工”,但这短短廿余字却引得主持会议的总董贝恩不住地颔首,嘴角露出一丝满意的微笑。

的确,对于再度当选总董的贝恩来说,应对租界内五花八门的棘手事务已是得心应手,可巡捕房拘留所人满为患的问题还是令他挠头。早在工部局成立之初,警务处便在中央、老闸等巡捕房附设拘留所,拘押违法的外侨。在租界里犯法的华人则交由中国官府处理。19世纪六七十年代,工部局曾推行苦役制度,强制华籍囚犯从事砸石块、筑路等重体力劳动,巡捕房由此开始羁押中国犯人。故而,沪上曾有竹枝词云:“铁环连锁犯人多,击石研砂计日过。聊借工夫堪赎罪,此中定律亦平和。”

随着人口激增,公共租界的犯罪率一直居高不下,导致捕房拘留所时时“爆棚”,连会审公廨的狱所里都已拥挤不堪。与之相伴的是,狱中的敲诈勒索、打架斗殴乃至凶犯骚动屡见不鲜,传染病也在狭小的监房里肆虐。

无奈之下,工部局只得于1889年初租下英国领事馆厦门路监狱的北侧监舍,暂时抵挡汹涌的“犯人潮”。然而,“寄人篱下”终不是长久之计。1901年10月,工部局董事会决定在华德路(今长阳路)上建造大型监狱。英国驻新加坡工程处在该项工程招标中拔得头筹。不到两年时间,一座拥有两幢4层监楼的新监狱就完竣了,这让整天为关押场地不足而烦心的贝恩长抒了口气。

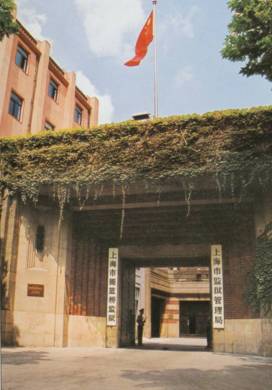

这所新监狱的全名是“公共租界工部局警务处监狱”,亦称华德路监狱。不过,上海市民更喜欢唤其作“提篮桥监狱”。因为在距离监狱不远处的海门路古时曾是下海浦的一部分,浦上原有一座木桥通向下海庙(今址为昆明路73号)。据说,当年常有善男信女提着盛放香烛的篮子,过桥前往庙内进香礼佛,此桥遂名提篮桥。后来,下海浦被填没,木桥也遭拆除,但“提篮桥”三字却被保留下来,成为那一带的片区名。提篮桥监狱即因此得名,且在坊间沿用了近百年。有趣的是,尽管历史上提篮桥监狱多次“改名换姓”,从解放前的华德路刑务所、司法行政部直辖上海监狱到解放后的上海市人民法院监狱、上海市监狱,可它的正式名称中从未出现过“提篮桥”这一地名。直至1995年6月,监狱正门挂上了“上海市提篮桥监狱”的牌子,提篮桥监狱方才算是名实相符。

实际上,工部局工务委员会向董事会报告的日期是预估的竣工时间。提篮桥监狱的第一幢监楼(AB监)于1903年5月18日就已启用。第二幢监楼(CD监)和配套的办公场所、医院及看守宿舍等则在是年的8月28日投入使用。早期的提篮桥监狱全部由青砖和石块垒成,占地面积约10亩,计有美式监房480间。监狱的拱形大门开设在华德路117号(今长阳路111号处)。

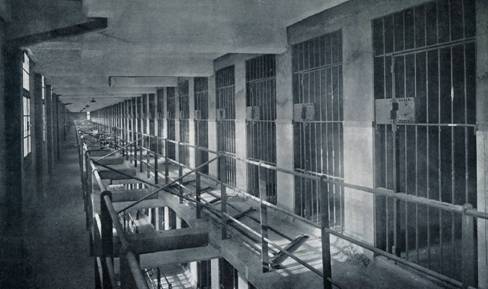

正如那句俗语所云:“罗马不是一天建成的”,提篮桥监狱在落成后的数十年里,至少经历3次以上的改扩建,才基本达到如今的规模。1929年,著名作家阿英在租界被捕,一度关押于提篮桥监狱。据他回忆,那时的提篮桥监狱有东西南北4座监楼,“每监是五层,每层背靠背建筑两排房间,每排间数约有40个,每间少则收3人,多则收4人。每间占地宽四尺,长八尺,三面墙,一面铁栏----铁栏边就是门。”“从铁栏到狱窗约有一丈五尺左右,用中国式的跑马楼的建筑形式,中间是天井,可是这天井看不到天,上面是有屋顶的,每层天井而且是用铁丝网平兜了,以免犯人跳楼寻死。”囚牢里生活虽不免“挨饥忍饿,甚至于水都不能多得一点”,但阿英还是保持着革命乐观主义精神。在他看来晚饭后的一两个钟头之间是狱中生活最写意的时候。“那时早班的西捕是全退去了,晚班的还没有来,只有印度阿三(即印籍看守)在守着。我们在这时,可以说是很放肆的,唱歌,说故事,唱戏,唱小调,做政治报告,一切都是自由的……”

1929年新落成的提篮桥监狱狱舍

提篮桥监狱的牢房(1929年)

阿英出狱以后,提篮桥监狱仍在不断“扩张”。当1935年的扩建、也就是解放前的最后一次扩建落下帷幕时,提篮桥监狱的占地面积已经扩大到60.4亩,11幢钢筋混凝土结构的监楼组成了一个庞大而复杂的关押体系,各类监室接近4000间,其中不乏橡皮监(防暴牢房)、绞刑房和“风波亭”(禁闭室)之类的特种监房。此外,监狱还附设女子监狱和童犯感化院(专门收押少年犯)。

与此同时,监狱正门也从华德路117号迁至147号。那是一座形状方正、并无出众设计可言的大门。若不是四周5米多高的围墙及门楣上刻着一行英文:“SHANGHAI MUNICIPAL GAOL”(意即“上海工部局监狱”),普通路人很难想象此门背后就是一所设施精良、壁垒森严的监狱,而且这所监狱最高在狱囚犯人数超过8000,远胜印度的孟买监狱和日本的巢鸭监狱一筹,号称“远东第一监狱”。

“革命军中马前卒”瘐毙狱中

1903年夏,当提篮桥监狱建设工程进行得如火如荼之际,震惊全国的“苏报案”也正处于法庭审理的关键时刻。由章太炎担任主笔的《苏报》因宣传维新而为清廷所不容。是年6月,清政府勾结公共租界当局逮捕了章太炎等人,并查封报馆。素以“革命军中马前卒”自命的邹容闻讯后,激于义愤,自投巡捕房。此案一经披露,轰动朝野。12月24日,章、邹二人被判处终身监禁,解送提篮桥监狱服刑。后迫于社会舆论,会审公廨改判章太炎监禁3年、邹容监禁2年,罚作苦工,期满逐出租界。他俩因而成为提篮桥监狱最早的一批犯人。

按照狱方的规定,牢犯的一日三餐不仅有荤有素,每周末甚至还有少量牛肉供应。可事实证明这只是给犯人“画饼充饥”罢了。身陷囹圄的章太炎这般描述提篮桥监狱的饭食:“所食皆麦饭带稃,日食三合,粗砺鲠会咽”。据他估算,“同系五百人,一岁死者六十人,盖三分而瘐毙其一矣。”饭食粗劣不说,章太炎和邹容每日还必须完成繁重的劳役,若稍有懈怠,便会招致看守的一顿呵斥。

好在老成的章太炎耐得住性子,每日役毕,晨夜研诵《瑜珈师地论》,兼以修身养性。可年轻气盛的邹容哪里忍得这般煎熬与折磨,久而久之积郁成疴。提篮桥监狱虽设有医院,但设备简陋、药品匮乏,根本无力医治。章太炎只好千方百计托人从监外捎来中药给邹容调理,却也难奏其效。到了1905年2月间,邹容的病势愈发加重,髀肉尽消,空存皮骨。见此情形,会审公廨勉强允准邹容保外就医。可是,就在邹容即将出狱的前一天,即4月2日,他稀里糊涂地被押往工部局医院就医。回到牢房后,他服用了医生配给的一包不知名的西药,就昏昏睡去。次日凌晨4点左右,邹容突然口吐鲜血,不治而亡,年仅20岁。

很显然,邹容之死十分蹊跷,当时许多人都怀疑邹容是被毒死的。革命党人吴越在给章太炎的信里更是一语中的:“吾子邹容之死,有深疑焉。疑西人必为满清政府所使,使毒杀人,以去后患。”远在日本东京的中国留学生会馆亦为此事曾遣人来沪调查,但提篮桥监狱的森森壁垒岂容常人随意入内检视,这桩疑案最终也就不了了之。

令人发指的是,邹容去世后,狱方竟把他的遗体弃置高墙之外,多亏由《中外日报》馆收殓,暂时停放在四川路义庆里。其后,一个名叫刘季平的上海人在邹容逝世周年之日将他的灵柩运往华泾入土安葬。

日本战犯在华“第一审”

抗战胜利以后,严惩日本侵略者成为当务之急。当时,美军将一些重要的日本战犯关押在提篮桥监狱的“西人监”里。那是一幢6层高的监楼,原是专押外国籍男犯的地方,所以时人称之为“西人监”。1946年年初,美军中国战区参谋长兼驻华美军总司令魏德迈奉命在上海组建军事法庭,专门审理日军在中国大陆和台湾地区杀害美国空军被俘人员的有关案件。美军军事法庭就设在“西人监”的2楼。

是年1月24日上午 10时整,法庭在“西人监”第一次开庭审判日本战犯。那天,出庭受审的总共18人,为首者是侵华日军第三十四军参谋长镝木正隆。此刻的镝木面无表情,内心却充满忐忑与恐惧。1944年11月21日,一架美军战机在汉口上空被日军击落,俘获3名美国飞行员的正是镝木正隆的部队。在镝木的授意下,日兵对美军俘虏施行毒刑。此3人最后丧命于绞索之下。在战争结束前夕,镝木奉调回国。日本宣布无条件投降后,他被从东京引渡到中国,关押于提篮桥监狱。因此,法庭上的镝木如坐针毡,他自知罪孽滔天,在劫难逃。

提篮桥监狱“西人监”(1935年)

美军军事法庭审判日本战犯

对镝木正隆等的人庭审后又进行了多次,美国空军飞虎队司令陈纳德将军也曾到庭旁听。1946年2月28日,美军军事法庭对18名日本战犯作出宣判:判处镝木正隆等5人死刑,其余13名战犯,除一人被无罪释放外,余者分别被处以无期徒刑或1年半至20年不等的有期徒刑。

一个多月后的 4月22日上午8时,被绳索反绑着双手的镝木正隆和其他4名死刑战犯,在美国宪兵押解下,缓缓走向位于“西人监”3楼的绞刑房。当来到绞刑房外的一间囚室时,镝木他们停住了脚步。美军上尉汉姆用日语向他们宣布了执行绞刑的决定。出于人道,法庭专门请来了神父和僧侣,在临刑前为这5人举行了简单的宗教仪式。

一刻钟过后,行刑的时间到了。官至少将的镝木正隆因军衔最高,首先被押进绞刑房。负责行刑的美军中尉巴萨克把镝木推到了绞刑架下,先将他的手脚牢牢捆住,用一只黑布口袋蒙住镝木的头部,然后把绞架上的绳索套进其颈部,稍稍用力勒紧。随着监刑的美军检察官韦斯德上校一声令下,巴萨克推动手闸,绞架下的那块活动地板瞬间朝两侧分开,镝木双脚悬空,挣扎了几下便结束了他罪恶的一生。

日本战犯在提篮桥监狱被施以绞刑

“西人监”的绞刑室

从1946年1月至9月,共有47名日本战犯在提篮桥监狱受到美军军事法庭的审判。除去被施行绞刑和枪决的外,更有畏罪自杀者,日本陆军大将安藤利吉就是其中之一。安藤在战时曾任台湾军司令官,也是日本占领时期末任台湾总督。1946年4月19日深夜11时45分,当巡逻的看守路过安藤的监房门口时,忽然听闻室内发出一阵阵轻微的呻吟,这时才发现安藤利吉已倒卧在地上,神志不清。看守立即跑到办公室,致电监狱医院派人前来急救。然而,等他返回原处,安藤已告殒命。嗣后经搜查发现,安藤用于自杀的烈性毒药是他藏于衣服的夹缝中带入监狱的。至于自戕的原因,安藤在写给陆军士官学校时期的同窗好友冈村宁次的遗书里说得明明白白:“余自知死期已至,故而自尽。”这正应了中国的一句古训:“多行不义必自毙。”

历史资料表明,国民党政府先后在上海、北平(今北京)、沈阳等10座城市设立专门审判日本战犯的军事法庭。此中,上海的第一绥靖区军事法庭和北平的第十一战区军事法庭首先开审,时间均在1946年4月。而设于提篮桥监狱的美军军事法庭比之提前了3个月。据此断定,提篮桥监狱乃是中国境内最早审判日本战犯的地方。1997年8月,提篮桥监狱内关押、审判和处决日本战犯的场所被列为“上海市抗日纪念地点”,并立碑铭记这段中国人民雪耻的历史。

“受难的兄弟自由了”

1949年7月的一天,素日冷冷清清的提篮桥监狱门口却是一番锣鼓喧天、鞭炮齐鸣的热闹景象。住在周边的市民不知发生何事,纷纷赶去围观。过了不多时,只见监狱大门徐徐打开,数十名衣着整洁的“犯人”在上海各界代表的簇拥下,昂首阔步,喜气洋洋地走出提篮桥监狱。眼尖的人一看到这群“犯人”,马上惊呼:“啊?!伊拉(他们)几个月前不是已经从提篮桥放出来了吗?哪能(怎么)今朝又到此地来?”

事实确实如此。这件事的源起还要追溯到上海解放前夕。1949年初,国民党的反动统治已是摇摇欲坠。在垂死挣扎的同时,国民党反动派预谋杀戮囚禁在提篮桥监狱里的50名共产党人和爱国民主人士。为了营救这些革命志士,中共上海局和上海市委的领导刘长胜、张承宗、张祺等会同中共上海市警察局委员会(简称“警委”)的有关人员设想过多种营救方案,但考虑到提篮桥监狱地处闹市,施救的胜算渺茫而不得不放弃。

幸亏,中共社会部在上海负责情报、策反工作的吴克坚、林亨元等成功策反了代理典狱长王慕曾。所以,当上海警备司令部司令陈大庆下令将提篮桥监狱的政治犯转移到舟山群岛时,王慕曾以种种借口拖延着不办。5月23日,人民解放军向上海市区发动总攻。为了防止敌人蓄意加害,提篮桥监狱的地下党组织根据“警委”的布置,开展武装护监斗争,确保了所有在押革命同志的人身安全。

上海解放伊始,时任上海市委书记的张承宗就嘱咐上海总工会筹备委员会副主任张祺尽快将囚禁在提篮桥监狱里的同志接出来,还交给张祺300块银元,作为出狱同志的生活费。

5月28日一大早,张祺拎着一袋沉甸甸的银元,前往市军管会找政务委员会负责人曹漫之接洽。一打听才知道曹漫之的办公室在天潼路。于是,他又提着大布袋子打算赶到天潼路。不料,张祺正要步出军管会大门时,却被解放军哨兵拦了下来。原来,张祺身穿长衫,实足一副有钱人的打扮,而且哨兵打开布袋一瞧,满是白花花的银元,让人目眩。这更令小战士觉得眼前此人甚是可疑。幸而,一位熟识张祺、穿着军装的地下党员帮他解了围。后在曹漫之的介绍下,张祺与接管提篮桥监狱的军代表毛荣光等人接上头,并将那一袋银元转交给狱中的同志。经过商量,确定立即释放王中一等45名中共党员;另有5人系农工民主党成员,需取得该党的市级组织证明以后再行释放。

次日下午2点多,张祺以中华全国总工会代表的身份,乘着一辆大客车前往提篮桥监狱迎接出狱的战友。等他赶赶到监狱时,王中一他们早已在监狱员警饭厅等候。3点半,在举行完简短的“慰问与欢送政治犯恢复自由大会”之后,45人一路高唱《跟着共产党走》,举着用被单和席子制作的、书写着“毛主席万岁”、“感谢人民解放军”等语的横幅和标语,兴高采烈地列队步出监狱大门。见到亲人重获自由,早已等候在长阳路上的亲属和工友们纷纷涌上前去,争相拥抱、握手,脸上挂满喜悦的泪水。“欢迎受难同志出狱!”,不知是谁首先喊响了口号,在场人群的激情一下子被点燃,一阵阵的呼号响彻长阳路。

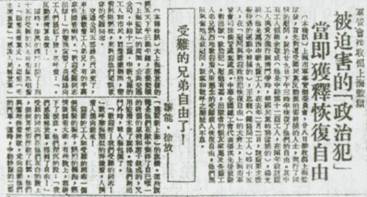

31日,创刊才4天的中共上海市委机关报《解放日报》就在显著位置刊发了《军管会接收伪上海监狱,被迫害的“政治犯”当即获释恢复自由》的新闻报道,还配发短评《受难的兄弟自由了》,详细记述了3日前提篮桥监狱那感人的一幕。

被监禁在提篮桥监狱的革命同志光荣出狱

1949年5月31日,《解放日报》对提篮桥监狱被关押革命同志获释一事的报道

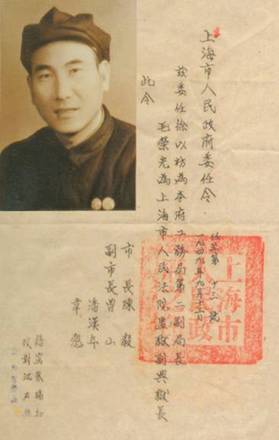

1949年9月13日,毛荣光任市人民法院监狱(今提篮桥监狱)副典狱长委任令

不过,出乎张祺意料的是,陈毅同志对这次迎接被捕同志出狱工作很不满意。在听取汇报后,他思忖了片刻,对张祺言道:“这些同志都是被国民党反动派抓进监牢的,现在我们把他们解放出来,不能这样无声无息、默默无闻,而要敲锣打鼓、放鞭炮,对这件事要好好做文章,搞得有声有色、热热闹闹”。张祺这才明白自己低估了此事蕴含的重大政治意义。

于是,根据陈毅市长的指示,张祺又把出狱的大部分同志找回来,重新在提篮桥监狱集合,同时组织申城各界代表前去迎接,并在监狱大门口敲锣打鼓,燃放鞭炮,如同欢迎英雄凯旋一般。苏联电影代表团当时正巧访问上海,他们用摄像机记录下了这一生动的场面。这些珍贵的历史场景日后被编入了中苏合拍的大型纪录片《解放了的新中国》。该片的原始拍摄资料至今仍完好地保存在俄罗斯。

弹指一挥间,20世纪初叶诞生的提篮桥监狱已走过了一个多世纪的漫漫长路。提篮桥监狱这百余年来的风雨沧桑其实很难用文字尽数,更多的历史瞬间有待后人去追寻、去揣摩,正所谓“横看成岭侧成峰”。

如今,提篮桥监狱面临搬迁,无论耗时几多,它要为城市改造与发展让路应该是不争的事实。但提篮桥监狱无疑是我们这座城市一笔宝贵的历史财富,不管今后去向如何,它都值得妥善保护和充分利用。因为它的一砖一瓦都刻印着上海的城市记忆。

提篮桥监狱大门

(张姚俊)