一林

老大房门口人群熙攘

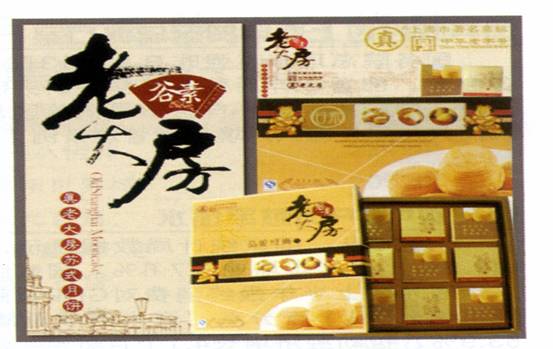

老大房月饼

每每路过上海南京路,都会见到老大房的门口排着长长的队伍,到了逢年过节,队伍更是壮观。而老大房的各种糕点,不仅上了年纪的老人喜欢选择它,年轻人也是一样的喜欢。

在中秋佳节里,若是捧着一只刚出炉的鲜肉月饼走在人群熙攘的南京路上,心里别提多么美滋滋了。老大房虽然店家铺面不大,人气还是一级旺。

“人怕出名猪怕壮”。以前,上海商市有一种现象叫“齐同行”,即最早开办的商店挂出的招牌叫什么名称,获得成功后,很快就会有人跟上来,开设第二家、第三家同名、经营同类商品的商店,形成一个行业。当时,人们不仅不会去区别谁真谁假,谁冒谁牌,反而把它看作是专卖某类商品或具有某一帮派特色的标志。譬如说鲜肉铺的招牌都叫“陆稿荐”,什么“姑苏陆稿荐”、“张记陆稿荐”、“李记陆稿荐”……人人都知道陆稿荐是卖肉的。大人叫唤孩子,孩子没听见,大人就会骂:“叫你没听见,耳朵挂到陆稿荐去啦?”听到叮当、叮当打铁声,用不着去看,就知道铁铺的招牌叫“张小泉”。上海最早出名的本帮菜馆叫老正兴(今仍在经营,现址福州路),后来开设的都叫老正兴,一看这个招牌就知道是本帮菜馆。

最典型的要数“老大房(茶食糖果店)”。苏式糕点以老大房开业最早。几乎稍有名气的街市都有“老大房”。据1953年的调查统计,当时尚在经营有名有姓正儿八经挂着“老大房”招牌的商店有48家,这中间除了一二家有相互关系,绝大部分都是独立存在,毫无关联,但都得到当地消费者的认同。这到底是怎么回事呢?

从“陈大房”到“老大房”

清光绪年间,上海县城内开出了一爿“陈大房”糕饼店,店主姓陈,他自己不善于制作糕点,请了几位糕点师操弄,其中一位名叫陈奎甫的师傅,善制糕团,质量高,口味好,特别吸引人,使“陈大房”生意兴隆,做出了名气。但店主不善用人,对陈奎甫并不看重。旁人见了不服,鼓励陈奎甫跳槽,自立门户。

光绪二十五年(1899年),陈奎甫在天主堂街(今四川南路)租了一间店面,开设了一家糕饼店,取名“老大房”,自产自销糕饼。陈奎甫做生意讲诚信,遵守商业道德,他自己开店就不生产为“陈大房”制作过的产品,而是动脑筋研制新品。他从周武王伐纣,闻(仲)太师带兵,发明“烧饼”作干粮,后人称之为“太师饼”的故事中受到启发,自己设计、配料,创制了一种适合现代人口味的“烤饼”,定名为“太师饼”,上柜应客,“一炮打响”。

“老大房”分店越开越多

太师饼使“老大房”名利双收,生意之好超出了陈奎甫的想像。这大大激发了陈继续创新的信心。他开动脑筋创制出更多的独家产品。生意兴,获利多,三年后,他就在南京路福建路口(即老大房的现址)开设了第一家分店,推出了异味熏鱼、熏蛋等脍炙人口(迄今仍然畅销)的特色、招牌产品,使“老大房”的名气更响。之后,他又在静安寺开设了第二家分店,称为“西区老大房”,后在霞飞路(今淮海中路)开设了“西南老大房”,在南市董家渡开了协记老大房。由于他的产品都是质量优异、特色鲜明的新产品,所以店开一爿,兴一爿,消费者只要一听是“老大房”,都会趋之若鹜。

“老大房”招牌满天飞

俗话说树大招风,老大房的快速发展,使陈奎甫“腰缠万贯”,无疑也让一批人为之眼红。他们看陈奎甫是个实心眼,脑筋专用在开发新产品、让消费者高兴满意上,心无旁顾。于是纷纷仿效,抢占市口,开设“老大房”。一时间老大房招牌满天飞,等陈奎甫发现,为时已晚。陈奎甫虽然握有许多真凭实据,但却无法改变现实。这时外面挂着各式各样大大小小的老大房招牌已有60多家,其中大部分是登过记具有营业执照的合法商店,同样受到消费者的信任。为什么?原来这些后开的店都是同牌不同“记”,产品由自己生产,有自己的商标、记号,对消费者负责,出门认货,细心维护自己的招牌。这与现在那些以骗顾客钞票为目的,制作假冒伪劣产品的行为有本质的区别。

老大房食品店多了,陈奎甫的老大房几乎要被淹没,于是真假老大房打起了官司,老大房利润丰厚,谁也不肯放弃,个个都说自己的老大房开业最早、牌子最老,一时间,老大房成了“老大难”,万般无奈之下,商务局只得查阅水电公司的档案,结果证实陈奎甫的老大房开业最早,遂定为正宗。于是1937年,陈奎甫以“真”字作为商标,向政府部门重新登记注册。如今的真老大房是上海商业系统名特优商店。企业集零售与自销为一体,销售烟酒、南北货、糕点、炒货、糖果、腌腊制品等。自产自销熏鱼、熏货、中秋月饼、鲜肉月饼及苏式糕点。

一家店首创成功,招来一批模仿者,结果是一店繁荣带动全业繁荣。客观地看,这种情况正适应了当时市场和消费的需要。