一、西式报纸纷纷问世

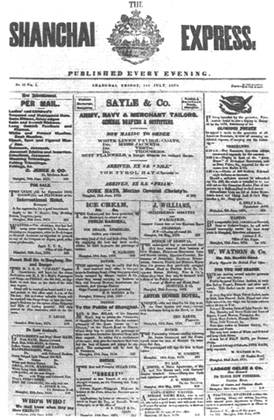

《北华捷报》

1850年之际,在上海县城之北黄浦江西岸这一块专供英商集中居住的土地中,一个个洋行在这里租地造房,经营着各种贸易。这一年8月3日,一种舶来品悄然问世,在居住在上海租界内的外国侨民中广为传阅,这就是上海滩上第一份报纸,英文《北华捷报》。报纸上刊登着外商洋行的各种营业广告,进出上海港口的远洋船只的船期消息和当时在沪的100多个英商的各种信息,同时传播着来自英国本土的一些重要新闻,偶尔也登载一两篇报纸编辑所写的评论。这种近代西方新式报纸的出现,不仅为外商的商务活动提供了方便,也丰富了外商的文化生活。

继《北华捷报》之后,在上海又先后出现了《每日航运新闻》、《上海每日时报》、《上海时报》等几种报纸,其中有一份报纸与众不同,它是中文报刊《六合丛谈》。说起来令人奇怪,这张中文报纸竟是伦敦布道会传教士伟烈亚力等人所创办。伟烈亚力来到上海已十多年,对中国的文化十分熟悉,参与麦家圈墨海书馆的印书工作也有多年,他们见到各种英文报纸纷纷诞生,也按捺不住一试身手的心情干了起来。新问世的《六合丛谈》同西文报纸截然不同,封面好似中国传统的线装书,主要刊登一些科学常识和宗教教义。《六合丛谈》发行没多久,一份新的中文报纸《上海新报》又在1861年底创刊,这份新出的中文报纸由英商字林洋行所办,按其英文名称直译应为《中文船期广告纸》。新创刊的《上海新报》大量刊登各种商业广告和船期消息,开设了各通商口岸货物行情专栏,并报告洋银、铜钱兑换的比价。粗看起来,无疑是一张商业性质报纸。《上海新报》的发行量不多,售价很贵,每份铜钱30文,一般多由洋行商号包订,市场上很少有零售,主要在那些同外商进行贸易的中国商号间传播。尽管如此,不少华商,包括一些洋行都愿意出高价包销,因为他们深感这份报纸刊登的许多商业信息,对开展商务活动很有帮助。

1866年后,《上海新报》聘请热衷于西学东渐的西方传教士傅兰雅、林乐知等人担任主笔,报纸篇幅从原来的宽11英寸、高18英寸改为宽24英寸、高8英寸,对折为两面印刷的模式,接近于后来的四开报纸,其内容也有了更新,除了船期、银洋物价信息外,还刊登了不少中外新闻,第四版常常刊载“机器图说”。所谓“机器图说”,实际上是为西方机器制造商所做的商品广告。这些西洋器械,如火轮车、种麦轮器、缝纫机、脚踏车、保险箱等,在当时中国社会都是闻所未闻的事物,使人大开眼界,引起读者浓厚的兴趣,成为《上海新报》的一大特色。

1868年9月5日,由美国传教士林乐知创办的《教会新报》也在市面上问世。《教会新报》以周刊发行,每周一期,每期4张8页,约六七千字。林乐知创办此报,旨在联络教会和影响发展信徒,因此报纸内容多注重教务,宗教色彩浓厚,读者对象主要是传教士和信教华人,通常是每期报分为两大部分,前半部分尽论教中有关来往辩驳问答诸事,后半部分论教外有益广其见识等事,或有与教会牵连者,因此内容局限,一开始销量仅百余份。后来林乐知为扩大销量,采取降低售价,免费发行,有奖征文等措施,更重要的是,增加了世俗性内容和科学知识的比重。在《教会新报》创办一年多时间里,原本每期都以《圣经》经文解释列于首位,从第70期开始,逐渐改变,间以中外约章、清廷上谕、大臣奏折、官府告示列于刊首。从第三年起,教务方面内容所占篇幅不到五分之一,而世俗消息和科学技术方面的内容所占篇幅超过一半,读者对象由此从教内扩大到教外。创办后的第五年,每期销量已达2000多份。林乐知不仅在《教会新报》上分期连续刊登海关总税务司赫德、英国公使阿礼国的《局外旁观论》、《新议论略》等时论文章,还抢先发表了王韬在香港根据所得资料整理的《法臣花父议和始末》,这都使《教会新报》逐渐脱出宗教报刊的轨道而成为新闻性周刊。与此同时,根据其自称的推广泰西各国进步知识的原则,《教会新报》连载发表的《格物入门》、《格物探源》、《格致新学提纲》等,向社会介绍西方有关天文、地理、生物、人体结构、化学等方面的知识,向国人打开了一个学习西方科学知识的窗口。

二、《申报》的诞生

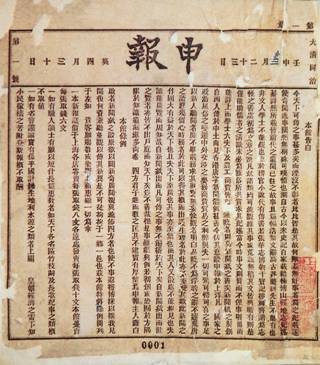

1872年4月30日《申报》创刊号

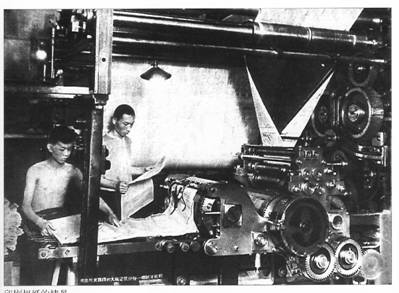

报馆印刷报纸的情景

《申报》日益增长的发行量,吸引众多文人作为谋生处

正当上海滩上各种报纸纷出,争奇斗艳之时,一个英国商人在暗中观察已久,经过一番策划,也推出一份中文报纸,取名为《申报》。没想到这份《申报》一问世,竟连续办了77年,成为近代中国历时最久的一份报纸,同时演绎出许多故事来。

这个英国商人名叫安纳斯脱·美查(Ermest.Major),清朝同治初年,他与不少敢于冒险的英国商人一样,和他哥哥腓尔特力克·美查(Fredredruck.Major)不远万里来到上海,做茶叶和棉布进出口生意。然此时上海商业行情并不景气,太平天国已被清廷镇压,曾在上海避难的江浙一带的地主官僚豪绅富商,有不少携家眷返回家乡。租界内人口一下子减少几十万,原来供不应求的住房,此时成批空关着,人气不足,资金缺乏,商业萧条,美查兄弟两人所经营的棉茶生意也因此受到影响,连年亏损。安纳斯脱·美查来上海已有几年,凭着他年轻好学,基本上掌握了中文,对中国的乡土人情也颇了解,因为生意连年亏本,便想换个行当。在茶余饭后,美查也征询他的买办的意见。一次,买办陈庚莘建议他办一份中文报纸。陈庚莘说:“你看《上海新报》办得多红火,商场中人都要看,若能办一份像它一样的报纸,不仅商界人士要看,其他人也爱看,必有利可图。”美查本来不是个纯粹的生意人,他对文化素有爱好,陈庚莘这番话,正合自己心意,于是便物色了同王韬熟识的钱昕伯,派他去香港学习办报经验。因为王韬此时正在香港参与《中外日报》的执编,而在上海发行的华文《中外日报》深得美查的好感。

在派人赴香港学习办报的同时,美查约了三个要好的朋友,进行办报的具体筹备工作。1871年5月19日,美查同他的朋友伍华特、普莱亚、麦基洛就创办《申报》一事商订了一份合同,四个人每人出资400两,合计1600两银子,作为股款,用于购买印刷机、铅字及其他设备。合约规定,股款虽由四人分担,但因美查负实际经营责任,故今后报纸无论有盈余还是亏损,皆分作三份,由美查独占二份,其余三人合占一份。

1872年4月30日,对于美查来说,真是不寻常的一天。经过将近一年的筹备,《申报》创刊号终于问世。新出的《申报》版面高十英寸又八分之一,宽九英寸又二分之一,比现在的八开纸稍宽,共有八个版面,创刊号第一版刊登了“本馆告白”和“本馆条例”,向众人公告了创办报纸的由来和宗旨,第二版刊登“续本馆条例”和一篇关于赛马的新闻报道“驰马角胜”,第三版刊登一篇选自香港《新报》的新闻“完人夫妇得善报”,第四、五版转载《京报》上的消息,第六版除了转载《京报》上的报道外是广告,第七版全是广告,第八版刊登市场行情及船期。《申报》创刊不久,即以贴近社会大众的生活而引起世人的注意。在《申报》第三号,刊载了一篇题为“拟易大桥为公桥议”的评论文章。文章说的是西人霍格等人在苏州河近黄浦江处建了一座木桥,向行人收取过桥费,殊不合理。文章提出该桥股东历年来收取的过桥费,已大大超过当初造桥时的费用,盈利丰厚,今后不应该再向华人征收过桥费,应该让这座桥成为公用桥。《申报》上这一文章刊出后,引起社会很大反响,社会舆论特别是华人社会一致要求公共租界当局采取措施。租界当局受舆论压力,后来决定发行债券,筹集到4万两银子,将这座威尔斯桥买下,不再收取过桥费,“白渡桥”名称由此而来。

开创之初的《申报》,为双日报,从第五期起即改为日报,报纸形式仍为书本形式,每期八页,用毛太纸单面印刷,为了同《上海新报》竞争,售价很便宜,只需铜钱八文。尽管售价便宜,每天销量还只有600份,为了增加报纸的发行量,美查动足了脑筋。《申报》发刊的头几天,即在上海南北两市所有商号挨家赠阅,之后招聘报贩挨户劝订,对有些订户甚至实行先看后收钱的办法。同时美查还在上海城里和洋场广泛寻求报纸代销店,早晨取报去卖,晚上结账,卖剩的《申报》可以退还。这个办法十分有效,一时间《申报》代销点遍布上海城内城外的杂货店、书坊、刻字店、信局、酒店、漕坊、烟膏铺等处。另外美查还专门雇了一批孩童在马路上叫卖零售。因此半年之后,即1873年年初,报纸销量上升,首先在杭州设立了分销处,此后又在宁波、苏州、南京、扬州等地设立分销处。到1881年2月,共有北京、天津等17个分销处,每天销量已从600份扩大到2000份。受其影响,《上海新报》也采取相应的措施,从1872年7月2日起改为日报,售价也降至每份铜钱八文,而且采用上等白纸印刷,并增加刊登诗词栏目,以迎合一般文人的兴趣。以前文人墨士在报上发表诗词都要自己掏腰包,自从《申报》实行免费刊登后,吸引了不少文人赐稿,于是《上海新报》也照样免费刊登。由此两报互相竞争,殊为激烈。美查见此情形,想如此竞争下去,说不定两败俱伤,于是请人到字林洋行说情,说大家同是英商,何必如此竞争。字林洋行本来经营英文《北华捷报》和《字林西报》两份报纸,事务已够繁重,再说《上海新报》由上好白纸印刷,售价只有八文,亏损累累,只是为了顾全面子才在那里硬撑,如今美查派人来说情,乐得甩掉这个包袱,于是在1872年12月3日宣布将《上海新报》停刊,《申报》由此得以独占市场。《申报》销量的快速增长,同它贴近市民需要、丰富多彩的广告以及与众不同的促销手段分不开。

三、别具一格的面貌

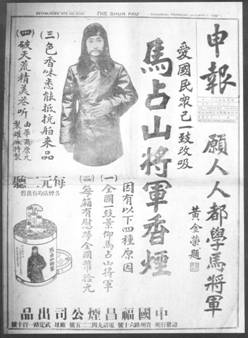

申报刊登的马占山将军香烟广告

申报馆的出版物

《申报》在初创时期虽已刊登类似广告的“告白”,但这些“告白”的排列形式和新闻稿一模一样,既无醒目的标题,也没有吸引人的广告语,后来广告版面的设计排版和用语被引起重视,标题改用专用木刻字体,同时辅以木刻画、铜锌版字体和图画来增强广告的效果,以吸引读者。在《申报》所做的各种各样的广告中,戏剧广告可谓别具一格。起初上海的戏园并不知道利用报纸广告来吸引顾客,而《申报》根据美查确定的“此报乃华人阅看”的原则,首开先例,在创办三个月后,即刊登戏院演出剧目广告。1872年9月28日,这一天的《申报》上,刊登了丹桂茶园、金桂轩、久乐园等三家戏院日场和夜场的剧目,如丹桂园日场戏剧目有:武昭关、大保国、宁武兰、铁笼山、荡湖船、绣绒花等,夜场戏有辕门射戟、拦江救主、盗御马、连环套、麟骨床、南天门、赵家楼、思凡等。后来不仅刊登戏院广告,还发表“戏馆琐谈”之类的剧评文字,这些戏剧广告和戏剧琐谈,受到不少戏迷的青睐,无形中增加了《申报》的销量。

《申报》创办后,为了吸引顾客,不断扩充篇幅,增加信息容量,有时甚至另印副张,随报免费赠送。1884年4月,中法战争爆发后,为使读者明了当时中法战争的地理形势,《申报》附送了由附属机构《点石斋书室》印刷的“越南境舆图”,后来又随报赠送《中法新约》。1885年2月,《申报》又向读者赠送月份牌。它在启事中说:“现正赶印之月份牌,系中西合历,用洁白洋纸印成,印就戏剧十二出,各按地支生肖命意,皆系名人手笔。”《申报》开创的赠送月份牌的做法,后来为其他许多报馆所仿效,由此无形中推动了月份牌艺术的兴旺,促成了一批专画月份牌画家的成名。

《申报》的另一个特色,是对于社会上出现的新事物,始终抱以积极支持并予以鼓吹的态度,对引导读者认同新事物也起着不小的影响。

1874年,由英商怡和洋行出资组建的吴淞铁路公司,开始兴建吴淞至上海一段铁路。在西方一些资本主义国家,铁路作为便捷的交通工具,已普遍为人们所接受,而在当时中国,这第一条铁路的兴建,掀起了不小的波折。闭塞寡闻的一些官民,迷信风水之说,对兴建铁路一事大加阻挠。清政府又认为英国人不经官府同意擅自修建铁路,是绝对不能允许的,为此竟不惜出资将建成后通车不久的这条铁路买下,又全部加以拆毁,这使一小部分得风气之先的人士闻之十分痛惜。对此《申报》刊出题为“论铁路事”的文章,阐述铁路之利,文章说:“火轮车之便利运载也,世尽知之。东洋人改用西法,深知其利,故亦效而行之。”“是以东洋之铁路,日增而月盛也。中国自通商以来,采用西法之事,不可枚举,西商之在上海者,欲先在上海至吴淞之地,开造铁路一条,用火轮车载运货物。至甲戌秋间西匠已经动工,因民间将西匠殴打,亦曾涉讼公堂,案件且至道署。”“报馆对于西人的举动,即行详细列报,原欲地方官早有所闻,可以先事绸缪,不致于事至临时费时,孰知因循至今,铁路已建成,始发动反对,此实本馆之所不及料也。”对于中国官府的反对建铁路,表示了不满。

《申报》同时按照新闻媒体的特点,对于政治生活和国际关系中的热点,也采用非常手段加以报道,使读者能及时获得最新新闻。中法之间战争发生后,美查根据欧美各国惯例,两国交战准许报馆派人前去采访,又探听到前线海防等处法国人已弛禁,便及时派出一西人作为随军记者,采访战事。1884年3月13日,《申报》刊出启事,告诉读者已派记者随军赴前线采访战事消息。不料这个记者到海防后,在海防只住了三天,即被法军赶离海防。尽管如此,这个记者仍带回了大量消息和见闻,在5月份的《申报》上刊出了第一篇军事通讯报道,详细地报道了海防前线的战况:“海防有法军驻守,营盘有两座,计兵五百人,马三百匹。每日两次开操者皆系新募之越南士兵,由法弁二人指挥……闻法人颇不讲理,华人稍有资产,即借私通黑旗军为词,杀其人而夺其产……前月十二日(清光绪十年三月),某轮装有法兵二百余人,一到北宁即行开仗,顷刻间,被黑旗军杀死兵头二人。……法人得北宁后,不知黑旗军踪迹,派官员数员,于十八日(农历五日)带兵分三路打探,出北宁不及百里,四面皆山,法人见其山势险恶,即想回军,不意黑旗军四面突出,将法兵围困在山中,鏖战数日,法兵数千人全军覆没。”《申报》刊登的这篇随军记者的报道,以丰富的第一手材料将在越南海防进行的中法战争中黑旗军大胜法军的情形告诉读者,解除了人们对北宁战局前途的忧疑,深受读者欢迎。由于美查及其聘请的诸执编者的精心经营,到1888年时,《申报》已成为当时中国销量最大的报纸,成为中国官方和民间重要的新闻读物。在这同时,《申报》馆附属的《瀛环琐记》、《环瀛画报》等几个出版物也显示出勃勃生机。

四、与众不同的美查

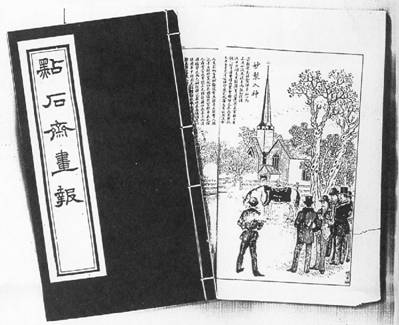

点石斋画报

早在1872年《申报》创刊后,老牌的《上海新报》同《申报》竞争正酣,有大量文人墨客的诗文寄到《申报》馆来,美查听说《上海新报》将刊出上海文人的文章诗词,便决定增出《瀛环琐记》。1872年11月11日,第一卷《瀛环琐记》问世,此后每月出一卷,刊登文人诗作、散文,还发表海外见闻、游记,乃至翻译小说,成为我国最早的综合性文学刊物。

在《申报》馆附属的几个出版物中,要数《点石斋画报》最有特色,办的时间最长,影响最大。

1884年,上海一些精明的出版商利用石印设备,印制了由中国画师绘制,具有中国特色的《申江名胜图说》等画册。见此情景,美查按捺不住,也聘请几个画师,于是年5月8日出版了《点石斋画报》。创刊的《点石斋画报》有四个题目,八幅图画,每题两幅画。第一幅为“力攻北宁”,描述中法战争中法国军队攻夺越南北宁后,始犹疑而不进,侦探数日,知无华兵潜伏于中,遂严阵而入,画面生动地表现了敌人法军的畏缩。其他六幅主题分别是“轻入重地”、“水底行舟”、“新样气球”。由于画报题材内容均采自西方器物,绘画技法也运用西方透视法原理,创刊的《点石斋画报》十分受人欢迎,在几天内一售而空,报馆为满足市场需要,又添印数千份发售。《点石斋画报》每十天出一期,一共出了500多期,直到1898年才停刊,留下了一份反映近代上海器物变化和风俗人情的风俗画。

美查这个早期来上海的英国商人,因创办和经营《申报》而闻名,由此他一度被上海外侨社会推选为公共租界工部局董事。在他身上有着不少奇事轶闻,他的婚姻即与众不同。按照英国的传统习俗,身为绅士的美查理应挑选一名门当户对的女子作为自己的终身伴侣,但美查看中了上海某酒吧老板的女儿,并同她结婚。开酒吧的身份,在英国传统观念看来,显然同绅士阶层不相般配,为此许多朋友规劝美查不要感情用事,也有的人对他加以讥笑,但美查均置之不理,我行我素,同那位酒吧老板女儿结成百年良缘。为了此事,当时由西侨上流人物组织的俱乐部“万国总会”取消了美查的会员资格,美查对此并不介意,专心经营自己的事业,三年后,西侨上流社会的那些人物眼见他事业日益发展,知名度反而更高,不得已终于重新邀请他回到“万国总会”。这是素来高贵的“万国总会”第一次破天荒向无视传统的门第之见的美查作出让步。

转眼已在上海生活了20多年,美查兄弟俩已渐入老境,落叶归根,随着年龄的增大,思乡的情绪也日益强烈。正当他一手创办的《申报》蒸蒸日上时,美查却决定回国安度晚年,于1889年乘上归去的行船。

五、顺势应变

美查回国后,《申报》馆由“美查有限公司”董事长埃皮诺脱主持,报馆的一切规模大都照旧,主要人事亦无变动,所以美查虽走,《申报》仍能发扬以往的特色,不时出新招,所刊言论常能切中时弊。

1889年,《申报》针对当时社会一些地方盛行的强迫寡妇保持所谓贞节以殉夫的封建习俗进行揭露。这年3月,《申报》发表题为“恶俗宜除”的报道,说“福建连江县有一恶俗,已嫁之女早年失偶,则夫家逼令投缳以殉。未殉之前大设筵席,邀请亲朋对失偶寡妇百般苦劝劝,如已允许则置之轿中,导之以仪仗,鸣锣奏乐,遍游四门,游毕让其站在一预先筑好的台上,亲朋在台下叩拜,礼毕即将绳索悬于梁上,令殉者以颈承之,由亲兄弟一人拽其端挽之。如已死则为殡殓请旌。由此连江县烈妇无室无之,节烈之碑遍于道左”。为此,报纸激烈地抨击:“习俗如此真可恨也。历年以来因而死者,指不胜屈。其中出于逼迫比比皆是。呜呼,女子何辜而罹此毒手!”

妇女缠足,也是封建社会长期流传的习俗,严重损害青年妇女的身心健康。受西方妇女解放思想的影响,清末已有人提倡“天足”。《申报》也顺应潮流,于1899年10月发表题为“述天足会缘起”的文章,介绍三年前“天足会”成立的缘由及三年来“天足会”在社会上的影响,说:“各地皆有不缠足之说,闻风而化者颇多,即如湖南一省,此俗本牢不可破,今亦渐有放脚者。”竭力鼓吹妇女放足,呼吁革除此数千年流传下来的陋俗。

尽管《申报》常有切中时弊的文章刊登,但有一段时间其声誉反而在读者中降低。原来在黄协埙担任主笔后,《申报》刊登的论说文多不合时宜。康梁“百日维新”失败后,一些忧国之士对慈禧太后的顽固守旧表示不满,而《申报》却连篇累牍地为慈禧太后唱赞歌,在沪上各报均随风气而变异的形势下,独《申报》故步自封,力排新学,使《申报》在读者心目中的声誉一落千丈,报纸的销量一下子从鼎盛时期的2万份下降到六七千份。这严峻的形势使报馆同人深感报纸必须来个大改革,否则将无法生存。1905年1月,报馆中重要人员连续开了两天会议,商讨报纸改革事项,最后决定由金创华担任主笔,并聘请刚从日本考察回国的张蕴和负责撰述言论。1905年2月春节过后,复刊的第一天,报纸即出现了新的面貌,这天的报纸刊出了“整顿报务十二条”,第一条为“更新宗旨”,标明“世界进化,理想日新,无取袭蹈常,不敢饰邪荧众”。其次为“扩充篇幅”,使“纪载要闻,以多为贵”。其余各条依次为“改良版面形式,不惜巨资专发有关各地时事新闻的电报,详纪战务,广译东西洋各报,敦请特别访员,选录紧要奏议公牍,广延各省访事,搜罗商界要闻,广采本地要事,选登时事来稿”等。由此,《申报》又以一种新的面貌出现在读者面前。1907年7月20日,《申报》首次刊登照片,其中一张照片是革命志士徐锡麟行刺安徽巡抚恩铭被捕就义时的照片。带有政治色彩的讽刺性漫画也开始在报纸上刊载。1907年4月,《申报》刊出一幅漫画,题为“立宪镜之一”,画面占了整个版面的三分之一,画中一张桌子,桌边坐着一个美女,一个老人和一个青年,另有一只戴着一副上面写着“立宪”两字假面具的狐狸。此画意在讽刺当时的清政府表面上主张“实行立宪”,实际上只是做做样子。此后,类似此类题材的政治漫画时有刊出,在读者中逐渐树立了《申报》维护维新、反对假立宪的形象。在刊登大量政治新闻的同时,《申报》刊载的文体形式也日渐丰富,诗歌、游记、日记体文字,乃至长篇连载小说都开始出现,使它终于又吸引了那些一度失去的读者,恢复了昔日在报界的龙头地位。

2022@上海市档案局(馆) 版权所有 沪ICP备2022032888号-2

地址:上海市浦东新区前程路811号 邮编:201204 电话:021-38429688