表象

1

当我讲述着阿礼国的故事时,我惊奇地发现了一个现象,那就是在他身上似乎隐含着一种寓意和象征。

前面我曾指出,他身上有一种强势赌徒心态,其实这其中还包含有一个冒险家的心理。于是,阿礼国立足上海滩,渐渐形成了一股强烈的磁场,开始将同样具有强势赌徒心态和冒险家心理的西方人士吸引到了上海滩,这些人又形成新的磁场,又吸引着更多的人加入,日渐使这片土地成为“冒险家的乐园。”

在最初的岁月里,作为“冒险家的乐园”标牌的,是外国商人、冒险家在外滩建立起的林林总总洋行,1844年,上海的外国洋行只有11家,十年以后已出现120多家,著名的有怡和洋行、大英轮船公司、沙逊洋行、颠地洋行、仁记洋行等等。黄浦滩是快风水宝地,它是所有外来闯入者都想抢占的,那些后来迟来者自然就只能与这块风水宝地失之交臂了。那也无妨,那就向西发展,那里毕竟与外滩毗邻,总能占着点风习、气息。租界初期的黄浦滩南起金陵东路,北至外白渡桥的临江大道,全长约3华里。这里原来只是芦苇丛生的沼泽地,只是靠着江滩的地方留出一条羊肠小道,那是留给船夫背 走的。上海开埠后,这里的泥泞小道开始铺上了煤屑和炉渣,以及卵石,渐渐地就变成了一条临江大道。

1843年,英国怡和洋行在上海的分行

可以说,当时黄浦滩的变化,就象征着上海的变化,这里集中了西方外来的人员、建筑、物品,乃至地貌的变化,而这一切,对任何一个生活在这块土地上的人,不管是东方人还是西方人,都会产生强烈的好奇心。这里,我们且来听听一个叫福钧的英国植物学家是如何表露他的这一强烈的好奇心的。

福钧曾于1843年岁尾到过上海,数年后他重返上海,当他乘船航行在黄浦江上时,不由感叹道:“我在英国住了将近3年以后,现在又坐在上溯黄浦江开往上海的一只中国小船里了。驶进上海时,我首先看到的是樯桅如林,不仅是前次来上海时引人注目的中国帆船,而且还有颇多的外国船只,主要来自英国和美国。现在泊在上海的有26只大船,其中很多船只运来英国各工业区的产品,并且装着生丝和茶叶驶回英国去。但是,除了航运以外,更使我惊异的是江岸的洋行,我上次离开中国时,的确有一二家洋行正在建筑;但是现在,在破烂的中国小屋地区,在棉田及坟地上,已经建立起一座规模巨大的新的城市了。”

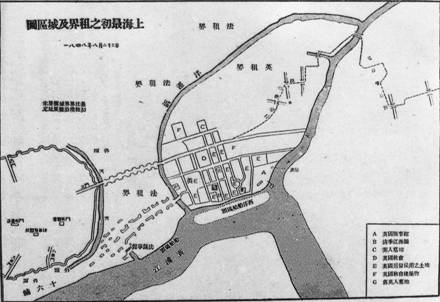

1848年租界地图

福钧说这番话的时间是1848年9月,这以后一二年上海的变化确实不可小觑。因为就在这段时间里,广隆洋行大班英国人霍格伙同吉勃、兰格利、派金和韦勃组成跑马总会,强占今河南路、南京东路拐角处附近80亩土地,辟作花园。花园的东南处是抛球场,以后又沿着花园筑成一条马道,当一匹匹四蹄生风的骏马在人们紧张而又兴奋的注视和呐喊下驰骋于这条马道上的时候,也就宣告了上海出现了第一个跑马场。这地方后来被人叫作老花园跑马场。从这里到外滩的道路,则被西方人称作“派克弄”或“花园弄”。这里也是英租界最早的游乐中心。这期间,上海图书馆、《北华捷报》、剧团也相继在英租界或成立或创办或组建起来。这些文化现象的出现,其本原固然出于在华西方人本身娱乐之需,但其影响所及,已决非仅仅限于租界了。当时最典型的莫过于观剧和观看划船比赛。曾有“浪子”和“好汉”两个剧团,多选择在广东路和北京路的货栈里进行演出,来这里看戏的,有外国人,也有中国人,后者因为语言障碍,未必看得懂,但这丝毫不影响看戏的中国人的热情,他们图的是那分热闹和新奇,这就足够了。他们中不少人还是从上海县城赶去的,有了开洋荤的经历,他们一准会在第二天出现在破旧的茶楼和老宅小巷前,向街坊邻居以及所有认识的人们炫耀自己开洋荤的故事。

除了组团演戏,西方商人还联合商船水手,在黄浦江举行划船比赛。那是1852年的故事,其时的上海从总体上说应该还是有点寂寞的,但百多支浆在黄浦江上一搅动,顿时就搅动起了一片浪潮,一片欢腾,就在这浪潮和欢腾中,夹着我们听不懂的西方话语,我们只是从这些西方人怡然的神情和略带夸张的手势中感觉到他们的踌躇满志和悠哉游哉的心情。

跑马厅创始人之----霍格及其夫人

就在西方殖民主义者纷至沓来的匆匆的脚步声中,上海的面貌和社会生活逐渐发生了变化,以往虽说杂乱,但却喧闹兴隆的上海县城逐渐衰弱,而租界呈现出的却是日渐繁荣。

“冒险家的乐园”正在渐成规模。

2

然而,我们决不能为这样的表象所迷惑,且先保持警觉,我们马上将拉开这层表象的帷幕,揭示深藏在这后面的触目惊心的内容。在此,我想起了美国学者丹涅特在《美国人在东亚》一书中写下的这样的话:

“各口岸的开放,和对新贸易的无限的期待,招得世界各处的冒险家纷至沓来,这些人除去靠他们的机智为生而外,别无任何行当或职业。”

“这是通商口岸的荒乱年月----人人都深感不安,中国人更是心怀危惧。”

这段话中的“机智”一词,本身就体现着一种表象的内容,它所隐藏的,实际上就是欺诈和劫掠,确切地表述应该是,这些人除了靠欺诈和劫掠而生外,“别无任何行当和职业”。

这一点,来自美国和英国或是其它西方国家的冒险家,都如出一辙。

丹涅持说的“人人都深感不安,中国人更是心怀危惧”,这其中的人人应该是指在华西方人,租界本身就是外国人开辟的,外国人在租界尚觉不安,也难怪“中国人更是心怀危惧”了。是书还引述了一个名叫马沙利的美国人在1855年提供的一份报告,其中说到,“目前在这个口岸(上海),岸上至少有150名水手,其中各国人都有,他们不分昼夜,跑进中国县城去喝酒、滋事、闹得鸡犬不宁。他们之所以胆敢玩视一切法律,因为他们已经领教过监狱了,深知那里根本拘禁不住他们。”

“中国县城”即上海县城。那番情景我们完全可以想象,众多的异国水手在海上寂寞了好几天,有的甚至好几个月,如今终于踏上了心仪已久的“冒险家的乐园”上海,不尽兴找乐不是太亏了吗!于是他们结伴而行,先是到上海县城喝酒、划拳、行令,当喝得似醉未醉时,有人突然流着口水淫邪地笑起来,于是有人涨红着脸,兴奋地喊出两个字:女人!接着,大家不约而同发一声喊,立刻踢倒椅子桌子,向妓院进发了。

在妓院,为了争风吃醋,这些外国水手们顿时打得头破血流……

写到这里,我的眼前仿佛出现了两个不同肤色的面影,这两个面影一个属于西方人,一个属于东方人,我似乎听见了他们所进行的如下对话----

西方人:“我们刚踏进上海的时候,看到的尽是一堆堆破烂不堪的茅屋,肮脏的街道,荒芜的坟墓……这简直就是一块不毛之地。是我们的到来,给这里带来了文明,带来了生气!”

东方人:“你在这里回避了一个重要的内容,那就是你们西方人在带来如上如你所说的种种东西外,还有一样,那就是租界。租界是什么,是长在中国人身上的毒瘤,它严重侵蚀了中国的肌体;租界是你们西方人在华投资的集中地,你们在这里设工厂、银行、船坞、商店,控制中国金融财政,利用中国廉价劳动力和原料来剥削中国人民!”

这样的东西方面对面的理论碰撞画面决非出自我的臆想。而且可以肯定地说,演绎在这一“理论碰撞”背后的内容,更要严重得多。这样的话题,无论如何也是不应该错过的。

3

提起这一话题,我的眼前不禁浮现出了一种美丽的东西,它们是那么鲜艳夺目,娇妍迷人,甚至连它们的名字也充满着妖媚:罂粟花。那鲜红橙红粉红白色黄色美丽无比的罂粟花,在阳光下摇曳生辉,用它们特有的表象向人们献媚,取悦人们的赞美和感叹。

可是,在这表象后面,隐藏着的实质又是什么呢?

罂粟有花有果子,子能入药,果汁能提出麻醉剂和毒品,这毒品就叫鸦片,又叫阿芙蓉、大烟。任何一个亲眼目睹鸦片种植的繁荣景象的人,无不觉得这里充满了生机,一片片罂粟像火一样光彩夺目,美丽壮观。然而掩隐在这光彩夺目,美丽壮观后面的,却是诱惑人们走向迷途和毁灭,像风情万种,美艳绝伦的美女蛇引诱驱使着众多的追随者,像吸血魔女用她温柔的唇吻摄取人们的灵魂。

罂粟原产于南欧和小亚细亚,一般都作药材用,由于罂粟花内含吗啡和生物碱,具有镇痛等功效,所以1767年以前,中国法律允许进口少量鸦片,那时,经营这宗生意的主要是葡萄牙人。看到葡萄牙人赚钱,英国毒品贩子眼红了,他们迅速加入了进来,而且做生意势头很快盖过了前者。人们,尤其是中国人很快就领教到了掩隐在罂粟美丽表象后面的实质----黑色的毒流!

法国作家科克托在《鸦片烟》一书中写道:“罂粟很有耐性。吸食过一次鸦片的人,肯定还会吸。鸦片懂得等待。”又说:“一旦尝到鸦片的滋味以后,没有鸦片而活下去是很难的。”

吸食鸦片如此,贩卖鸦片同样如此,尤其是对大鸦片商而言。鸦片商从贩卖鸦片而获益,使他们再也摆脱不掉暴利的诱惑。就这样,鸦片市场在中国开始恶性膨胀。曾有人估计,在1838年前后,京城为官吸食鸦片者有十分之一、二,地方官吸食者十分之二、三,而在士兵中吸食鸦片更是蔓延成风。据知,在沿海七省,不吸食鸦片的士兵寥若晨星。看到成千上万的武装士兵手上拿着枪,腰带上挂着吸食鸦片用烟枪,不能不让人想到,这样的兵士是畸形的兵士。难怪有居心叵测的西方人看到这些中国士兵,不禁嘲笑道,“这样的中国士兵,不用炮轰,他们自己先就倒了。”

这样的情状其实早就引起了中国最高统治者皇帝的警惕。从雍正皇帝开始的历代皇帝,都颁布过禁烟诏令,但是傲慢的英国鸦片贩子根本不予理睬。即使被迫理睬,他们也对这种理睬视若赌博,而且非赢不可。作为这一事实写照的,可从他们和道光皇帝和钦差大臣林则徐的几番较量上得到印证。尽管在这过程中,他们也付出了不小的代价。然而他们的付出,和他们所获得的利益比起来,真是小巫见大巫,太微不足道了。所以纽约《亨特商人杂志》评论说,中国为鸦片所付的烟款可能是“……一个国家为进口单项原料所付的最大款项;可悲的是这种抽吸麻醉药物还在不断扩充中。”

洋商与帮会联合押运鸦片

当时西方手册的编纂者约翰·菲普斯认为,“鸦片贸易的规模是全世界任何单项消费品所比不上的。”《爱丁堡评论》也指出:“印度鸦片输入中国肆无忌惮地猛增、膨胀……”

“鸦片就是金子!”----这几乎成了当时英国鸦片贩子喊出的疯狂的口号!这疯狂源于这项罪恶的贸易能给英国资产阶级带来疯狂的利润。以1835年至1839年为例,鸦片收入每年1800万卢比,折合白银59·6万余两。伦敦“东印度与中国协会”主席、下院议员、资本家集团代表拉本德等人曾在1839年11月给英国外交大臣巴麦尊的信中谈到,自1837年7月1日到1838年6月30日,广州从英国进口货物中,仅鸦片一项就占了337万英镑,抵消了当年全部中国对英出口额314万英镑还有余。

正因为如此,巴麦尊在给首任驻华商务监督律劳卑的训令中,郑重其事地向他既是提醒,又是告诫,任何人都无权干预英国在中国早已获得的鸦片贩运特权。

吸食鸦片的烟具

关于在这项罪恶贸易后面的具体情状,英国资产阶级孟买商会的一份《致大不列颠各地东印度与中国协会书》可谓道说得淋漓尽致:“输出鸦片对于商务是有重大意义的,也就是把那个人口最多、资源最富的帝国的财富吸收出来,而用鸦片换来的白银,则使英属印度的大片土地喜气洋洋,人丁兴旺,也使得英国制品对印度斯坦的输出大为扩张,更使得这方面的海上航运与一般商务大为兴盛,并且,还给英属印度的国库带来一笔收入,其数超过整个孟买全省的田赋总额。”

读者一定还记得,在上海黄浦滩边最早出现的第一家洋行----怡和洋行,它的创办者之一维廉·查顿本来只是苏格兰一个穷小子,1820年他开始来到中国广州贩运鸦片,由此成为百万富翁。查顿发迹后被人称为“铁头老鼠”,这个绰号也许正寓意,为了发财,他的头已撞得像铁那样结实;为了发财,他已能像老鼠一样巧妙钻营。从他后来的发迹看,他确实不负“铁头老鼠”这个绰号,为了发财,他已将血肉之头钻营成了刀枪不入的铁头!

仅仅过去八年,查顿便和另一个英国鸦片贩子马地臣合伙开设了一家拥有武装船队,年走私鸦片6000箱,可获利10万英镑的公司:查顿----马地臣公司。为了进一步扩大公司的罪恶业务,马地臣还在澳门创办了《广州纪事报》,每期都公开刊登鸦片行市信息。又是四年过去,1832年,因罪恶的鸦片贸易而带来的疯狂利润,得以使他们的事业又向前跨了一步,他们将公司扩大为了怡和洋行。

查顿后来曾在一封信中透露,在最好的年头,每箱鸦片毛利可高达1000银元。当他写下这句话后,觉得意犹未尽,毕竟,白花花的银元代表着一种身份,它与穷小子查顿已经无缘。于是,他再也按捺不住激动和兴奋,忘情地夸耀,“走私鸦片,是最安全和最有绅士气派的投机生意。”

鸦片在海关以“洋药”名义出入,这是纳税后的取货凭单

查顿后来当选为国会议员,马地臣被封为爵士,可以说,是肮脏的鸦片贸易改变了这两个鸦片贩子的人生,查顿现在算是体面了。但不知为什么,想象着查顿的形象时,我总觉得很绅士的查顿,整体上仍给人一种不谐调的感觉,甚至那就是恶魔的影子。因为,当他们在自认“最安全和最有气派地”作着鸦片生意时,我分明看到中国国库中的白花花银元正像涌出溃堤的水流一样,怦然作响地“哗哗哗”从东方流向西方……。据估计,1840年前的40年间,中国就约有3亿至4亿元白银外流,相当于当时货币流通总额的五分之一。

其中上海占着相当份额。

1843年上海开埠后,很快就成了外国资本产义对华经济侵略的主要据点,中国对外贸易重心也渐由广州向上海转移。1853年起,上海已取代了广州,成为中国对外贸易的首要港口,并在此后近百年间,一直保持着这一地位。与此同时,鸦片走私贸易的重点活动区域,也移至上海,有资料记载,1843年5月至11月7日上海正式开埠的短短几个月里,通过吴淞走私进口的鸦片就达8000箱,价值六百万元。上海很快成为英、美等国把鸦片大量输入中国的主要口岸。据1834年的《上海通志馆期刊》记载,“上海最初的洋商,大都是从广东分设,其最主要的输入品便是鸦片。外洋出入之货,本多定税则,载入条例,独鸦片税则不定,不必纳税,于是素来禁止的鸦片,此时反得源源而来,畅销无阻。”1847年,经由上海输入的鸦片达16500箱,这个数字超过1830年以前任何一年输入全中国的鸦片箱数。

鸦片流毒,这时候已数上海受害最大。

上海出现租界后,大批西方鸦片贩子在租界内公开出售,并转销中国各地。当时上海贩卖鸦片的商行大致有四类:大同行,小同行,挑膏店,烟馆。大同行是专做印度烟土进口的英国洋行,其中又分三种,一种是英国人开设的烟土商行,如怡和洋行;二是英籍犹太人开设的商行,如新康、老沙逊、新沙逊、哈同等洋行;三是英籍“白头行”,即头缠白布的英籍阿拉伯人开设的商行,如“八巴利”洋行等。小同行如同二道贩子,它向上家大同行购得鸦片后,再行零售,或转批给内地商贩,从中牟利。第三类挑膏店,即是专门熬制烟膏,零售给烟馆及鸦片吸食者。当时在上海最有名的当数九江路“广诚信”挑膏店,据说这里所煎熬的清膏大土,被视为烟中上品。至于烟馆,顾名思义,便是随时供人前来吸食鸦片的所在了。这时期的上海租界,不问中外商人,均可公开贩卖鸦片,只是卖者得向租界当局缴付各种名目的捐税,并申领牌照。

清末福州路

如此一来,租界内外一片烟毒泛滥,走在路上,抬头可见挑膏店与烟馆,烟馆最著名的有坐落在公馆马路(即金陵东路)江西路口装饰华丽的“南诚信”,还有福州路上的阆苑第一楼,还有小广寒,那是书场兼烟馆。此外,公共游乐场所也备有烟榻,随时可供人躺下吸食大烟。

看到有钱赚,一些菜馆、茶馆也纷纷辟出烟间,供人酒余饭后过把瘾,如四海升平楼,就是楼上喝茶,楼下是烟馆。这时候,吸食鸦片不仅仅是吸食者的肉体需要,更是一种时尚。曾有一大户人家想为自己的儿子寻门亲事,他们托到媒人时媒人时,媒人居然问:

“你们的儿子能吸几两烟土?”

千万别以为这是媒人嫌大户人家的儿子吸鸦片而难找人家,恰恰相反,你家儿子吸鸦片吸得越多,那就显示着你们家家产越大。

够了!上海租界生活所呈现出的情状即使再繁荣,那也是表象,当我们现在目击到了上海租界内外那一幕幕丑陋肮脏的景象时,我们能不为上海哭泣吗,哭泣她曾遭逢的被外来强盗粗暴和近乎残忍揉搓的那一段噩梦般经历。