招商局创始人李鸿章

外滩9号招商局大楼

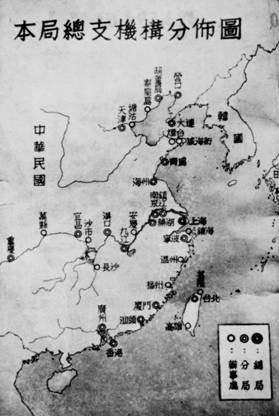

招商局机构分布图

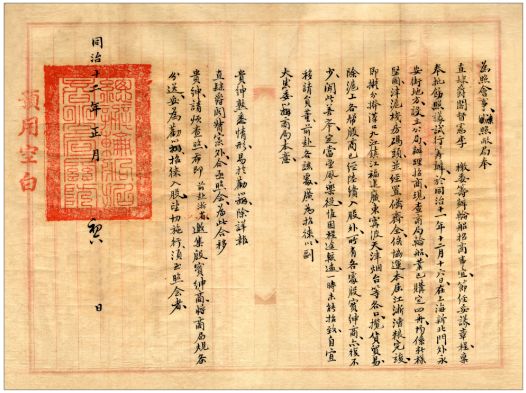

招商局招股照会

民国初年,南京临时政府为解财政上的燃眉之急,欲以轮船招商局的资产为抵押,向日本寻求贷款。[1]孙中山、黄兴、陈其美等人虽竭力推动此事,但前有招商局多数股东的抵制,后有日方提出将抵押贷款改为中日合资的无理要求,加之西方国家的干涉,借款之事终告搁浅。财政危机成为孙中山不得不接受议和,并让位于袁世凯的主因之一。

民初的招商局借款事件是辛亥革命期间中国金融史上的一桩大事。可是,目前对这一历史个案的研究尚显薄弱。据笔者管见,大凡有关辛亥革命的史著对此事虽有提及,但然所述者不足以窥其全貌。在专文论述方面,杨天石先生撰有《孙中山与民国初年的轮船招商局借款——兼论革命党人的财政困难与辛亥革命失败的原因》一文,对招商局借款一事的起因、经过、结果及其影响进行了较为全面的阐析。代鲁先生的《南京临时政府所谓汉冶萍借款的历史真象》也对招商局借款事件作了简要论述。[2]

在纪念辛亥革命一百周年之际,上海市档案馆编辑出版了《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》一书。书中所刊的工部局警务处档案披露了一些与招商局借款事件相关的新史料。本文将结合新近公布的史料,对民初的招商局借款事件,尤其是对1912年2月1日的招商局临时股东会再作一探讨,以期进一步还原该事件的历史真相。囿于学力,笔者不揣浅陋,求教于方家。

一、拮据的财政与由此引发的危机

对于革命党人来说,资金一直是困扰他们的难题。辛亥革命之前是如此,武昌首义之后,经费问题更趋严重。各地的革命政权虽然在军政方面取得了完全胜利,但由于前清政府留存的库藏十分有限,革命党人又将废除清廷的苛捐杂税作为新政权的基本经济政策之一,加上爆发革命的各通商口岸的海关税收均为西方列强所攫取,各地军政府因此普遍出现了财政拮据的状况。以上海为例,“上海光复时,各衙门竟然不名一文。在制造局内仅存银3万两,这笔款子他们不能动用,因为必须留作工人的工资。”[3]

财政经费捉襟见肘所造成的欠饷则直接导致了军心不稳。沪军都督陈其美就接二连三地遭遇此类麻烦。1911年12月18日下午4时,驻于湖北会馆的一营敢死队就因多日未曾领到军饷而发生骚动。士兵们威胁称如果拿不到饷钱,众人便散伙。值班军官向他们保证说,两天内一切当可解决。这些敢死队员告诉该军官,他们当兵时原希望能得到军饷,倘若事情并非如此,倒不如回去讨饭或偷窃。[4] 22日,驻于安徽会馆的500名士兵推派40名代表前往都督府请见陈其美,原因同样是他们未领到本该于阴历月底发放的军饷。陈答应不会拖欠他们的军饷,但称目前手头无款,须稍待。[5]

上海周边地区同样由于军费问题出现了社会动荡。12月27日,昆山发生骚乱。起因是当地的革命军试图强征钱粮,招致民间的反抗,结果40名百姓被杀,革命军亦死5人。[6]

中华民国建立后,无论是中央层面,还是地方军政府,新生政权的财政危机丝毫没有缓解的迹象。根据张謇的估算,南京临时政府“行政并外交费用,至少须每年三千万两。如是估计,中央政府每年支出以极少之数核计,须有一万二千万两。”[7]在需费如此浩繁的情况下,“各省地丁杂税,既未能应时解集,济中央之急需。而海关收入税金,外人又以赔款为辞,暂不缴付。”[8]仅靠海外华侨和国内民众的捐款,政权运转难以维系。尽管临时政府发行了100万元军用钞票,但因其市场信用很低,在流通中遭到人们的冷遇,多数商家不肯接受这种货币。[9]

由于民国初创,革命局势尚不明朗,北方地区大半依然在清政府的控制下,南方各地的革命政权也只是在形式上归于一统。临时政府要应付巨额军政开支,指望国内的财源看来是不现实的。在这种情况下,孙中山等人被迫将解决财政困难的希望,寄托于国外贷款之上。可借贷之事又谈何容易,没有适当的抵押资产,又有谁肯轻易放贷呢?“盖南北未统一之前,外人既守中立,而南京政府,亦不便自我开端,资北方以口实,自不得不假资本金为凭藉,以求间接之吸收。”[10]当时,临时政府主要有以两淮盐课为抵押,向苏浙铁路公司借款;向华俄道胜银行借款;四国借款;汉冶萍借款等谋求海外借款。本文所要论述的招商局借款也是其中之一。

二、招商局借款事件的前奏

轮船招商局自1873年1月17日于上海南永安街挂牌开业之后,在其发展初期,从运漕北上到兵员南下,营业日臻兴旺。但1883年中法战争爆发后,由于法国军舰对招商局船舶实施恐吓骚扰,招商局所有航线被迫中断。海上不靖导致招商局“筹码周转困难”,不得不在1884年把上海北栈(即招商局第一码头)和中栈(即招商局第二码头)两处产业向英商天祥洋行抵押743000两。此事便成为招商局以局产抵押获取贷款的开端。[11]尽管此后,招商局也多次采取资产抵押的资金运作方式,可是民国初年的招商局借款事件却与招商局以往的抵押借款过程大相径庭。简言之,过去的抵押借款是以招商局为主体,由其自身根据营运的需要定夺是否借款及借款数额,而在民初的借款事件中,招商局几乎失去了主导权,成为南京临时政府对外筹款的抵押物。于是,整个事件就在国家、企业及股东三方利益的相互博弈之间不断发酵。

在辛亥革命期间,轮船招商局可谓劳苦功高。举例来说,1911年12月21日,有2500名士兵自广州搭乘招商局船抵沪,他们会同前些时候到达的2500名士兵和来自吴淞之增援部队一起去往汉口。[12] 26日,两艘载有粤军之招商局轮船开往长江上游(以逻辑推论当去往武汉—笔者注),另一艘装有军火之船随行。[13] 27日,同样来自广州的1500名士兵搭乘招商局轮船抵达上海,他们并未下船,而是乘坐原船继续前往南京。[14]仅从上述事例即可见,在保卫武汉和克复南京的战役中,招商局所属的客货轮实则担负着运兵及军火物资的运输工作。招商局在长江中下游地区的革命光复运动中发挥了积极作用,功不可没。

然而,革命党人需要的不仅仅是后勤保障,怎样获取充足的资金流才是他们的心病。就在南京临时政府成立后不久,即1912年1月2日,内阁会议便决定:为“筹措军饷,拟将招商局抵押一千万两”。[15]孙中山为此致电沪军都督府,“指示向招商局借款1000万元,如该局不肯借款,则要求该局在3天内呈报盛宫保及李经迈(李鸿章之子)所持有的股票数目。”[16]

此一决定立刻遭到招商局多数董事的反对。他们的理由很简单:招商局资产已经抵押给英国汇丰银行了。原来,上海光复后,革命党人频繁征用招商局船只以应军需,已卸任招商局董事会会长的盛宣怀及董事会高层一干人担心会进一步发生强捐、押收、接管等情形,遂决定以所有局产为抵押品,向汇丰银行借款 150万两。此举意在以外商贷款为挡箭牌,保护招商局资产不受损失。当然,作为一家大型民族资本企业,向革命党提供经济支持也是招商局义不容辞的责任。董事会会长伍廷芳从借款中提取10万两无偿捐献给革命军,他还将捐款中的1.5万两直接汇往伦敦,购买飞机,以加强革命军的装备。[17]怎奈区区10万两对于革命党的巨额用度而言,不过是杯水车薪,解决不了根本性问题。

于是,革命党方面想到了抵押招商局资产对外借款的办法。1911年12月初,黄兴等就与日本大仓洋行上海支店进行接洽,拟以招商局所有财产为抵押,借款400万元。事实上大仓洋行上海支店只是日方的代言人,在其背后有着强有力的政治和经济支撑。日本外务大臣内田康哉于1911年12月7日给驻沪总领事有吉明的电函中直截了当地称:“大仓洋行上海支店在日本邮船及日清汽船两公司的支持下,正与招商局以该局所有财产为抵押进行四百万元之借款交涉。此项款额之筹措,已经确有把握,望我总领事即向该支店询明详情,尽量予以协助,促其实现。”[18]日本邮船、日清汽船株式会社正是招商局的竞争对手,它们出面直接接洽此事自然诸多不便,于是将大仓洋行上海支店推到前台,自己则在幕后提供财务支持。日本政府也从外交上给予助力。

可是,有吉明却对借款一事另有看法。他一针见血地指出:“招商局本身此时并无资金需要,只是革命军为筹措资金而强迫该局以其所有产业充当抵押借取外债,故交涉颇难望其成立。”[19]可见,有吉明从一开始就不看好以招商局资产抵押借款之事。后来的事实也证明了这点。

就招商局管理层而言,虽然辛亥革命前该局营业状况就已不振,革命期间又不可避免因战事遭受亏损,但汇丰银行的借款使他们有了底气,“纵令其半数被革命军征去,以所余半数仍可维持十个月,故已全无必要另行借款,筹措资金。”再者,抵押了全部资产之后,“营业必受债权者之监督,且其经营使用亦必受到诸多束缚”,更何况当时国内政局动荡,招商局的董事们更是不愿意拿自己的全部家当押为赌注,“将来不论胜败属谁,在日后整顿该局财产时必将发生问题,故对借款之议多不赞成。”[20]

可是,董事们的如意算盘还是落空了。紧迫的局势逼使南京临时政府不得不对招商局采取高压手段。1月20日,招商局接到沪军都督府转来的由广东北伐军总司令姚雨平、光复军总司令部李燮和、浙军司令官朱瑞、沪军先锋队司令洪承默、辅军师团长黎天才、第一师团长柏文蔚等18位军事首长联署致招商局公函。公函措辞严厉,内称“区区债务,安忍重累贵局?若使民国不幸,中道倾跌,覆巢之下,安有完卵?……执事等别有谋划,欲危民国,以利一己,是为我民国之公敌,我军人等当先诛之!且贵局除官股外,大半为盛氏私产,例应清查没收。兹姚等要求于执事等,请即日将该局抵押一千万两暂借于中央政府,以充军用,由政府分年偿还,其利息亦政府任之。望见信后于四十八句钟内赐复!如执事等游移不允,姚等将执干戈与贵局从事!执事等其勿悔!事关军事与外交秘密,并望勿借口开股东会议以为逶遁之地!”函中,众指挥官更是道破了招商局借款汇丰银行的真实用意,并予以谴责:“闻贵局借名在汇丰银行抵押一百五十万元,以为抵制民军之计,手段虽狡,心肝全无,思之殊为愤愤!”[21]

军界如此重压,招商局上下倒也慌了手脚。在局内主事的梁庆榴、唐国泰赶紧急函董事会会长、时任南京临时政府司法总长的伍廷芳,谓“如蒙中央政府承认担保本息并有受押之主,自当允照办理。惟各股东多在远地,迫于时刻所限,不及布告通知。未识会长意旨如何?尚望主持,速示复夺。”[22]字里行间充斥着急切之意。不料伍廷芳这时做起了“甩手掌柜”,他在回函中先是坚辞会长及董事之职,并表示“至抵押一节,弟实未能兼顾,仍将原函交奉。其函内所请之事,如能办到,似可将就,望由会中诸公按章公决可也。”[23]用一封百余字的复信就将抵押借款这只“烫手山芋”扔了回去,可见,伍廷芳明知其事难为,与其夹于临时政府和招商局之间,左右为难,不如退避三舍,但求清净。

会长脱身事外,其他董事也当起了“鸵鸟”。1月22日,招商局董事会开会讨论。当日到会之董事,“除粤省二人赞成,余则规避”。由于众董事意见相左甚远,招商局一面恳请“由中央政府速觅此项银主受押”,“一面由董事等电招各省股东来沪,于十日之内开大会共同决议。”[24] 1月24日起,招商局董事会在中西各报陆续数日发布广告,决定于2月1日在上海张园召开临时股东会,商议抵押借款之事。

然而,临时政府方面连这10天都等不及了。黄兴于22日当即电令陈其美,“请于明日午前促其立即回答,不能俟以十日。否则,将会同海军部下拘获候令也。”[25]与此同时,派遣温宗尧与英、美、法等国驻沪领事开始交涉,试探向这些国家借款的可能性。实际上,没等南京方面下令,陈其美早在1月16日将招商局会计主任施禄生拘禁于吴淞,以示警告。[26]后来,经过双方的讨价还价,1月26日下午3时,招商局接到了沪军都督府转来的黄兴电函,“准其展限至二月一日开会之日为限”[27]。

三、招商局张园临时股东大会及其影响

2月1日,招商局临时股东大会如期于张园安垲第召开。按照会后陈其美给孙中山的电报称,“各股东全体承认,无一反对者。询属热心爱国,深明大义。”[28]然而,从新近披露的公共租界工部局警务处档案有关此次会议的记录来看,陈其美并没有向孙中山报告实情。

据2月1日的警务处《警务报告》载,当天约有两百名股东出席。会议从下午3时开始,至3时半结束。关系到招商局命运的重要事项,仅仅讨论了30分钟,就达成了一致意见,更何况还是在多数股东先前对此有不同看法的情况下实现的,这好像有点让人匪夷所思。

那么临时股东大会上究竟发生了什么呢?原来,会议开始后,招商局一姓丁的职员首先在会上宣读了一份公文。文内称“招商局接到陈英士都督转来陆军司令官们的一项要求,要该局以商船为抵押,借款1000万两,充实军库之需,限48小时内答复。这类大事未经诸股东同意,局董不能做主,故要求延期10天,以便召集会议。延期已获准。孙逸仙博士也曾与招商局通过信,说已找到愿意贷款的人。陆军总长黄兴也曾去信说,押船仅是形式而已,航运业务可以照常,毫无关碍。”

公文读毕,陈其美起身,代表临时政府讲话。他说,“发起战争首在推翻满清,建立民国。战争开始以来,已克复十余省。士兵只有血肉,军费须赖人民提供。除了向外国人借款外,别无筹款办法,但若无抵押,外国人不肯借款,唯一可作抵押品的就是招商局的轮船和资产。该资产和轮船是属于中国人的,如果他们允许去抵押,新政府决不会忘记他们,一定会及时给予帮助。倘若得不到款子,就不能建立民国,结果是中国不统一。诸位股东由此可见,会上要做出的决定关系着祖国未来的命运。”[29]

张园园主张叔和继而发言。他表示,作为招商局的一名股东,虽不是大股东,他赞成这项建议,并希望所有到会股东亦予支持。

张叔和的一番话赢得与会者的掌声。可是,接下来的事情就有点不着边际了。那位丁姓职员又站起来说,从股东们接受这项建议时所表示的态度来看,没有投票表决的必要,宣布这项建议通过,于是大会休会。[30]一次事关招商局前途的股东大会如此草草收场,不禁令人生疑。难道股东们对张叔和发言附和的掌声就等于对借款一事投了赞成票了?难道一个职员就能有如此权力,操纵股东大会?由于史料的缺失,这位丁姓者究竟是何人,在招商局身居何职,一时无从查考,不过有一点是显而易见的,沪军都督府(至少是陈其美)对会议施加了压力和影响,“出席股东中亦并非无人抱有不同意见,只是惧怕为日后留下后患,不敢发表意见而已。”[31]至于陈其美是否得到了临时政府高层的授意,尚难以定论。对于这样的表决过程和结果的合法性,就连日本人也满腹狐疑。有吉明在致内田康哉的函件中称:“会议历时仅三十分钟,草草做出决定,故对此项决议之效力颇多疑问。”[32]

果不其然,招商局的股东们,尤其是那些没有出席临时股东大会的股东们,很快就对2月1日会议的结果提出强烈抗议。他们认为陈其美无权参加招商局的股东会议,陈亲临张园股东会是对到会人士的威胁。股东们还拟就了抗议书,送呈南京,并要求负责人士赴宁与政府商谈,可是无人主动请缨。[33]招商局在临时股东大会后第二天致孙中山、黄兴的电报中如是报告:“昨日开股东会,实到四千三百九十六股,仅得十成之一,其余多数股东皆以路远期促,不及到会。当有粤澳港股东甘作培等二十九户共六千五百余股来电力争,又有粤代表陈理云等来电反对,又有港股东邓荣基堂等共二十八户五百四十二股来函不承认;又有旅沪未到会之股东投函声明会场不及过半数之股东决议、否决,均作无效。”[34]

从以上叙述来看,招商局的股东大多反对抵押借款之事,那他们的理由究竟是什么?不妨略作了解。

旅港股东邓荣基堂等认为“招商局为完全商股,并无官股,既为商业,系商人自享之利益。即欲急公奉上,亦须由商人出自至诚,政府断无干预攘夺之权。”部分未到会的旅沪股东从法律层面分析以为“盖少数不到场可认为默许,若多数不至,不能作为默许也。民军既口共和,则凡事皆须照共和做去。故无论如何,到场不及半,决不能认为今日之会为有效。”江粤股东赵尚勇等更是怒火中烧,称“中国航路所在,即中国主权所在。专制满奴尚设法保护,今中华民国共和时代,定当加意维持,岂有破坏之理?”[35]

原先,孙中山在接到陈其美的报告后,喜出望外,认为“事可速成”,并当即请招商局方面“迅即派员来宁与政府接洽一切”。[36]在获知临时股东大会的详细经过之后,他也不得不承认“其间尚有不及周知情形不免误会者。”为安抚招商局众股东,南京临时政府给予招商局非常优惠的3项待遇。其中除继续强调“此项借款,其本利俱由中华民国政府担任偿还,不使招商局受丝毫之损害”外,还包括“招商局如承认此次借款,中华民国当承认招商局为民国国家邮船公司”,以及“扩张其外洋航路、予以相当之补助津贴”。[37]

四、招商局借款事件的结局

也就是在与招商局股东们为临时股东大会所通过的决议而僵持不下的同时,孙中山与黄兴于2月6日与日本邮船株式会社上海支店长伊东米次郎初步达成借款意向,并签订《契约书》草案。日方之所以如此迅速地欲与南京临时政府完成这笔交易,也是出于与西方国家角力、争夺中国航运市场份额的目的。前文已述,南京方面于1月下旬即派温宗尧与欧美各国就抵押招商局资产借款一事展开交涉。英国太古洋行对此事甚为积极,而且有情报称“德商集成洋行已向孙逸仙等提出申请,愿提供一千万元之借款,年利七厘五毫,限期十年。”[38]商场如战场,英德商人如此亦步亦趋,日本人也毫不示弱。日本邮船、日清汽船株式会社迅即向南京临时政府言明,日方“业已备妥现款一千万两,极力争取孙、黄等人许下借款时必与日本商谈之诺言。”但日本实则并没有筹措好钱款,不然有吉明也不会要求内田康哉“敦促我国财团速下决心,发出声明,筹备款项。”[39]其良苦用心不言自明。

《契约书》草案写明:“以招商局现有水陆财产之全部为抵当借款之目的”,“借款额共日本金货一千万元。利息:年利七厘半。交款五年后,分十五年偿还。”对于招商局与汇丰银行那笔债务,草案亦做了安排:“轮船招商局从前对于汇丰银行负债银一百五十万圆,此时即行还清,解除对于该银行之义务。”草案的第四条第四项规定:“轮船招商局若至期不能支付本借款之本银或利息时,日本邮船株式会社无论何时获得其营业权,不受招商局当事者之干涉,得直行其营业。凡一切抵当物,日本邮船株式会社得为买却、借贷、转抵当等之适宜处分。”第六项进而又规定,在契约执行期间,“其借款之抵当物不问其为全部或一部,不得再向他人为抵当或赁贷。”[40]由此足见日方的思虑甚为周密。

在草案的所有条款中,最引人注目的是第四条第五项:“日本邮船株式会社于本借款成立时,对于轮船招商局之营业、财产及会计得常置监督者。”[41]这显然是日方欲图通过借款达到控制招商局的目的,这一条肯定是招商局方面断然不能接受的。正是知道这一点,受孙中山委托前往上海、与招商局商定借款事宜的汪精卫在将《契约书》草案呈达招商局前,特地将第五项划去,还注上“删去”二字。

2月10日,招商局董事会再次开会。由于会议原定12日举行,后临时提前两天召开,所以出席的董事仅5人,伍廷芳派代表温宗尧参加,陈其美和汪精卫也一同与会。此次会议通过了汪精卫草拟的广告稿,意在安抚各股东,无须为局产抵押借款而担忧。

“树欲静而风不止”,《契约书》虽已草签,招商局董事会也再行开会对借款一事予以认可,可是围绕着借款展开的纷争并没有就此平息。2月13日,招商局董事庆榴致函董事会,对借款问题提出两项疑问。其一,“此次押款,系由临时政府担任,将来新政府成立能否仍生效力?”解决之道“似宜得一切实之担保,免日后发生种种险象,方为妥协。”其二,“招商局产业久为外人所觊觎,一有不慎,外人即乘机干涉。”梁据此认为,“此事似宜于订立合同时,两方均请律师签字,订明无论如何只惟政府是问,不得借端派人到局干预局事而使局中有丝毫之损失,并受股东将来之责备最为要着。”[42]

从招商局的利益着眼,梁庆榴的两点疑惑是有道理的。在此次抵押贷款中,招商局既不是抵押人,亦非抵押权人,而它名下的资产却悉数成了抵押物。按照经济学理论,一旦债务履行期届满,抵押权人未受清偿,那抵押权人可以与抵押人协议以抵押物折价或以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿。作为抵押人,南京临时政府的稳固性受到了招商局股东们的质疑,而作为抵押权人,日本邮船株式会社及其幕后的日本政府对长江航运权益垂涎已久,又使招商局股东们惴惴不安。一种“人为刀徂,我为鱼肉”的惶恐弥漫于招商局上下。

为了避免被逼迫在《契约书》上签字的窘境,招商局总办陈辉廷于2月9日离沪赴港。[43]

事实证明梁庆榴的担忧并非杞人忧天。2月12日,三井财阀理事长益田孝致电时在南京与临时政府进行谈判的三井物产上海支店长森恪:“为便于即时调拨资金,余等劝孙、黄立即召开招商局临时股东会,发行附加七分利优先股票,其资本额再增一千万两,其中五百万两由日本人应募之,余五百万两日后可依支那人之希望,以为借款之条件,当由日本人认购。”同日,益田再次致电森恪,告以盛宣怀十分满意,约定将全力相助,“议案倘得承认,余相信数日内款额即会汇拨。此电乃与邮船公司商妥之结果,要新政府保护外国人之股票所有权”。[44]日方的这一无理要求使其意图吞并招商局的野心昭然若揭。

当然,日本人要实现自己的图谋也非易事。西方国家出于自身的利益考虑,自然会出面反对。2月5日,英国驻日大使前往外务省表达英国政府对日本给予南京临时政府借款之事的立场。英国大使称,“借款之一部分,无疑将提供革命军作为军费使用,希望贵国政府加以制止。英国政府将继续尽最大努力制止本国财团向官、革双方之任何一方提供借款。”[45]或许是得知日方与南京临时政府草签了借款协定,英国为防止日本在长江航运中进一步扩张其势力,遂开始向南京方面抛出更优惠的条件。以太古洋行和汇丰银行为代表的英国企业界向财政总长陈锦涛表示,“可按日本所提条件提供一千万乃至一千五百万两之借款。”[46]

中国国内的其他政治力量也对招商局借款之事抱有相左意见。坐镇武昌的黎元洪致电孙中山,略谓:“侧闻中央政府有以招商局财产为抵押借取外债之议,本人不敢以为然。盖清朝兴办之各种事业,仅电报局与招商局取得些许成效,尤以招商局为国家之重要交通机构。若以该局为抵押让与外人,则扬子江流域交通事业将悉归于外人掌握之中。故望权衡利害轻重,再加考虑,另行设法。”[47]当然,黎元洪之所以反对抵押招商局借款,不仅是出于保护国家航运权益的考虑,更主要的是南京临时政府同时还欲抵押湖北的汉冶萍公司举借外债,这严重触犯了湖北军政府的利益,黎元洪故而对南京方面以国家支柱企业为抵押进行借款的行为均持异议。

对于日方要求将抵押贷款改为合资经营的企图,黄兴和南京临时政府参议院也坚决反对。与此同时,中国的政治形势急转直下,朝着不利于南京临时政府的方向发展。2月12日,清宣统帝傅仪宣布退位,授权袁世凯组织“临时共和政府”。翌日,孙中山向临时参议院提出辞呈。3天后,袁世凯被临时参议院推选为第二任临时大总统。尽管拱手让出了政权,孙中山却仍希望在其任内圆满解决招商局借款一事。他于2月16日致招商局的电文中依旧敦促道:“清帝退位,其旧日之邮传部当然消灭。袁公虽被举,但未接事以前,亦无干涉民国政令之权力。请勿信谣言,仍遵前约办理,以免自误。”[48]

与孙中山的执着相反,日本驻沪总领事有吉明则看淡招商局借款一事的前景,他不无担忧地向外务省报告说:“袁世凯方面势力正在日益增长,孙、黄方面的实力日趋衰退,倘若我方徒以革命党方面之所谓保证为盾牌而向孙、黄等人施加压力,不但全无奏效之可能,反而将使彼等愈益陷于更加困窘之境地,我方之借款终必无法实现,不如尽早放弃为宜。若再进一步策划活动,不独有伤于北方袁世凯之感情,且必惹起南方伍廷芳及其他进步党人之反感,且与对英关系亦将产生不良后果,徒劳无益,不如尽早放弃为佳。”[49]

果不出有吉明所料,2月28日,四国银行团在沪经汇丰银行向南京临时政府代表交付了200万两。“此项款额,原系袁世凯为南京政府表示资助而在北京与四国银行团交涉成立之短期借款,并未规定以某项产业为抵押,仅规定俟将来新政府成立、大借款实现之时,从中扣还。”也就是说,南京临时政府在不要任何抵押的前提下,就获得了财政支助。袁世凯之所以如此“慷慨”,是“亟欲利用南方目前之困境而向其提供财政援助,使南方感到不以袁为靠山即将寸步难行。”[50]而日本政府则因被排除于这次四国银行团的借款之外,深感忧虑。内田康哉十分清楚,“此时我方如以草合同为依据迫使对方签订正合同,无论如何不能实现。”故此,他告诉驻华公使伊集院,“我国资本家已决定:一面努力为日后之交涉保留余地,一面迫使对方约定不以招商局财产为抵押向他国进行借款交涉,在此基础上暂缓签订正合同。”由于袁世凯政府上台、四国银行团借款资金的到位及招商局股东们的反对,使中日之间的招商局抵押借款交涉终成罢论。然而,内田对这一结局反倒甚是满意。因为在日本政府看来,其与南京临时政府若正式达成招商局借款协议,获取的最多只是长江航运的垄断权,而参与四国银行团、对将来的袁世凯政府进行政治大借款,则可能攫取更多的利益。所以在给伊集院的电报里,他毫不掩饰地称:“以招商局为抵押之借款交涉似已成为罢论。事实果真如此,固然甚好。倘若中国与四国银行团之间发生微妙变化,致使以招商局财产为抵押之借款终于成立,届时我国被排除于此项借款之外,如此结局,颇为不妙。”[51]

孙中山、黄兴等苦心谋划的招商局借款一事就此搁浅。

五、对招商局借款事件的两点看法

民初的招商局借款事件从开议到罢论,前后历时近3个月,事涉南京临时政府、招商局、日本政商两界及以英国为代表的西方国家,其史实虽不复杂,前文已述,可其中仍有值得探讨之处。以笔者愚见,主要有以下两点:

(一)早有预谋的临时股东会?

1912年2月1日在张园举行的招商局临时股东会是此次借款事件中较为重要的一次会议。这次会议被许多股东定性为“有意献媚民军,听信朱葆三、王益亭之言,将局产擅行借押,假张园数千股之名义、十余分钟之时限、两书记之报告,即作为四万股股东全体承认”的阴谋之举。不少股东对这次会议的决定不仅强烈反对,甚至扬言对擅自定议的议董、局董“当以洋枪、炸弹对待,不共戴天!”[52]由此可见,招商局董事会与普通中小股东之间在借款问题上存在尖锐的矛盾。虽然,中小股东把矛头指向董事会,董事会成员实则也只是“替罪羊”,他们在临时政府的软硬兼施下,唯唯诺诺。董事们虽不能说毫无作为,但至少也是束手无策、应对无力。作为董事会会长的伍廷芳以退为进,借款事件发生期间的几次招商局重要会议,都不曾出现他的身影。总办王总办王子展面对临时政府的不断逼索,数度前往日本驻沪领事馆寻求人身保护。他本人及几个大股东甚至还想把招商局“一举卖却了事”[53]

2月1日的临时股东大会原本是招商局的内部会议,更何况会议的议题关系重大,其他无关者自然不应该、也不能被允许参加。可是,沪军都督陈其美不但亲临会场,还发表讲话。再联系到会前临时政府的屡屡紧逼,陈其美此时现身股东大会,其用意显而易见。

正是在临时政府的重压之下,明哲保身的群体性心理在与会股东中占据了绝对优势,导致临时股东会出现了集体缄默,而这种沉默恰恰为官方利用,即不反对就等于默认,进而通过了借款议案。

再者,出席临时股东大会的股东人数并不多,仅为招商局全部股东的1/10,这样的股东会通过的任何议案都不具效力。这么简单的道理,陈其美不可能不知道,但他在向孙中山报告时,并未提及这一关键问题。这从一个侧面也凸显出临时政府方面急于求成的心态。

还有一点当值得注意,对于张园临时股东大会的结果,日本方面其实早已有预见。有吉明在1月24日给内田康哉的报告里就有如下叙述:“此次招商局决定召开临时股东总会讨论借款问题,乃系处于革命党压力之下以及常务董事中有蔡某者早与革命党发生关系,并垄断该局局务之结果。股东总会召开之日,很有可能仅由出席股东做出决议,进行此项借款。”[54]有吉明所说的这个蔡某是何许人?在众多史料里,从未出现过蔡姓董事,这还需要其他资料的验证。但是,将有吉明的这段话与数日后的临时股东大会会议过程相印证,可以让我们基本确定这次股东大会当是早有预谋的。那么,陈其美是否直接授意会议的组织者迅速通过决议,或是幕后操纵者还另有其人?有待进一步考证。

(二)“虚抵”还是实抵?

实际上,临时政府和招商局之所以在抵押借款问题上一直无法形成一致意见,主因之一是两者对抵押性质的认识存在偏差。临时政府从一开始就十分明确地向招商局点名明了这次借贷的实质:“政府不过假手贵局以为保证,一切债权,自有政府负其责任,与贵局无涉。”[55]但招商局在临时股东会开会前却要求临时政府“有确实担保并相当利益,俾可有词宣告各股东不致临期反对。”[56]难道招商局提出将担保落到实处,仅仅是为了使借款动议案得到股东的赞同?这其中应该也包含招商局方面在发现抵押借款之事无可避免的情况下,尽可能争取利益自保的深层次目的。

对于招商局这一要求,黄兴明确指出:“惟该局所称请中央政府许以确实担保并相当利益等语,似于国家借押该局之旨未能领会。”“国内财产,皆须国力保护,不得已而借以抵押外债,实因新造国家,不当索国家之担保;若使国家不可信,复[覆]巢之下无完卵,担保物安能作用?该局特未之思耳?至借该局抵借外债,原属虚抵,于该局权利,略无更变,更无要求特别利益之理。”[57]言下之意,招商局方面只顾自保,不明国家民族大义。

招商局的股东们则对此不能表示苟同。旅港股东邓荣基堂等认为:“如果欲取商业之股份为政府不时之需,以视满清收铁路为国有何如?”[58]把抵押招商局资产对外借款与清政府变商办铁路为国有、以此“厚集洋债”的做法相提并论,可见招商局的许多股东对借款一事的强烈抵触情绪。

我们应该看到,辛亥革命期间,招商局几乎倾其所能支持革命。与此同时,招商局的经营体制也发生了重大转变。招商局成立之初即为官督商办的体制。其间虽有数次改组,但始终摆脱不了这一体制。至1909年,划归邮传部管辖,并改组为股份公司,实行的仍是“官督商办”。辛亥革命爆发后,尤其是清帝退位之后,原先管理招商局的邮传部自然消亡,招商局也因此进入一个完全商办的时代。既然是商办,既然是股份制经营,维护股东的权益自然是招商局义不容辞的责任,更何况招商局顺应历史潮流,在辛亥革命中居功甚伟。然而,南京临时政府因为财政所困,急于筹款,轻视了商民利益,低估了以国家支柱企业为抵押举借外债的风险性。从日本方面后来要求参股招商局的企图不难看出,如果这场借贷一旦成功,招商局资产这一“虚抵”之物完全可能沦为日本人的囊中之物,届时中国的长江航运权就将无从谈起。

临时政府视借款为“虚抵”,好比“草船借箭”;招商局股东们却担心假戏真做,最后落得个羊入虎口。在这一虚一实的纠结无法调和的情况下,双方岂能达成一致意见?

从更深层次来分析,由于革命党人既缺少彻底的反帝反封建纲领,也无法找到正确解决财政问题的途径,为了尽早举北伐之师、缓解财政困顿,只得一味谋求举借外债。在此过程中,革命党人又急不可耐,难免出现“厉行征发”的情况,触动了原先对革命抱以支持热情的中产阶层的根本利益,从而造成南京临时政府在筹划借债之事上举步维艰,难以得到中产阶层的支持。

招商局借款事件最后因南京临时政府易主而不了了之。历史是无法假设的,但可以假想的是,即使招商局抵押借款成功了,即使以孙中山为首的临时政府获得了1000万两贷款,恐怕还是难以填补巨大的财政沟壑,难以实现挥师北伐、建立全国性政权的期冀。“孙中山让位于袁世凯固然反映出革命党人对袁的本质认识不足,但主要原因则在于他们无力筹集为争取彻底胜利所必需的经费。”[59]孙中山等无力筹款的缘由,很大程度上在于与南方绅商阶层在共和政体如何运作方面没有达成共识。招商局借款是如此,汉冶萍借款亦是如此。

(张姚俊)

[1] 学界一般将此事件通称为“招商局借款事件”,然此称谓易使人产生“招商局主动寻求借款”之误解。但为方便起见,除标题外,行文中均沿用该通称,特此说明。

[2]杨天石:《孙中山与民国初年的轮船招商局借款——兼论革命党人的财政困难与辛亥革命失败的原因》,《中国社会科学》1997年第4期;代鲁:《南京临时政府所谓汉冶萍借款的历史真象》,《近代中国》第七辑。

[3] 上海市档案馆编:《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,中西书局2011年版,第40页。

[4]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第69-70页。

[5]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第76页。

[6]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第82-83页。

[7] 张孝若:《南通张季直先生传记》,《辛亥革命》第8册,上海人民出版社、上海书店出版社2000年版,第50页。

[8] 高劳:《临时政府借债汇记》,《辛亥革命》第8册,第562页。

[9] 胡绳武、金冲及:《辛亥革命史稿》第四卷,上海人民出版社1991年版,第145页。

[10] 高劳:《临时政府借债汇记》,《辛亥革命》第8册,第562页。

[11]《上海调查资料》(交通事业篇之二):《招商局轮船股份有限公司》,江南问题研究会1949年编印,第5页。

[12]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第74页。

[13]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第80页。

[14]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第82页。

[15]《申报》,1912年1月25日。

[16]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第109页。

[17]《关于招商局内部情况的报告》,邹念之译:《日本外交文书选译》,中国社会科学出版社1980年版,第353页。

[18]《内田外务大臣致有吉驻上海总领事电》(1911年12月7日),《日本外交文书选译》,第351页。

[19]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣函》(1911年12月18日),《日本外交文书选译》,第351页。

[20]《关于招商局内部情况的报告》,《日本外交文书选译》,第353页。

[21]《招商局办事董梁庆榴、唐国泰致伍廷芳函稿》(1912年1月20日),《历史档案》1983年第3期。

[22]《招商局办事董梁庆榴、唐国泰致伍廷芳函稿》(1912年1月20日),《历史档案》1983年第3期。

[23]《伍廷芳复轮船招商局董事会函》(1912年1月21日),《历史档案》1983年第3期。

[24]《招商总局致孙中山、黄兴电稿》(1912年1月22日),《历史档案》1983年第3期。

[25]《黄兴致陈其美电》(1912年1月22日),《历史档案》1983年第3期。

[26]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第124页。

[27]《黄兴致陈其美等电》(1912年1月25日),《历史档案》1983年第3期。

[28]《孙中山致招商总局电》(1912年2月2日),《历史档案》1983年第3期。

[29]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第119页。

[31]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣函》(1912年2月2日),《日本外交文书选译》,第360页。

[32]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣函》(1912年2月2日),《日本外交文书选译》,第359页。

[33]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第124页。

[34]《招商总局致孙中山、黄兴电稿》(1912年2月2日),《历史档案》1983年第3期。

[35]《轮船招商总局致孙中山、黄兴函稿》(1912年2月3日),《历史档案》1983年第3期。

[36]《孙中山致招商总局电》(1912年2月2日),《历史档案》1983年第3期。

[37]《孙中山致招商局函》(1912年2月6日),《历史档案》1983年第3期。

[38]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣函》(1912年2月2日),《日本外交文书选译》,第360页。

[39]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣函》(1912年1月25日),《日本外交文书选译》,第358页。

[40]《孙中山致招商局函》(1912年2月6日),《历史档案》1983年第3期。

[41]《孙中山致招商局函》(1912年2月6日),《历史档案》1983年第3期。

[42]《梁庆榴致董事会函》(1912年2月13日),《历史档案》1983年第3期。

[43]《辛亥革命与上海——上海公共租界工部局档案选译》,第125页。

[44] 李廷江:《日本财界与辛亥革命》,中国社会科学出版社1994年版,第257页,转引自杨天石:《孙中山与民国初年的轮船招商局借款——兼论革命党人的财政困难与辛亥革命失败的原因》。

[45]《内田外务大臣致伊集院驻清公使、山座驻英临时代理大使电》(1912年2月8日),《日本外交文书选译》,第361页。

[46]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣函》(1912年2月13日),《日本外交文书选译》,第362页。

[47]《松村驻汉口总领事致内田外务大臣函》(1912年2月26日),《日本外交文书选译》,第364页。

[48]《孙中山致招商局电》(1912年2月16日),《民国档案》2006年第3期。

[49]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣电》(1912年2月28日),《日本外交文书选译》,第367-368页。

[50]《伊集院驻华公使致内田外务大臣电》(1912年2月29日),《日本外交文书选译》,第368-369页。

[51]《内田外务大臣复伊集院驻华公使电》(1912年3月2日),《日本外交文书选译》,第369页。

[52]《轮船招商总局致孙中山、黄兴函稿》(1912年2月3日),《历史档案》1983年第3期。

[53]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣电》(1912年1月6日),《日本外交文书选译》,第354页。

[54]《有吉驻上海总领事致内田外务大臣电》(1912年1月24日),《日本外交文书选译》,第357页。

[55]《招商局办事董梁庆榴、唐国泰致伍廷芳函稿》(1912年1月20日),《历史档案》1983年第3期。

[56]《招商总局致黄兴电稿》(1912年1月24日),《历史档案》1983年第3期。

[57]《黄兴致陈其美等电》(1912年1月25日),《历史档案》1983年第3期。

[58]《轮船招商总局致孙中山、黄兴函稿》(1912年2月3日),《历史档案》1983年第3期。

[59]杨天石:《孙中山与民国初年的轮船招商局借款——兼论革命党人的财政困难与辛亥革命失败的原因》。

2022@上海市档案局(馆) 版权所有 沪ICP备2022032888号

地址:上海市浦东新区前程路811号 邮编:201204 电话:021-38429688