20世纪七八年代,每逢盛夏,上海街头的装扮几乎是清一色的白色短袖衬衣。图为上海第二衬衫厂向生产能手颁发劳动竞赛锦旗和奖金。

随着时代发展,人们生活水平日渐提高,服装颜色、款式越来越丰富,越来越多的消费者开始追求衣着的个性化。

1981年2月9日,新中国第一支时装表演队——上海服装公司时装表演队在上海友谊电影院举行首演。

如今,上海时装周已成为国际时尚品牌的发布交流和交易平台。

20世纪80年代,华亭路服装市场以价廉物美、风格独特而名闻遐迩,曾被誉为“中华第一服装街”。

青浦百联奥特莱斯、浦东奥特莱斯-佛罗伦萨小镇,奕欧来奥特莱斯等地以最优质的品牌荟萃,提供消费者最丰富的品牌选择,现已成为市民购置服装的热门地。

1979年10月,关闭多年的十六铺农副产品交易市场恢复经营。

1988年8月,上海正式实施“菜篮子工程”,为申城蔬菜、副食品的生产发展和有效供应提供保证。图为市民在菜场选购“都市菜园”无公害蔬菜。

到粮店购买粮油米面曾是上海人日常生活的重要组成部分,排队更是家常便饭。(龚建华摄)

如今,前往大型商超购物已成为许多市民的首选。图为Costco开业首日引来超大客流。(新民晚报记者陈梦泽摄)

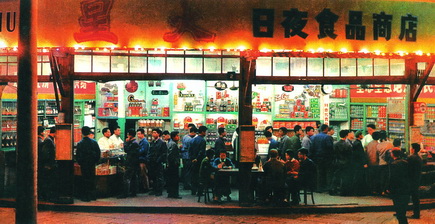

创办于1968年的上海星火日夜食品商店是中国第一家24小时营业的商业网点,但在改革开放之初,这样24小时营业的商店在上海还屈指可数。

现今的上海,各式各样的便利店遍布城乡,全天候为市民提供服务。图为中国首个无人值守的便利店吸引不少市民目光。(新民晚报记者李铭珅摄)

随着网络技术发展和购物理念更新,网购成为市民消费新趋势。

上海虹桥进口商品展示交易中心,充分发挥“6天+365天”常年展示交易平台主平台作用,在这里消费者可以购买到真正质美

价优的进口商品。(新民晚报记者孙中钦摄)

2020年5月4日晚,上海首次举办的大规模商业促销活动“五五购物节”正式启动,多家在线新经济企业踊跃参与,实现店商与实体零售融合互动,打造更具吸引力的消费新场景。图为“五五购物节”的分会场之一徐家汇商圈。(新民晚报记者孙中钦摄)

普陀区的潘家湾、潭子湾和王家宅地区(即“两湾一宅”)过去曾是上海中心城区面积最大的棚户区。图为改造前的“两湾一宅”。

自1998年8月起,经过近10年的改造开发,原先贫瘠、落后的“两湾一宅”棚户区已蜕变为上海内环线内规模最大的现代化生态居住园区。图为“两湾一宅”新貌。

搬进新居后,王大妈有了可以施展厨艺的空间。

现今,垃圾分类在上海蔚然成风,成为市民生活新时尚。

自行车曾是上海人出行的主要交通工具之一。当年,浩浩荡荡的“自行车大军”既是申城的一道别样“景观”,又凸显出上海城市交通网络的不完善。

公交“乘车难”是20世纪80年代上海市民感受最强烈的城市发展问题之一。

进入21世纪,上海市民的私家车数量逐年上涨,城市公共交通体系不断发展,市民出行更加便捷。

骑上共享单车,低碳出行,成为当下诸多上海市民的新选择。

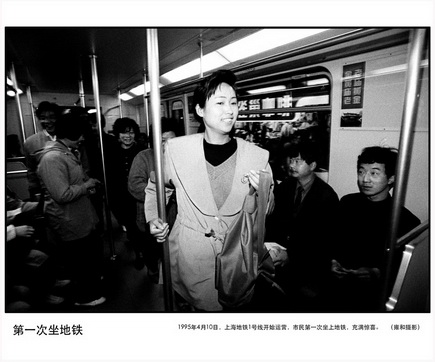

1993年5月28日,锦江乐园地铁站开出上海历史上第一班载客地铁列车——1号线201次车,轨道交通1号线一期南段率先运营,实现了上海地铁建设零的突破。

今日申城的轨道交通网络四通八达,市民出行非常方便。

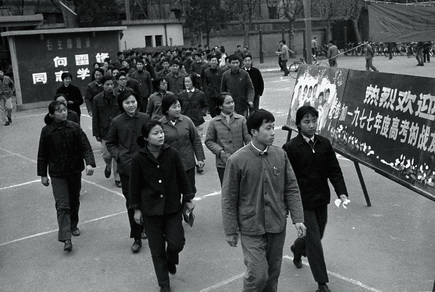

1977年全国高等院校恢复招生。图为上海考生步入考场。

2012年10月,中国第一所中美合办研究型大学——上海纽约大学在陆家嘴成立。

1993年,上海率先在全国实行九年义务教育,并在次年率先提出“高质量、高标准”实施义务教育的新目标。图为鞍山初级中学学生。

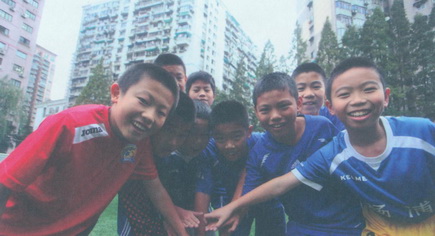

上海全市16个区全面推进“学区化”“集团化”新型办学模式,让更多学生享受更加优质而公平的教育。

20世纪80年代,在上海图书馆门口等待开门的读者。

如今,一年一度的上海书展暨“书香中国”上海周成为广大爱书人的“饕餮盛宴”。

20世纪80年代,松江的孩子们津津有味地在一家商店内看电视。

时下,液晶电视已成了上海人家的“标配”,一家人聚拢观看电视节目,其乐融融。

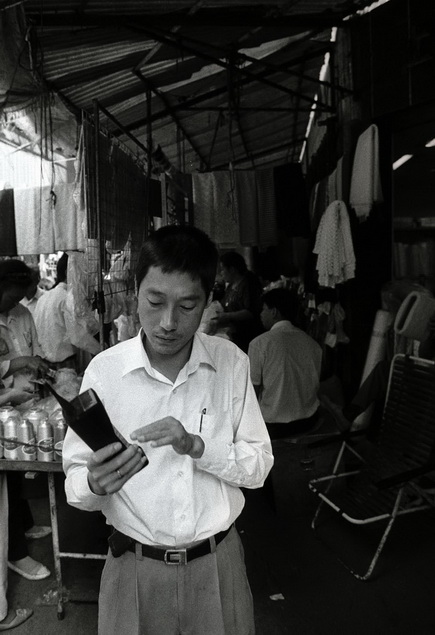

曾风行一时的“大哥大”(龚建华摄)

iPad等智能终端设备的普及应用

20世纪80年代,上海郊区农民年底喜获分红。

1994年开始,上海逐步建立起基本养老、基本医疗、失业、生育和工伤“五险合一”的社会保险体系。图为2019年1月启用的新版社保卡。

2012——2019年上海市农村、城镇居民最低生活保障标准变化图

十一届三中全会以后,农业生产责任制开始在上海郊区全面推广。图为上海郊区农民在签订承包合同。

积极推进新农村建设,奉贤“菜花节”为沪上春天增添靓丽色彩。

1988年冬,上海爆发甲肝疫情,市民在徐汇区中心医院门口候诊。(龚建华摄)

“非典”疫情之后,2004年作为市政府“一号工程”,上海市公共卫生临床中心迁址金山。

新冠肺炎疫情发生后,上海市公共卫生临床中心成为上海新型冠状病毒肺炎患者的定点收治医院。图为新冠肺炎患者康复出院。(新民晚报记者陶磊摄)

为有效防控新冠肺炎疫情,做到“早发现,早报告,早隔离,早治疗”,上海持续加强发热门诊建设管理,不但完善监测哨点布局,在全市各社区卫生服务中心设立发热哨点诊室。

2006年10月,全市第一家区级市民中心——浦东新区市民中心正式运行,实行“一站式”政务服务。

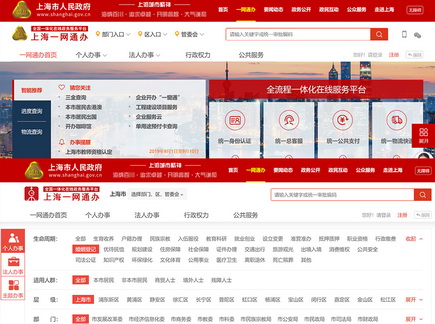

为改善营商环境、便利群众办事,2018年3月起,上海在全国率先启动一网通办,力推面向企业和市民的所有政务服务“进一网,能通办”。“上海一网通办”提供“婚姻登记”等门类档案查询。

20世纪80年代中期以来,长三角地区各种交通方式都获得快速发展,综合交通日趋网络化。图为1987年12月28日,开往杭州的城际列车正在检票。

如今,高速铁路的发展使得长三角地区形成“一小时都市圈”“两小时都市圈”,区域内各城市间的联系更加紧密。图为从上海虹桥站驶出的“和谐号”列车。

2020年4月底,沪苏湖铁路初步设计获批。它是连通上海、苏州吴江、湖州等长三角重要铁路运输通道,也是长三角城际轨道交通网的一条骨干线路。

1984年11月18日,新中国第一家股份制上市公司——上海飞乐音响股份有限公司创立。这是改革开放后的“第一股”——上海飞乐音响股份有限公司股票。

1987年9月7日,飞乐股票发行前,在静安证券业务部旁排起千人“长龙”,市民争购股票。

1990年12月19日,新中国第一家证券交易所——上海证券交易所在黄浦路15号浦江饭店正式开业。

2018年11月5日,习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。2019年7月22日,首批科创板上市公司正式上市交易。

2003年,上海启动临港综合经济开发区建设。(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会提供)

2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试验区挂牌成立,成了中国新一轮改革开放的前沿阵地。2019年8月20日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正式揭牌。(中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会提供)

改造前的新天地区域

改造后的新天地是上海时尚地标之一,被公认为中外游客领略上海历史文化和现代生活形态的上佳去处。

20世纪90年代,正在建设中的浦东陆家嘴。

浦东陆家嘴新貌,如今,这里是众多跨国银行的大众化区及东亚总部所在地,是全球最具影响力的金融中心之一。