李亚迪

2020年上半年,全球各地几乎都笼罩在新冠疫情的阴影之下,而在大约一个世纪之前,全世界也因为一场大流感损失惨重。1918年初那场被称为“西班牙流感”的大流行病,初期与普通流感无异,却很快传遍欧洲、美洲和亚洲,全球约五分之一人口感染,死亡人数超五千万,彼时刚刚结束的一战,造成的死亡人数大约为一千六百万。在短短数月内,大流感导致的死亡人数已攀升到有史以来的世界之最。美国国家档案馆馆藏的“1918年大流感”档案,将当年疾病横行的残酷直观呈现在读者面前,结合当下的疫情,更容易引发人们长久的思考。

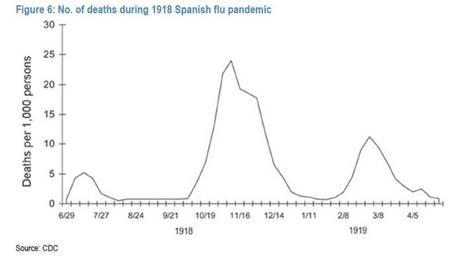

1918年西班牙流感死亡人数曲线

1918年大流感虽被称为“西班牙流感”,病源地却并非西班牙。一战期间,西班牙是中立国,这就意味着它可以对流感的严重性进行报道,其他参战国因为战时新闻审查制度,对不利于战争形势的新闻一律采取压制措施,因此西班牙成为第一个报道疫情的国家,加之西班牙国王阿方索十三世(Alfonso XIII)曾经染病,西班牙的疫情看来较为严重,便“赢得”了冠名权。

1918年大流感持续了两年,美国国家档案馆馆藏档案记录了两波疫情,不过在世界范围内,疫情共出现了三波。第一波是在1918年春,三月初,美国堪萨斯州军队驻地的一位厨师(Albert Gitchell)出现高烧症状,成为这场声势浩大的流感中第一例有记载的确诊病例;随后病毒迅速蔓延,造成上百人死亡。四、五月份,美国援军到达欧洲后,病毒就像野火一样席卷了英国、法国、西班牙和意大利等国。据估计,仅仅1918年春,法国军队的四分之三和英国军队的二分之一已被感染,但这一时期的病毒并不十分致命,出现的症状被称为“三日热”(three-day fever),感染患者通常只出现发烧和乏力症状,大多数会在几天后自行康复。

炎热的夏天到来时,病毒似乎已经销声匿迹。八月初,人们以为流感已经彻底过去,但现在看来,那不过是暴风雨前的寂静。因为就在欧洲的某个地方,变异后的病毒已经能在24小时内彻底摧毁一个健康年轻人的生命。八月底,一艘艘载着士兵的军舰从普利茅斯出发,士兵们从法国的布雷斯特、美国的波士顿、塞拉利昂的弗里敦等港口上岸,丝毫没有意识到自己作为病毒的移动载体,正在替死神的大手拉开一道疯狂的序幕。第二波疫情,也是最致命的一波,由此开始。

九月至十一月,“西班牙流感”造成的死亡人数暴增。在美国,仅十月死亡人数就达到19.5万人。更可怖的是,一般流感导致的死亡病例通常是幼童、老年人或免疫功能低下的患者,这次流感却造成大批25-35岁的健康青壮年死亡。其中,男性比女性(妊娠女性除外)更易感染流感而亡。医学研究者将这场流感称为“历史上最大规模的医学大屠杀”。这不仅是因为它杀死的人数之多,受害者大部分是年轻健康的人,还因为受害者死亡的惨状。大部分受害者都出现连续高烧、鼻腔出血和肺炎症状,最后肺部充满液体“自溺”而死。

正常情况下,健康的免疫系统可以很好地应对流感,但这个版本的流感病毒来得如此之快,导致免疫系统被迅速击垮,引发了名为“细胞因子风暴”的过度反应,使肺部充满液体,从而成为继发性感染的完美储库。有趣的是,年纪大的人就不那么容易感染,这可能是因为他们在19世纪30年代经历了一场非常相似的流感,体内已经存在抗体。

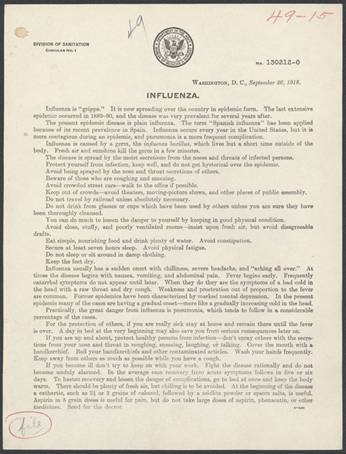

1918年9月26日,美国华盛顿针对西班牙流感的防护指示(部分)

美国国家档案馆馆藏“大流感”档案几乎都集中在这一时期。从档案照片中可以看到,为了阻断病毒传播,政府号召人们居家隔离,出门戴口罩,从医护人员到巡逻的警察,从邮递员到打字员,无一例外;未戴口罩者不得乘坐公共交通工具。大型集会活动也被纷纷取消。同时,政府建议人们保持空气流通,保证充足的睡眠,补充足够的水分,以提高免疫力,抵抗病毒。

1918年10月16日,戴口罩的美国邮递员

1918年,未佩戴口罩者禁止乘坐公共交通工具

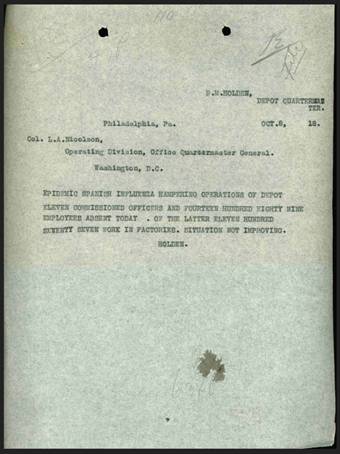

但是,即便有这些基础防护措施,流感肆虐的局面仍难以扭转。一份1918年10月8日的电报写道:“西班牙流感阻碍了军用仓库的正常运作。今天共11位现任军官和1489名员工缺勤,其中1177名是工厂一线员工。情况仍不见好转。”此外,据从一位到新墨西哥的印第安人村庄出诊的访问医生(D.A. Richardson)描述,流感的规律难以捉摸,有些人遵医嘱卧床休息,只进流质食物,便可以康复;另一些人病情却迅速恶化,数日内毙命。说明当时偏远地区也十分不乐观,处于医生束手无策,患者人命由天的状态。

1918年10月8日,费城军用仓库员工感染情况汇报

第二波瘟疫如此肆虐,回顾起来有多方面的原因。战争结束前,英国有些官员已经意识到严格的隔离措施是阻断疫情的有效手段,但关乎战争胜败,让民众隔离是绝对不可能的。1918年6月,就在流感再次大爆发前,英国《每日邮报》声称这场流感不比感冒严重多少,人们不必过分担心,而是要“保持乐观的人生态度”。无独有偶,《华盛顿邮报》也指出,美国对这场流行病的早期反应,是宣布西班牙流感为“另一种叫法的普通流感”,并未指出流感的致命性。另一个原因是医护人员短缺,战争期间,大部分业务熟练的医护人员都随军征战前线,无法短时间内集结。虽然档案显示美国公共卫生服务中心拨出一百万美元招募医护人员,但培训新的医护人员需要时间,且病毒的高致病性使他们随时有生命危险。而最重要的原因是,当时医疗手段和条件都相对落后,医学研究者在经历了最初的手足无措后,并无有效的手段去调查病毒的起源、结构,大大延迟了医疗对策出台的时间。

到1918年12月,第二波疫情终于过去。但1919年1月,第三波疫情又在澳大利亚爆发,并回流至欧美诸国,死亡人数也高达数百万,但相较于第二波疫情,少了人员大规模跨国流动的基础,已经显得无力。第三波疫情最终在1920年春彻底结束。

1918年12月,西雅图的警察戴着红十字会制作的口罩

回顾百年前那场大流感,最需要瞩目的可能不是死亡人数,而是大流行的再次来袭。例如第二波疫情期间的1918年9月,宾州费城不顾专家反对,坚持举行支持战后重建、鼓励购买国债的大游行。但就在游行后仅仅一星期,费城就有4.7万人染上流感,超过4500人因此而死,这场游行也被称为“美国史上最致命的游行”。

1918年9月,费城集会

当新型病毒来袭的时候,青壮年也属于易感人群。而且由于青壮年免疫力强,更容易出现过度反应,导致肺部或其他器官损伤。于是,那些在风华正茂时候死于1918年大流感的数百万青年,构成了历史上令人唏嘘的“失去的一代”。许多优秀的艺术家也被夺去了生命,其中包括奥地利表现主义画家与诗人埃贡·席勒(Egon Schiele), 以及捷克著名作家弗兰茨·卡夫卡(Franz Kafka)。

1918年的医学和科学与现在应对疾病的水平相比十分有限。那时的医生们知道西班牙流感背后有微生物在作祟,也了解这种疾病可以在人际传播,但他们仍然认为,导致疾病的根源是细菌,而非病毒。英国科学记者史宾尼( Laura Spinney)曾在著作《死亡骑士:1918年西班牙大流感如何改变世界》(Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World)记载,曾有美国医生建议患者“吸入”硼酸和苏打粉,号称可以清洁鼻腔;还有医生建议患者食用碘化物以“消毒身体内部”。错误的认知、未经证实的偏方和各种谣传大量存在,加剧了流感的蔓延。

尽管有教训,但从许多方面来讲,西班牙流感是一场被遗忘的大流感。这场持续了两年的灾难过后,美国国家档案馆中只保存下寥寥三份文本资料(一份医院的登记簿、一份访问医生的诊断记录和一位护士写给朋友的信)以及十三幅历史图片。

西班牙流感时期的美国医院

与新冠病毒一样,那次疫情也影响了许多名人。美国前总统伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)与英国前首相劳埃德·乔治(Lloyd George)当年都患病,但在公众视线里,“西班牙流感”被一战掩盖,部分是由于几个国家政府对媒体进行审查,阻止媒体在战争期间报道流感的影响。

除报道不足外,这场危机也在很大程度上在历史与大众文化作品中销声匿迹。今人或是遗忘人类遇过此顽疾,或当它是一战的注脚。“即便是在大流感一百周年(2018年)那年,你也找不到关于西班牙流感的纪念……也很少有墓碑纪念当时医生和护士的牺牲,”医学历史学家马克·霍尼斯鲍姆(Mark Honigsbaum)写道,“在过去的小说、歌曲或艺术品里,你也找不到许多描述1918年大流感的作品。”爱德华·蒙克(Edvard Munch)的《患西班牙流感后的自画像》是一个例外。这位挪威画家在受这种疾病折磨时创作了这幅作品。

爱德华·蒙克(Edvard Munch)的《患西班牙流感后的自画像》

霍尼斯鲍姆还注意到,1924年版的《大英百科全书》(Encyclopaedia Britannica)“在回顾20世纪‘最有纪念意义的年份’时甚至没有提及那场大流感”,最早讨论那场疫情的历史书籍在1968年才出版。

虽然“西班牙流感”没有像黑死病一样带来翻天覆地的社会变化,但它撼动了许多国家的性别平衡。美国学者克里斯汀·布拉克布恩(Christine Blackburn)发现,在美国,那场流感和“一战”带来的劳工短缺问题为女性加入就业大军铺平了道路。“到1920年,(女性)在全国的就业人口中占比例约21%。”布拉克布恩说。同一年,美国国会批准了宪法第十九条修正案,赋予美国女性投票权。

全球性大爆发的流感有时候被称为民主瘟疫(所谓不分贵贱,人人皆会受传染),但西班牙流感爆发的时候,一场世界大战刚刚结束,各国重要的公共资源很多都被用于军事行动。公共卫生系统的概念还处于萌芽阶段,在许多地方,只有中产阶级或富人才能负担得起看医生的费用。在贫民窟以及其他贫穷的城市地区,缺乏营养且卫生条件较差的人群,以及通常具有潜在健康问题的人群都受到流感重创,许多人失去了生命。例如,如果是生活在非洲某些地区,致死率大概是欧洲一些地区的30倍。

西班牙流感推动了多数国家公共卫生体系的发展,因为科学家和各国政府意识到,新型流行病的传播速度要比过去快得多。在这场大流感中,尽管贫困人口和移民中的死亡率更高,但几乎没有人对流感免疫。也就是说,只对受感染的个体进行治疗是不够的,对抗流行传染病需要全民动员。

自20世纪20年代起,对流感的认知转变促进了公共卫生政策的变革。许多国家成立或重组了卫生部,建立了更先进的疾病监控系统。在城市环境中应对流行病时,各国政府必须像处于战时状态一样调动资源,对出现疾病迹象的人进行隔离,同时保持病情严重的感染者数量稳定;通过限制人们的活动,最终使疾病自行消亡。直到今天,世界各地的政府部门依然在采用这些公共卫生措施,以遏制新型冠状病毒的传播,而这正是西班牙流感最持久的影响之一。